記事一覧

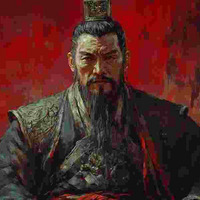

伍子胥(ごししょ)は、中国の春秋時代に活躍した楚の武人です。彼の本名は員(うん)で、楚の平王によって父と兄が殺されたため、復讐を誓いました。彼は呉に亡命し、楚との戦いで、ついに復讐を果たしました。しかし、後に呉王夫差が越王勾践を破った際、降伏を許そうとする夫差に反対し、意見が受け入れられず、自害させられました。

『孫氏の兵法』における「孫氏」とは、古代中国の軍事思想家である孫武です。兵法書『孫子』を著し、戦争や軍事戦略に関する理論を全13篇から構成。特に「百戦百勝は善の善なるものに非ず。戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなり」が有名で、戦争を避けることが最も優れた戦略であると説いています。 参考:ドラマ 孫子兵法 ‧

羌瘣は、漫画『キングダム』に登場する架空のキャラクターです。彼女は羌族出身の少女で、精鋭の暗殺者集団「蚩尤(しゆう)」に属していました。彼女は、原作、映画においても非常に魅力的なキャラクターです。その環境や周辺を史実を参考に紐解いてみます。

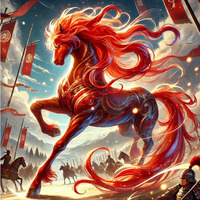

赤兎馬とは、三国志演義などの創作に登場する伝説の名馬で、実際の存在については確証がなく、アハルテケ種がモデルとされています。体が大きく、董卓、関羽、呂布など、三国時代の最強の武将を乗せて戦場を駆け抜けました。

キングダム 大将軍の帰還 始まりますね。楽しみにしていました。 今回は、秦の始皇帝「嬴政」が、中華統一を果たす流れについて記述しようと思います。映画、キングダムのキャストの性格とは若干違うかもしれませんが、参考程度に読んでみてください。

ついに大型音楽フェス・サマーソニア当日を迎えた最終話。 英子は、BBラウンジから会場に向かうが、交通トラブルで会場への道が塞がれ、英子はステージにたどり着けなくなってしまう。これらは前園ケイジによる数々の妨害だった。 その頃、ステージではケイジのライブが始まろうとしていた。

BBラウンジのオーナー・小林に恨みを持つケイジは、英子を大手レーベルに移籍させようと画策している。 孔明と英子は、ケイジの妨害を阻止するため、彼と対決することに。 勝負の鍵を握るのは、活動休止したロックバンド、イースト・サウスだった。

英子の原点と、小林の過去が明かになる。英子は、幼い頃から歌が好きだったが、母親に反対され、歌うことを諦めかけたことがあった。 小林は、かつてバンドを組んでおり、ギターを弾いていたが、ある事件をきっかけに、ギターから足を洗っていた。 英子の歌声に心を動かされ、再びギターを手に取ることに。

英子は、デビュー曲「DREAMER」でサマーソニアの出場権を獲得し、夢を叶える一歩を踏み出した。 しかし、サマーソニアで歌う新曲を用意しなければならず、孔明は英子とKABE太人に、新たな試練を与える。そして、もうひとつの罠も待ち構えていた!?

英子は、超大型フェス・サマーソニアの出場権を賭けて、SNSでの10万イイネ企画に参加ししているが、ライバルである3人組アイドルユニット「AZALEA(アザリエ)」も同じ企画に参加している。 英子の歌で心を奪えるか? 英子のSNSへのイイネの数は?

孔明は、大型フェス・サマーソニア出場を目指し、ライバルである仮面アイドルユニット「AZALEA」について調査していた。AZALEAのプロデューサー唐澤が10万イイネ企画の期限の3日前に大規模イベントを計画していることを知り、孔明はBBラウンジのオーナー小林(コバ)に知らせ、対策を練る。

伝説の軍師である諸葛孔明と、天才ラッパー・KABE太人の間で、運命の一騎討ち、MCバトルが幕を開けるが、その背後には、調虎離山の計が仕組まれていた。結果オーライ?

今回は、大型音楽フェスへの出演条件のSNS「10万いいね!」を得るための準備の話。「天なりて、時なりて、人ならざるは、これ、人に逆らうと謂う」にならい、強力なラッパーを仲間にする調虎離山(ちょうこりざん)の計略を行う。

「我は、姓は関(かん)、名は羽(う)、字を雲長(うんちょう)と申す」 とか言うかどうかは別として、日本人の私には普通に入ってこない。 最初、「関羽」が姓で、「雲長」が名前と思っていました。これは間違いでした。

パリピ孔明 勉強になるドラマ2話、無中生有(むちゅうしょうゆう)

孔明は、歌手を目指す英子のためにアートフェスでのライブをブッキングするが、英子のブースは一番端で、向かいは人気インディーズバンド「JET JACKET」のブースだった。 英子はブースに人が集まるのか不安になるが、孔明は「この戦、勝てますよ」と意味ありげにほほ笑んだ!さて、軍師 孔明の策は!?

パリピ孔明 勉強になるドラマ。1話、石兵八陣(せきへいはちじん)

三国志の天才軍師・諸葛孔明は、五丈原の戦いで病死する直前、次の人生は「命のやり取りなどない平和な世界に生まれ変わりたい」と願った。そして、その願いが2023年のハロウィンの渋谷に転移して叶ってしまうのだ! さて、現代でも軍師、諸葛孔明の知恵は、生かせるのか? 当面、ドラマ連動記事を書いていきますよー。

お互いにより理解し合っていて、非常に仲のよい友人関係のたとえとして知られる「管鮑の交わり」をご存じですか? 春秋戦国時代の五覇で知られる 桓公が覇業を達成できた理由がそこにあります。

春秋戦国時代 年表 と キングダム の世界(戦国 七雄 滅亡順)

三国志、三国時代の前には、キングダムの世界があり、その前から脈々と続く、面白い中国の歴史に出会いました。 夏→商→周→春秋戦国時代(戦国 七雄 滅亡順)→秦→漢→三国時代 時系列 に順を追って 春秋 戦国 時代 年 表 も一緒に学びましょう。

こんにちは!三国志やキングダムなどの映画、ゲーム、コミックで歴史に興味を持っているみなさん、いかがお過ごしですか? 今回は、歴史エンタテイメントで、時々出てくる興味深い民族「匈奴(きょうど)」について、何度か聞かれたので書いてみました。

三国時代の中国(220-280年)、呂布(Lu Bu、呂布奉先)は、抜群の強さ誇った武将です。 その武勇は当時の他の武将たちからも一目置かれるほどで、剣術、槍術、弓術など多くの武術に優れ、戦場での一騎当千の活躍が度々伝えられています。 そんな、呂布の強さについて紹介します。