三国時代 蹴鞠(けまり / しゅうきく)

■ 三国時代 蹴鞠(けまり / しゅうきく)

三国時代 蹴鞠(けまり / しゅうきく)

映画「レッドクリフ」では、2チームにわかれ、各10数名で、白黒の上着で味方と敵を色分けして戦っていました。

審判は黒と白の小旗で、競技場を走り回っていました。

まるで格闘技のようで、ボール(蹴鞠)を手で触れることは禁止で、敵は激しく追撃してきます。

中国古代の蹴鞠は、軍事訓練の一環だったのでしょうか?

それとも、これも遊びの範疇だったのでしょうか?

いろいろと想像をめぐらせた上で、当時の蹴鞠の存在を調べてみました。

蹴鞠(けまり / しゅうきく/サッカー)の始まり

■ 蹴鞠(けまり / しゅうきく/サッカー)の始まり

蹴鞠(けまり / しゅうきく/サッカー)の始まり

古代中国の歴史家であった司馬遷が著した『史記』があります。

マンガで知られている『封神演義(ほうしんえんぎ)』の主人公“太公望(たいこうぼう)”が始祖とされる800年以上続いた大国“斉”の国の首府・臨淄(りんし)で、軍事訓練として「弓・蹴鞠」を取り入れていたと記されているのです。

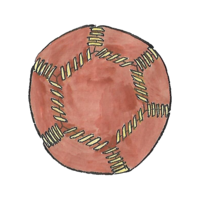

「弓」自体はボールを指す言葉でもあり、漢代の記録には、袋状にした皮で毛を包んだボールが用いられたとあります。唐代には、動物の皮を息で膨らませて、口を閉じたものが使われるようになったということです。

軍事訓練として蹴鞠(フットボール)が行われていたことが記されていたのです。

臨淄という地域は裕福で充実し、その住民は竽を吹き瑟を鼓し、琴を弾き筑を撃ち、鶏を闘わせ犬を競わせ、六博をしたり蹴鞠をしない者はいないということでした。

つまり、当時の蹴鞠は裕福な生活を送っていた臨淄住民の娯楽の一つでもあったことがうかがえます。

その流れから、蹴鞠は軍隊の人材選びや訓練の一環として行われたようです。

浮世絵から見る蹴鞠

■ 浮世絵から見る蹴鞠

浮世絵から見る蹴鞠

漢の時代以前にも、民衆の余暇活動や軍備の一環として行われていたのですが、漢の時代になってからは、皇帝の意向でかなり盛んになったとのこと。

漢の劉邦、武帝の劉彤、唐の玄宗と李隆基、宋の太祖と趙匡胤、恵宗と趙胤はもちろん、太宗と趙光義など、蹴鞠を愛好した名君は数知れないとのこと。

ちょっと想像すると面白いですね。

特に注目すべきは、宋の太祖趙公瑾、太宗趙関義、徽宗趙斉、明の玄宗朱瞻基です。

北京故宮博物院の「宋版太図」は、北宋末期の画家蘇翰信が制作しました。

宋末期の画家銭燦が模写した作品に由来していることは明らかで、この絵の内容が、趙公人が弟の趙光義(未来の太宗)と4人の大臣とともに、何かを掲げて大空に舞い上がる様子を描いたものです。

趙公人は、「趙公瑾(ちょうこうきん)」と呼ばれ、明代の宮廷画家・尚熙が制作した「玄宗曲折図」(明代の朱傳奇が宮廷宦官たちに囲まれて蹴鞠をする様子)もあります。

どの絵にも、鞠が縫い合わされている様子と楽しさが描かれています。

日本に蹴鞠が伝わった時期

■ 日本に蹴鞠が伝わった時期

日本に蹴鞠が伝わった時期

蹴鞠はおよそ1400年前に中国から日本に伝わったと考えられています。

日本での初出は『日本書紀』皇極天皇3年正月朔日で、飛鳥の法興寺における蹴鞠の会で、鞠を蹴って脱げた中大兄皇子(天智天皇)の沓を中臣鎌子(藤原鎌足)が拾ったことが契機となって二人が通じ合い、大化の改新へと進んだという著名な逸話です。

鎌倉時代初期の『古今著聞集』によると、蹴鞠の17章では、白砂の前庭に26対の青木を添えて盛んに行われたと説明されています。

現在の形になったのは、文武天皇の御代からと推定され、中国の『城趾毬碑』から、蹴鞠は日中間の民衆交流により奈良時代(710〜701年)に伝わったとする説が有力です。

蹴鞠(けまり / しゅうきく)は、平安時代に流行し、鎌倉時代から室町時代前期に芸道として完成され、現代まで続く球技の一つとなりました。

古代の雑学を発信