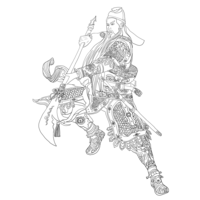

三国志の武将のなかで「最強」の呼び声も高い呂布。

抜群の武勇を誇る呂布の強さ、エピソードを見ていきましょう。

呂布の強さ 赤兎馬

■ 呂布の強さ 赤兎馬

呂布の強さ 赤兎馬

呂布の強さ を後押しする馬「赤兎馬」の存在も大きかったです。

馬術の達人でもあった呂布が乗る赤兎馬は、中国三国時代において最も有名な馬の一つであり、その速さと力強さは、多くの人にで知られています。

ですから呂布の強さ、武勇伝説に密接に関連しています。

赤兎馬は、体が大きく、良質の毛並みを持ち、赤い毛色が特徴です。

この馬は非常に速く、力強く、長距離を駆け抜けることができました。

その速さと耐久力は、当時の他の馬と比べても突出しており、呂布とともに数々の戦いで活躍しました。

また、赤兎馬は、呂布との絆が深く、彼の命令に忠実に従うことができる賢い馬であったとされています。

※赤兎馬は、主に古典文学『三国志演義』や後世の物語で描かれ、その名声は史実とともに伝説としても広まっています。

しかし、実際の歴史において赤兎馬が存在したかどうかは確定的な証拠はありません。

それでも、赤兎馬は中国の歴史や文学において特別な地位を持ち、後に関羽が乗ったことから力強さの象徴として語り継がれています。

呂布の強さ 武器「方天画戟」(ほうてんがげき)

■ 呂布の強さ 武器「方天画戟」(ほうてんがげき)

呂布の強さ 武器「方天画戟」(ほうてんがげき)

呂布の強さ の秘密2つ目は、「方天画戟」という武器です。

「方天画戟」は、中国の伝統的な戟という武器の一種で、呂布が使用したとされる特徴的な形状のものです。

戟は槍と鉈(なた、斧)を組み合わせたような形状の武器で、槍のように突いたり、斧のように切ったり、鉤状の部分で敵の武器を捕らえるなど、多様な攻撃方法が可能です。

方天画戟は、通常の戟よりも大型で、特徴的な鉈(なた)の形状を持っています。

また、刃の部分には切れ込みがあり、敵の武器を捕らえやすくなっています。

さらに、柄(え)の先端には細長い槍の刃がついており、突きや斬りの攻撃が行えます。

呂布が方天画戟を使用したことは、古典文学『三国志演義』や後世の物語でよく描かれており、彼の強力な戦闘力と独特な戦術を象徴するものとなっています。

ただし、史実において彼が方天画戟を使用したかどうかは、はっきりとは証明されていません。

それでも、方天画戟は呂布の代名詞として広く認識され、中国の武術や武器の歴史において特別な地位を持っています。

呂布の強さ 射戟韓門(しゃげきかんもん)の奇跡

■ 呂布の強さ 射戟韓門(しゃげきかんもん)の奇跡

呂布の強さ 射戟韓門(しゃげきかんもん)の奇跡

射戟韓門の奇跡は、呂布が韓遂(かんすい)との戦いの最中に見せた驚異的な射撃技術を示す逸話です。

この話は、主に小説『三国志演義』や後世の物語で描かれており、史実の出来事としては確認できませんが、呂布の武勇と技術を示す興味深いエピソードとして語り継がれています。

呂布は韓遂の軍勢と戦っていた際、韓遂が馬上で城門の上に立っているのを見かけました。

呂布は弓を構え、一本の戟(げき)を矢として射って見せると宣言しました。

呂布は、戟の尖端部分を韓遂の足元に打ち込むことを宣言し、呂布の矢はそのまま城門の上に立つ韓遂の足元に命中し、戟の尖端が彼の足の間に突き刺ささったのです。

この驚異的な射撃技術は、周囲の者たちを驚かせ、彼の武勇をさらに高めることとなりました。

射戟韓門の奇跡は、呂布の高い射撃技術や驚異的な武勇を象徴するエピソードとして広く知られており、彼の武勇伝説の一部として語り継がれています。

ただし、この話は史実ではありません。

このように強すぎたための逸話も多く存在しているのかもしれません。

呂布の強さ 弱さ”虎牢関三戦”

■ 呂布の強さ 弱さ”虎牢関三戦”

呂布の強さ 弱さ”虎牢関三戦”

虎牢関三戦(こらこうかんさんせん)は、後漢末期の中国で、呂布が虎牢関(こらこうかん)で行った3度の戦いを指します。

虎牢関は、後漢時代の中国で重要な交通の要所であり、戦略的にも重要な位置にあったため、この地を支配下にするための戦いが繰り広げられることになります。

虎牢関の戦い(1回目) - 公元191年

■ 虎牢関の戦い(1回目) - 公元191年

虎牢関の戦い(1回目) - 公元191年

呂布は、この時期に董卓の部下でありながら、反董卓連合に参加していました。

反董卓連合の指導者である袁紹は、呂布に虎牢関を守らせました。

しかし、董卓は呂布の父親を人質にとり、呂布を説得しました。

結局、呂布は虎牢関を董卓に明け渡すことになり、反董卓連合は敗北しました。

三国志演義では、この戦いを「虎牢関の戦い」(陽人の戦い)と呼んでおり、桃園3兄弟の劉備(玄徳)・関羽・張飛が呂布と一戦を交えます。

虎牢関の戦い(2回目) - 公元193年

■ 虎牢関の戦い(2回目) - 公元193年

虎牢関の戦い(2回目) - 公元193年

董卓が暗殺された後、呂布は董卓の養子である董賓と対立しました。

この対立の中で、呂布は虎牢関を占領しました。

しかし、董賓は曹操と手を組んで呂布を攻撃し、虎牢関を奪回しました。

その後、呂布は曹操と同盟を結び、共同で董賓と戦うことになりました。

虎牢関の戦い(3回目) - 公元198年

■ 虎牢関の戦い(3回目) - 公元198年

虎牢関の戦い(3回目) - 公元198年

曹操と呂布の同盟は短期間で破綻し、両者は対立するようになりました。呂布は再び虎牢関を占領し、曹操の勢力を挑発しました。

この戦いで、曹操は呂布を攻撃し、虎牢関を奪回しました。

その後、曹操は呂布を包囲し、彼を捕らえて処刑しました。

虎牢関三戦は、呂布の武勇とその時代の中国での勢力争いを象徴するエピソードであり、彼が多くの武将と対立し、最終的に敗北したことを示しています。

これらの戦いは、三国志演義などの古典文学でも描かれており、呂布の名声とその時代の中国の政治的混乱を象徴しています。

虎牢関三戦は、後漢時代の中国の勢力争いと呂布の武勇を示す重要なエピソードであり、多くの歴史書や小説、映画、ゲームなどで取り上げられています。

呂布の虎牢関での戦いは、彼の武勇だけでなく、政治的な駆け引きや策略が重要であったことを示しており、彼の強さと弱点が共存する姿が浮かび上がります。

最終的に、呂布は政治的な状況をうまく判断できず、敵対する勢力によって討ち取られる運命をたどりました。

呂布は策略や政治の才に欠けており、部下に対する裏切りや盲目的な信頼によって苦境に立たされることも数多くあります。

呂布は結局、曹操との戦いで敗れ、捕らえられた後に処刑されてしまうので、総合的に見ると、呂布は三国時代の中国で最も強力な武将の一人として知られていますが、政治や策略に関する弱点が彼の最大の敵であったと言えます。

信頼できる軍師がいたら最強でしたね。

古代の雑学を発信