名馬( 赤兎馬 )と方天画戟で群雄の舌を巻く

■ 名馬( 赤兎馬 )と方天画戟で群雄の舌を巻く

名馬( 赤兎馬 )と方天画戟で群雄の舌を巻く

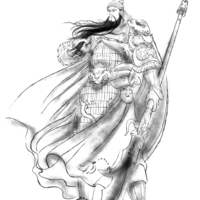

三国志に登場する呂布(奉先)は「陣中の呂布、馬中の赤兎」と噂され、一人で一国一城を陥落させることのできると恐れられた武将です。その彼は抜群の武勇を誇っており、騎乗していた馬は当時たくさんいた名馬の中でも最強とうたわれた"赤兎馬"です。呂布(奉先)個人の武力と(赤兎馬)の能力は強いのですが、呂布(奉先)の活躍には彼が所有する武器である"方天画戟"も一役かっています。

三国志演義には数多くの武将が登場します。彼らの中で最強の武将は誰なのかを問われると「最強」の定義をどこに置くかによって答えは変わってくるのですが、武将個人の武力に限って言うのであれば、呂布(奉先)こそ最強の武将でしょう。方天画戟 はその呂布(奉先)が 赤兎馬 を董卓から譲り受ける以前から愛用していた高機能兵器です。

方天画戟 は改良を重ねた高機能兵器

■ 方天画戟 は改良を重ねた高機能兵器

方天画戟 は改良を重ねた高機能兵器

古代の中国でよく使用されていた武器のなかに戈(か)と矛(ほこ)という武器があります。どちらも長い柄が取り付けられた武器の一種で、戈は柄に対して垂直に刃先が取りつけられており、矛は柄に対して平行に刃先が取りつけられています。実戦では戈は敵に鍬で地面をたたきつけるように突き刺したり、騎馬している兵士の鎧に刃先を引っかけて引きずり下ろすように使っていました。対して矛は敵に刺突したり斬りつけるようにして使用されていました。この両者の機能を合わせもつのが戟という武器です。さらにこの戟を改良して発展させたものが方天戟です。呂布(奉先)は方天戟をまたまた改良して方天画戟を作り出しました。

通常の方天戟には、穂先の両側に月牙と呼ばれる一対の横刃が取り付けられていたのですが、なかには片側だけに月牙を取りつけた方天戟も存在していました。月牙とは三日月のように刀身が湾曲している横刃のことを指します。月牙を一枚しか持たない方天戟は、青龍戟や単戟、戟刀と呼ばれていました。方天画戟も青龍戟と同じく、取りつけられている月牙は一枚だけでした。

方天画戟の使用用途

■ 方天画戟の使用用途

方天画戟の使用用途

方天画戟 はそれひとつで「斬撃(斬りつけること)、刺突(突くこと)、叩く、薙ぐ、払う」という複数の使い方ができる武器でした。戈のように騎乗している敵兵を引きずり下ろすこともできれば、矛のように突き刺すこともできる。湾曲している横刃と柄に平行してついている刃の間に敵の剣や矛を絡めて武器を取り上げることも可能でした。呂布(奉先)は武芸十八般のすべてがずば抜けて優れていた武将で、槍も剣も弓も人並み以上に使いこなす達人でした。その腕前を誇る呂布(奉先)だからこそ、一見使いずらそうな 方天画戟 をうまく使いこなし、あらゆる戦で好んで使用していたと伝えられています。

劉備(玄徳)ら三兄弟と戦かったときに使用した武器

■ 劉備(玄徳)ら三兄弟と戦かったときに使用した武器

劉備(玄徳)ら三兄弟と戦かったときに使用した武器

三国志演義では呂布の武勇を示すエピソードが多く収録されています。なかでも最も有名なのは虎牢関の戦いにおける劉備(玄徳)ら三兄弟を一度に相手とした激闘の逸話でしょう。

虎牢関の戦いは中央の権力を握って横暴のかぎりを尽くしていた董卓軍と、打倒董卓のために立ち上がった袁紹(本初)を盟主とする十八鎮諸侯の連合軍が、虎牢関で激突した戦争です。この戦いで呂布(奉先)は董卓軍の大将軍として参加し、超人的な武勇を発揮して連合軍の武将たちをまるで赤子の手を捻るがごとく圧倒します。この姿を見て、奮い立ったのが十八鎮諸侯連合軍に参加していた張飛(翼徳)です。当時はまだ無名の武将だった張飛(翼徳)でしたが、呂布(奉先)に決死の覚悟で一騎打ちを挑み、激戦を繰り広げます。両者の打ち合いは互角かのように思えた。しかし、呂布(奉先)にはまだ余力がありました。それを見抜いたのが劉備(玄徳)ら三兄弟の次兄である関羽(雲長)です。義弟の力では敵わないと判断した関羽(雲長)は助太刀するために途中参戦しました。

張飛(翼徳)と関羽(雲長)と言えば、「ひとりで一万の兵に匹敵する」と後に言われる武勇を誇る武将です。ところが、この二人をもってしても呂布(奉先)を倒すことはできませんでした。義弟たちの奮戦を目の当たりにして居ても立ってもいられなくなった劉備(玄徳)は、ついに自らも両手に剣を抜いて義弟のために加勢します。さすがの呂布(奉先)も3対1の戦いには手を焼き、防戦一方になってしまいました。不利を悟った呂布(奉先)は方天画戟に余力のすべてを込めて薙ぎ払い、劉備(玄徳)らの体勢を崩すと惜しみもなく、馬首を切り替えしてそそくさと退却していきました。

このとき、張飛(翼徳)は「敵に背中を見せて逃げるなんて腰抜け野郎」と叫ぶのですが、「俺ひとりに対して2人の兄貴に加勢してもらうような弱虫野郎に言われたくない」と一蹴します。これを言われてはぐうの音も上げられない張飛(翼徳)でした。

俺には 方天画戟 と 赤兎馬 がある

■ 俺には 方天画戟 と 赤兎馬 がある

俺には 方天画戟 と 赤兎馬 がある

呂布(奉先)が方天画戟を自慢の武器としていたことを伺いしることができるエピソードがあります。下邳城の戦いのときのこと。下邳城に立てこもった呂布(奉先)に軍師の陳宮が頃合いを見計らって「今こそ出撃せよ」と進言するのですが、当時貂蝉が体調を崩してしまっていて、心配だった呂布(奉先)を断固これを拒否しました。尻込みしているうちに劉備(玄徳)率いる蜀軍は河を決壊させて下邳城に水攻めを行い、下邳城は洪水に見舞われました。これでは場外に出ることはできず、兵糧がつき、戦わずして自滅の一途をたどることとなります。これに憤怒した軍師の陳宮は呂布(奉先)に「貴様が女ごときでグダグダしているうちに取り返しのつかないことになったぞ!外の状況を見ろっ、もうどうにもできんわい」と説教しました。

外の惨劇を目の当たりにした呂布(奉先)は陳宮に「俺には方天画戟と赤兎( 赤兎馬 )がある」と反発するのですが、「お前にはな。でもみんなはどうだ?お前だけ持っていてもみんなが持っていないから意味がない」と一蹴されてしまいました。

呂布(奉先)捕縛の証となった方天画戟

■ 呂布(奉先)捕縛の証となった方天画戟

呂布(奉先)捕縛の証となった方天画戟

下邳城の戦いで降伏することを勧められた呂布(奉先)でしたが、「ぜったいに降伏はしない」とこれを拒否します。二進も三進もいかない状況の中で関羽(雲長)は矢文を送って、呂布(奉先)の家臣を抱き込む作戦に出ます。その矢文には「呂布を捕縛して投降すれば、陳宮と呂布のみに罪を問い、他の者は受け入れ、褒美をやろう」とありました。呂布(奉先)は寝ているうちに家臣たちの裏切りに遭い、捕縛されてしまいます。「呂布を捕縛した」という知らせを聞いた関羽(雲長)は下邳城門まで赴き、「呂布を捕らえた証を見せろ」と一言放ちました。すると、城門の上から方天画戟が投げ込まれたので、関羽(雲長)は呂布(奉先)が捕縛されたことを確信しました。

まとめ

■ まとめ

まとめ

呂布(奉先)が愛用していた方天画戟は当時唯一無二の高機能兵器でした。呂布の武勇を示すエピソードの中でも方天画戟はたびたび登場し、呂布(奉先)のトレードマークのひとつとも言える武器です。残念ながら、後世の研究者たちによって呂布(奉先)の生きていた時代は方天戟が存在していなかったことを立証されたことにより、架空の武器であるといった色合いが濃くなってしまいました。