三国志演義の改訂

■ 三国志演義の改訂

三国志演義の改訂

三国志は大きく分けて「三国志正史」と「三国志演義」に分けられます。三国志正史が蜀の滅亡後、晋に仕えることになった陳寿によって書かれたのに対し、三国志演義が執筆されたのは14世紀のことです。

三国志演義の原作者は羅貫中ですが、実際の原本は未だに見つかっていません。その後、少しずつ改訂がなされていますので、三国志演義といっても種類は30を超えます。現在の主流は17世紀に書かれた「毛宗崗」による改訂版の三国志演義になります。毛宗崗本とも呼びます。

日本で三国志演義が翻訳されたのはいつなのか

■ 日本で三国志演義が翻訳されたのはいつなのか

日本で三国志演義が翻訳されたのはいつなのか

三国志演義が日本で翻訳されたのは江戸時代のことになります。かなり改訂を重ねた後の三国志演義で、湖南文山が翻訳し、「通俗三国志」と名付けられました。実は湖南文山は毛宗崗の三国志演義以前のものを翻訳しているのです。

それが「李卓吾」が改訂した三国志演義になります。通称「李卓吾本」です。そしてこれを翻訳した通俗三国志を参考にして、吉川英治先生の小説「三国志」が書かれました。さらにここから横山光輝先生の漫画「三国志」となっていくのです。

つまり日本人の三国志演義は、現代の中国人の三国志演義とは少し異なる内容になります。日本人の三国志演義が李卓吾本なのに対し、中国人に伝わっている三国志演義は毛宗崗本だからです。

李卓吾本と毛宗崗本は何が違うのか

■ 李卓吾本と毛宗崗本は何が違うのか

李卓吾本と毛宗崗本は何が違うのか

そうはいっても同じ三国志演義ですからストーリーがまったく異なるわけではありません。劉備が主役ですし、関羽や張飛、諸葛亮も志半ばで没してしまいます。蜀が魏を倒すことはなく、史実通りに魏に攻め滅ぼされます。大まかには同じなのです。

では何が違うのでしょうか?

それはさらなる脚色によって理想に近い人物像になったという点です。劉備も諸葛亮も蜀も崇高な志を持ち、「義のため」に戦ったということが三国志演義のテーマではありますが、それをより強調しているわけです。

ですから理想像を壊すようなエピソードは破棄されたり、書き換えられたりしています。このことによって読者はより深い感銘を受けることになるのです。

江戸時代末期に活躍した新撰組の局長・近藤勇もこの三国志演義の話をこよなく愛したそうです。近藤勇は特に関羽が好きだったと伝わっています。

諸葛亮の描かれ方が異なる

■ 諸葛亮の描かれ方が異なる

諸葛亮の描かれ方が異なる

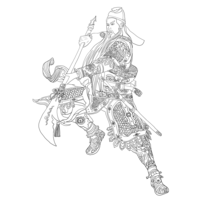

具体的に李卓吾本と毛宗崗本の違いをご紹介しましょう。劉備亡き後の主役となる諸葛亮の描かれ方が異なっています。

第5次北伐は諸葛亮にとって宿敵・魏との最期の戦いでした。この戦の最中に諸葛亮は陣中で病によって没してしまいます。有名な「五丈原の戦い」です。

この第5次北伐の前半において諸葛亮は起死回生の一手を打ちました。敵の大将である司馬懿を誘導し焼き殺すというものです。「上方谷の戦い」の場面です。

しかしここで無情にも大雨が降り、火計で追い詰められていた司馬懿は一命をとりとめました。その後は守りを固めた司馬懿を釣り出すことができずに、長期の持久戦となってしまいます。

というのが、毛宗崗本です。書き換えが行われていたポイントになります。

魏延も司馬懿と共に焼き殺す策略

■ 魏延も司馬懿と共に焼き殺す策略

魏延も司馬懿と共に焼き殺す策略

兵糧を餌にして司馬懿を上方谷に誘い込むのですが、李卓吾本ではこの誘導をしたのが魏延だったという設定になっています。もちろん魏延も誘導役であることを自覚していましたが、まさか自分もろとも焼き殺そうとしているとは思いもよりませんでした。

蜀でもっとも実績のある猛将の魏延でしたが、諸葛亮の指示にも異を唱えることがあり、味方とも意見衝突が多かったことで警戒されていました。諸葛亮が亡き後は誰も魏延の手綱を握れないだろうことが予想されたからです。そのために諸葛亮は、自らの死期を悟ったこの第5次北伐で魏延も排除してしまおうと考えたわけです。

最大の敵である司馬懿を葬りつつ、味方ながらリスクの高い魏延も同時に葬る。まさに一石二鳥の策略です。

ただし、予期せぬ大雨によって魏延もまた危機を回避することになります。帰還した魏延は怒り狂っていました。諸葛亮はこの作戦の責任者は馬岱であると魏延に伝え、馬岱を将からなんと魏延配下の兵卒としてしまいました。

というのが、李卓吾本の内容です。

この策略は削除された毛宗崗本

■ この策略は削除された毛宗崗本

この策略は削除された毛宗崗本

いくら不安要素とはいえ、実際に裏切ったわけでもない魏延をだまして焼き殺すというやり方には「義」が感じられません。これを指示したのが諸葛亮だということになれば、イメージが悪くなります。諸葛亮は蜀の大黒柱であり、三国志演義の主役であり、義の象徴なのです。だからこそ諸葛亮のイメージダウンは許されません。

毛宗崗は魏延を囮にし、司馬懿と共に焼き殺そうとしたエピソードを完全にカットしました。魏延が怒り狂って諸葛亮を糾弾するシーンもなくなります。すると馬岱が降格することになる理由もなくなります。

こうして謎に包まれたまま、いつの間にか馬岱はなぜか魏延の配下になっているのです。そして諸葛亮が没した後、魏延が謀叛した瞬間に背後から斬りつけ、見事に討ち取ることになります。

本来であれば、諸葛亮が自分の亡き後のことを考えて、火計の失敗にこじつけて馬岱を魏延の配下としたわけですが、その布石も消滅してしまっています。

まとめ・魏延は諸葛亮に焼き殺されそうになったのか

■ まとめ・魏延は諸葛亮に焼き殺されそうになったのか

まとめ・魏延は諸葛亮に焼き殺されそうになったのか

三国志正史にはもちろんこのような策略は記載されていません。

馬岱も魏延の配下ではなく武将のままです。魏延は謀叛したと疑われて味方の攻撃を受け、さらに馬岱に追撃されて戦死したと記されています。

諸葛亮亡き後、楊儀と後継を巡って争いとなり、成都はどちらが正論なのかを打ち合わせ、この機会に魏延を除こうとしたのです。魏延が謀叛を起こしたという確証もありません。

魏延が味方である蜀によって討たれたことは間違いありません。

それを正当化するために三国志演義は様々な脚色がなされたのだと考えられます。「反骨の相」があるというのもこじつけだった可能性があります。謀叛を起こした魏延を見て、やはり諸葛亮の予言は当たっていたと読者は感心するわけです。

そして、そのような不義の魏延であれば義に生きる諸葛亮に焼き殺されても仕方がないという理屈が成立することになるのです。これが日本に伝わった三国志演義になります。