演義では一番人気! 劉備(玄徳)を身近で支えた【趙雲子龍】

■ 演義では一番人気! 劉備(玄徳)を身近で支えた【趙雲子龍】

演義では一番人気! 劉備(玄徳)を身近で支えた【趙雲子龍】

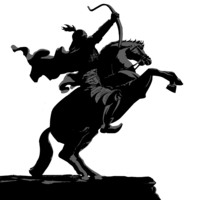

趙雲は冀州で公孫サンに客将として仕えており、劉備(玄徳)の人望を聞きつけてその配下になりました。劉備(玄徳)軍の初期から古参の将として活躍していますが、一番の見せ場となったのが、曹操が南下するのを受けて新野から脱出する戦いです。この荊州南下において、曹操軍は劉備(玄徳)軍を追撃し、多くの民や兵士が倒れていきました。現場は混乱の最中、趙雲は劉備(玄徳)の夫人たちや跡継ぎの阿斗(劉禅)を探しています。趙雲は曹操軍が包囲する中、無事に夫人や阿斗を救いだし、見事に劉備(玄徳)の下へと帰参しています。

この戦いは三国志演義の人気シーンでもあり、馬上の趙雲が阿斗を抱きかかえながら曹操軍を蹴散らし、無双のごとく一騎掛けをしています。趙雲は己の命を顧みずに阿斗を救い出したことで、その忠義が滲みでています。

実際の趙雲は三国志演義ほど活躍しておらず、黄忠や魏延よりも下の地位に甘んじていました。正史ではあまり活躍の場がない趙雲ですが、演義の模写により関羽や張飛と肩を並べる一騎当千の武将として存在しています。演義では間違いなく一番人気の武将といえます。

曹操を恐れさせた西涼の【馬超】

■ 曹操を恐れさせた西涼の【馬超】

曹操を恐れさせた西涼の【馬超】

馬超は西涼の太守馬騰の長男で、父は曹操に味方していましたが、曹操が漢中に進出するようになると、自分たちまで被害が及ぶことを考慮し、反旗を翻しました。馬超は武勇に優れ、独立勢力を保っていた周辺民族たちにも恐れられていました。馬超は己の武力を頼りに曹操を追い詰めていきます。一時は曹操本人を捕らえるまで圧倒し、曹操自身も生きた心地がしなかったと思われます。

しかし、曹操陣営は馬超と共に戦ってきた豪族の韓遂に目をつけ、互いの離反策を狙います。疑心暗戯に陥った馬超は韓遂を攻めたててしまいます。協力体制が失われた馬超軍は逆に曹操の奇襲に遭い、退却しています。

馬超の反乱によって、父の馬騰が処刑されると、再度反旗を翻します。漢中周辺の曹操軍を追いやりますが、絶え間なく続く援軍によって次第に劣勢になり、馬超は敗れ去っています。その後は、蜀を狙った劉備(玄徳)の配下になり、馬超の力を恐れていた劉璋は劉備(玄徳)に降伏しています。馬超の武勇は関羽や張飛に匹敵するものでしたが、蜀入りしてからは目立った活躍ができないまま、関羽に続いて亡くなっています。

劉備(玄徳)の入蜀に貢献した【黄忠】と【魏延】

■ 劉備(玄徳)の入蜀に貢献した【黄忠】と【魏延】

劉備(玄徳)の入蜀に貢献した【黄忠】と【魏延】

黄忠は三国志演義で老将でありながら弓の名手として有名です。史実では荊州の劉表配下として存在し、劉備(玄徳)が荊州南群を制圧したときにそのまま帰順しています。黄忠は劉備(玄徳)の入蜀に貢献し、劉璋との戦いでは常に先陣を切って活躍しています。

定軍山の戦いでは魏の名将夏侯淵を討ち取っています。この活躍を受けて関羽や張飛と同列で評価されることになりました。

魏延は三国志演義の影響もあって、裏切りの代名詞として有名です。しかし、史実では関羽や張飛なみに劉備(玄徳)に評価されており、事実漢中争奪戦では無双的に活躍し、劉備(玄徳)が成都へと帰国するとき、魏との国境沿いにある漢中の守備を魏延が任されていました。

魏延は自尊心が強く、関羽や張飛、馬超が亡き後の蜀軍の中心となっていました。諸葛亮の北伐には一軍を任され、魏との戦いに貢献しています。諸葛亮亡き後に軍を掌握しようとして、裏切り者扱いして殺されてしまいます。しかし、魏延は他国に降るわけではなく、魏を倒すだけにまい進し、蜀のために戦おうとしていたので功臣といえるでしょう。

諸葛亮以上の策士といわれた蜀の軍師【法正】

■ 諸葛亮以上の策士といわれた蜀の軍師【法正】

諸葛亮以上の策士といわれた蜀の軍師【法正】

劉備(玄徳)の入蜀にもっとも貢献したといえるのが法正です。元は劉璋配下ですが、若い頃から天下に号令をかけるのは物足りないと判断し、早くも劉璋を見限っていました。同じ文官の張松らと共謀し、荊州南郡を制圧していた劉備(玄徳)に目をつけ、招き入れるように動きます。

法正は劉璋を騙し、劉備(玄徳)を招聘することが蜀のためになると説きます。劉備(玄徳)が劉璋を倒すために献策し、成都攻略へと尽力していきます。魏との戦いになった漢中争奪戦では、軍師として劉備(玄徳)や黄忠をサポートし、魏の主力メンバーだった張コウを破り、夏侯淵を討ち取ることに成功しています。

法正は頭が切れ、先を見通す視野の広さを持っており、その有能さにはさすがの諸葛亮も敵わないと認めたほどだといいます。残念ながらその後すぐに病死しており、夷陵の戦いで劉備(玄徳)が大敗を喫したときには、諸葛亮から法正が生きていたらここまでの大敗はなかったと嘆いていたといわれています。

諸葛亮亡き後も蜀を守り続けた【王平】と【鄧芝】

■ 諸葛亮亡き後も蜀を守り続けた【王平】と【鄧芝】

諸葛亮亡き後も蜀を守り続けた【王平】と【鄧芝】

晩年の蜀を何度も救ったのが王平です。王平は元々魏の武将でしたが、定軍山の戦いで蜀に降ると、以降は諸葛亮に隋軍していきます。諸葛亮の北伐に参戦し、街亭の戦いでは馬謖の軍に入って先陣を任されていました。しかし、馬謖が山上の陣を構えるようになると、何度も馬謖を諌めるようになり、自軍の危機を諸葛亮への報告していました。結果、大敗を喫してしまい、第一次北伐は失敗に終わっています。

馬謖は諸葛亮によって処刑されましたが、王平は何度も諌めたことを評価され、処罰を免れています。もしも、王平が指揮を執っていたら、北伐は成功していたのかもしれません。その後、王平は諸葛亮の信頼が厚くなり、魏延や姜維らとともに蜀軍の中心として活躍していきます。

諸葛亮亡き後、魏の曹爽に10万の大軍をもって攻め込まれます(244年興勢の役)。慌てふためく諸将をなだめた王平は、抗戦を主張し、漢中の守備を任されています。王平は魏の大軍を前に部隊を複数に分けて、それぞれ援軍を送りながら冷静に対処し、見事魏を退けています。王平の名声は蜀や魏にまで届き、248年に死去するまで蜀を守り続けていました。

諸葛亮に見出されて蜀を守り抜いた鄧芝

■ 諸葛亮に見出されて蜀を守り抜いた鄧芝

諸葛亮に見出されて蜀を守り抜いた鄧芝

鄧芝は劉璋の文官として仕え、その後劉備(玄徳)が支配するようになると、そのまま中央の政治に参加しています。諸葛亮や劉備(玄徳)にまで評価されるようになり、各地の太守を歴任して治政を保っていました。劉備(玄徳)が死去すると、跡を継いだ劉禅はまだ幼く、同盟関係であった呉の孫権も態度を保留するなど、蜀の命運は怪しいものになっていました。

諸葛亮は呉に鄧芝を派遣し、同盟を締結するように促します。かなり難易度が高い使者の役目でしたが、鄧芝は単身孫権を説得し、再度同盟を結ぶことに成功しています。孫権は鄧芝をかなり気に入ったらしく、諸葛亮への手紙で鄧芝を絶賛していたほどです。

その後、鄧芝は蜀をよく守り、諸葛亮亡き後は軍の指揮を執るほどになっていきます。鄧芝は王平や馬忠とともに蜀の名将として評価され、251年に70歳を超えた年齢で死去しています。後に蜀は衰退していきますが、鄧芝の存命中は国が乱れることもなかったといわれています。

まとめ

■ まとめ

まとめ

蜀を支えたのは劉備(玄徳)の魅力に惹かれた者たちで、趙雲や馬超といった武将はもちろん、法正などの策士も例外ではありません。多くの功臣たちによって、蜀は建国していきます。まだまだ蜀には功臣が揃っていますので、次回にもご紹介していきます。