神医 華佗

■ 神医 華佗

神医 華佗

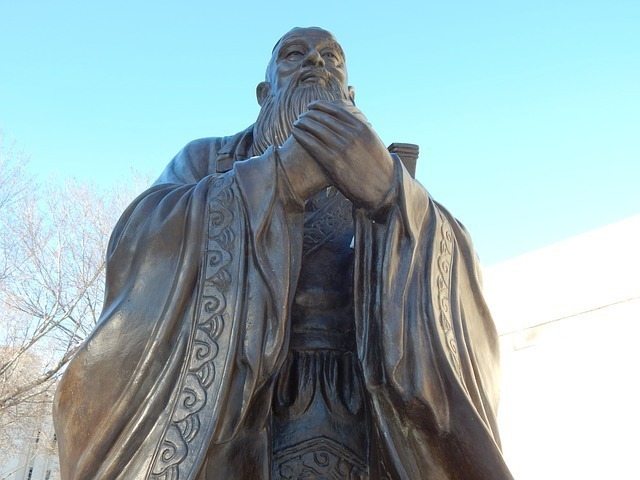

今から約1800年前、後漢末期。人々から「神医」と称賛されるひとりの男がいました。

その者は名前を華佗、字を元化と言い豊富な薬学の知識と医療技術を有していました。彼の医術はまさに”神業”。その噂は中国全土に名を轟かせ、魏の礎を築いた乱世の奸雄 曹操が典医(侍医)に召し出したほど。まさしく彼こそ「神医」の称号に値する素晴らしい名医です。

医術によって高い功徳を積むも、当時の社会情勢に悩み、苦しみ、非業の死を迎えた彼。本記事では、神医華佗が成し遂げた偉業や難しい治療などのレジェンドをお送りします。

世界初の麻酔薬を発明

■ 世界初の麻酔薬を発明

世界初の麻酔薬を発明

当時は医者が薬剤師の仕事も行っていました。患者の脈拍や訴える症状、あるいわ身体に現れる視覚的なサインから病気を特定し、処方する薬を決めました。それから薬草の効能や組み合わせ、配合の分量を調べて処方箋に書き写し、それから薬品の分量を量りながら調合を行っていたため、時には在庫がなく患者が服用するまでに時間がかかりました。

しかし華佗はありとあらゆる薬の名前や薬草の組み合わせ、分量を記憶しており、薬品を調合する際はすべて目分量で調合していました。一歩間違うと危険な調合方法ですが、華佗の薬の配合は完璧で、みんな信じて疑わなかったそうです。そのため、華佗の薬はもらってすぐに水で煮出して飲めばよかったので、すぐに服用することができました。

華佗は世界初の麻酔薬を発明したとされています。その薬は「麻沸散」と言い、患者に葡萄酒とともに服用させると、服用した患者は酩酊したように、意識がはっきりしなくなって、時間がたつとどんどん視覚・聴覚・触覚・痛覚・聴覚など身体じゅうのありとあらゆる感覚がなくなって、目が覚める頃には施術が終わっていたと後漢書に麻沸散の効能が書かれています。

麻沸散に関する著書は存在していましたが、近代にいたるまでの中国では外科手術の理解がなく、弟子でさえも処方を継承されていなかったため、華佗の死後に「麻沸散」を作る医者は中国に現れませんでした。

華佗の死後から約1550年が経過して、江戸時代中期に日本人の華岡青洲が華佗の麻沸散を参考にして、実母の死と妻の目の光と引き換えに全身麻酔薬「通仙散」(別名 麻沸散)を完成させました。

寄生虫研究の第一人者

■ 寄生虫研究の第一人者

寄生虫研究の第一人者

現代のように寄生虫を予防する農薬や衛生環境の整った食品加工場がなかったこの時代は、寄生虫に感染したことが原因で命を落とす人も少なくありませんでした。

寄生虫による傷病は、お灸や鍼を打っても全然効果が見られないし、薬を服用してもその栄養分が寄生虫に吸収されて意味を成しません。また、特有のサインなどがないので治療には困難を極めました。華佗に体調不良を訴える患者の中には寄生虫に感染した者も多く、寄生虫の生体や人体からの排出方法を研究していたようです。

「正史三国志-華佗伝」や「後漢書-方術伝」に記録されている華佗の診断では、寄生虫に感染した者に的確な指示をして、寄生虫を吐き出させることに成功しています。

世界で初めて寄生虫標本を作っていた

■ 世界で初めて寄生虫標本を作っていた

世界で初めて寄生虫標本を作っていた

あるとき寄生虫の感染者が馬車に乗せられて医者にかかろうとした道中で偶然にも華佗と遭遇し、うめき声を聞いた華佗がその馬車を呼止めて診察をしました。華佗は患者に寄生虫を吐き出す方法を教え、患者がいう通りにすると、蛇のように長い寄生虫が口から外へ飛び出ました。

お礼をしようと華佗の自宅を訪ねて家の中に通されると、部屋の壁に数十もの蛇のように長い寄生虫がかかっていたそうです。

医療と科学が進んだ現代では、動植物や虫などをホルマリン漬けにしたり、真空状態を作って腐敗を防ぎ、原型を何年もとどめることができる標本が作られています。

これらを作るための薬品や装置がない時代に、どのようにして標本にしていたのかは謎に包まれたままです。

病気の再発や死亡する時期を予言できた

■ 病気の再発や死亡する時期を予言できた

病気の再発や死亡する時期を予言できた

華佗が治療にあたった病気の中には、完全に治療することができず、症状が再発する恐れのある病気もありました。

そのため、華佗は診断したときに「あと何年後にまた同じ病気が再発するよ」、「病気を治してもあなたの寿命はあと10年以内で尽きるよ」という予言をしていたそうです。

華佗から以上のような予告をされた患者は言われたとおりになったそうです。

インフォームド・コンセントを行っていた

■ インフォームド・コンセントを行っていた

インフォームド・コンセントを行っていた

インフォームド・コンセントとは

■ インフォームド・コンセントとは

インフォームド・コンセントとは

患者が医師などの医療従者から十分な説明を受け、患者がそれに納得・同意をして治療法を患者自身の意思で選択すること。

アメリカで1960年代にあった患者の人権運動で、従来の患者に対する医師の権威主義敵独善的態度(医師のパターナリズム)を批判する声が高まり、「患者を中心とした医療」が求められるようになりました。このプロセスを経て、新しい医療倫理の考え方を反映した裁判基準として確立された概念です。

(参考文献:保健医療行政ミニ語集)

三国志の時代も医者からこれからどんな施術をするのか、またどんな効能・副作用のある薬を与えるのか十分な説明をされず、患者は黙って受け入れるしかありませんでした。

しかし、華佗はちゃんとインフォームド・コンセントを行っていて、患者の合意を得たうえで手術にあたっていました。

健康体操法を発案した

■ 健康体操法を発案した

健康体操法を発案した

小学校時代、夏休みの恒例であるラジオ体操をするため、近所の公園や集会所に集まって皆勤賞を狙っていた方も少なくないでしょう。ラジオ体操は健康体操および体力向上運動として戦後に発案されました。

この健康体操および体力向上運動の先駆けとなるものを華佗はあみだしました。華佗は屠蘇や五禽戯という健康体操法を発案したとされています。

五禽戯は虎戯、鹿戯、熊戯、猿戯、鳥戯5つの体操の総称で、これらの動物のポーズや動きを真似た運動をすることによって、体力向上、結構促進、栄養の消化吸収、デトックス効果を促すと言われています。

華佗の弟子である広陵の呉晋は、この言葉を信じて五禽戯に取り組んだためか、高齢になっても耳や目はハッキリしており、歯は一本もかけることなく90歳まで生きたそうです。

華佗は東洋医学界の”神”だ!!

■ 華佗は東洋医学界の”神”だ!!

華佗は東洋医学界の”神”だ!!

華佗は、時代の波に翻弄され、自分の才能、技術をすべて継承できた者がいないのはまことに残念なことです。全身麻酔を発明した江戸時代の日本の医師である華岡青洲や家畜の去勢術、薬草学、鍼灸術、寄生虫研究など後世にも大きな影響を与えました。彼こそまさに東洋医史を代表する”神医”です。