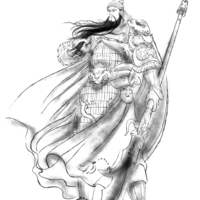

夕闇の長安。土煙の向こう、赤く光る鬣が風を切る

■ 夕闇の長安。土煙の向こう、赤く光る鬣が風を切る

夕闇の長安。土煙の向こう、赤く光る鬣が風を切る

赤兎馬、赤い兎の如き速さを持つ、天下第一の名馬。

力は剣にも橋にもなる。だが、握る者の心を、そのまま映す鏡でもあった。

董卓は賄賂としてこの馬を差し出した。

『これこそ天下の宝』、甘美な囁きは、忠義の根を断ち、最初の血を呼ぶ。

力は、この夜、取引の札になった。

人中に呂布、馬中に赤兎。

無敵の二つ名は、やがて孤独の別名となる。

勝利の咆哮は、信の欠片を掻き消し、力は傲りを増幅していった。

器に余る力は、主をも呑み込む。

呂布は終いに繋がれ、赤兎は主を失った。

曹操は知っていた。

力は戦利品ではなく、託すべき器で輝くと。

彼は赤兎を、敬意という名の贈り物に変えた。

関羽は力に従わず、力を義に従えた。

手綱は主従ではなく、志と志を結ぶ帯となる。

神速は見世物ではない。

一太刀で戦を終わらせるための慈悲でもあった。

赤兎の脚、関羽の胆、速さは義に仕える。

恩は胸に、義は背骨に。

関羽はすべてを置き、ただ赤兎だけを連れた。

力は囚われではない。

志の旅路をともにする伴侶だ。

力は主の人となりに染まる。

清廉が染めれば、名馬は象徴になる。

赤兎は、忠義という色にすっかり染まっていった。

旗は倒れ、義の人は去る。

名馬は再び主を失い、手綱だけが風に鳴った。

『演義』は語る、赤兎は食を断ち、主の後を追ったと。

真偽を越えて、物語は私たちを問い詰める。

もしもあなたが“力”を得たなら、それは誰のために走るのか。

力は中立。

増幅されるのは、持ち主の素顔。

董卓には取引の札、呂布には孤独の刃、曹操には見る眼、関羽には義の翼。

赤兎馬の蹄音は、いまも胸に問う、力を、あなたは何色に染めるのか。

赤兎馬(せきとば)とは?

■ 赤兎馬(せきとば)とは?

赤兎馬(せきとば)とは?

中国の歴史小説『三国志演義』に登場する、天下第一の名馬とされる伝説的な馬です。その名前は、「赤い(ような毛色の)兎(のように足の速い)馬」という意味に由来すると言われています。

外見: 毛色は赤褐色(あかちゃいろ)または栗毛(くりげ)で、非常に大きくたくましい体躯をしていたと描写されます。

能力: 「日行千里(にちこうせんり)」 、つまり一日に千里(約400km)を走ることができるとされ、並外れた速さと持久力を持っていました

赤兎馬の生涯:所有者別エピソード

■ 赤兎馬の生涯:所有者別エピソード

赤兎馬の生涯:所有者別エピソード

董卓(とうたく)時代: 英雄を引き寄せる名馬の誕生

■ 董卓(とうたく)時代: 英雄を引き寄せる名馬の誕生

董卓(とうたく)時代: 英雄を引き寄せる名馬の誕生

190年頃

暴君として恐れられた董卓は、義理の息子であった呂布に赤兎馬を与えました。これは単なる褒美ではなく、呂布の心を掴み、自分の部下として従わせるための策略でした。赤兎馬というあまりにも強大な「力」 は、最初から人を魅了し、裏切りの種となる運命を背負っていたのです。

暴君・董卓は、赤兎馬を「世界最高の賄賂」として用いました。彼は呂布の心を買うためにこの馬を贈り、見事に主君殺し(丁原)を成功させます。ここでの赤兎馬は、野心を達成するための「取引の材料」でしかありませんでした。力は、裏切りと欲望のために活用されたのです。

呂布(りょふ)時代: 天下無双の組み合わせ

■ 呂布(りょふ)時代: 天下無双の組み合わせ

呂布(りょふ)時代: 天下無双の組み合わせ

190年 - 198年

呂布は赤兎馬を得て、その勇猛さは頂点に達しました。「人中に呂布あり、馬中に赤兎あり」と謳われ、戦場では敵将を一撃で討ち取る「単騎駆け」を決めるなど、無敵の強さを誇りました。これは人と馬が最高の相性で結びつき、時代の頂点に立った輝かしい時代でした。しかし、呂布は最後には曹操に敗れ、処刑されてしまいます。赤兎馬は、最初の真の主と呼べる人物を失いました。

力の暴走と孤独

天下無双の勇将・呂布は、赤兎馬を得てまさに無敵の存在となります。しかし、その「力」は彼の傲慢を増幅させ、周囲からの信頼や忠誠心を築くことを疎かにさせました。呂布と赤兎馬は最強の組み合わせでしたが、それは力に溺れ、力だけを頼りにした、危うく孤独な強さでした。ついにはその力に見合う器量を持てず、破滅への道を突き進みます。力は持ち主の器量を超えた時、自らを滅ぼす刃となるのです。

ここに、第一の教訓があります:『力は、それを持つ者の内なる弱さや醜さをも増幅させる危険な刃である』

曹操(そうそう)時代: 新たな主への橋渡し

■ 曹操(そうそう)時代: 新たな主への橋渡し

曹操(そうそう)時代: 新たな主への橋渡し

198年 - 200年頃

赤兎馬は戦利品として曹操の手に渡りました。曹操は、自らの下に身を寄せていた関羽の武勇と忠義の心を深く敬愛し、何とかして側に留めたいと考えます。そして、彼はあらゆる財宝とともに、この世界一の名馬・赤兎馬を関羽に贈りました。曹操は関羽への最大級の敬意を、この贈り物に込めたのです。

力を見極める眼力

赤兎馬を手に入れた曹操は、それを単なる戦利品とはしませんでした。彼はこの「力」の価値を正しく見極め、最大の敬意を示すべき相手への、最高の贈り物として活用します。曹操は、力の使い方の「選択」を知っていたのです。

関羽(かんう)時代: 忠義と武勇の象徴として

■ 関羽(かんう)時代: 忠義と武勇の象徴として

関羽(かんう)時代: 忠義と武勇の象徴として

200年頃 - 219年

河北の戦い: 名馬に相応しい武勲

関羽は曹操の厚意に報いるため、赤兎馬に乗って袁紹軍へ突撃します。そして、赤兎馬の驚異的な速さを活かし、敵の名将・顔良(がんりょう) を一瞬のうちに陣中に斬り込み、首級を挙げるという離れ業を見せました。これは関羽の武勇と赤兎馬の神速が一体となって初めて成し得た奇跡でした。

千里行: 主君への忠義の旅

関羽は曹操の下を去り、義兄弟である劉備(りゅうび)の元へ帰還する決意をします(「千里行」)。曹操から受けた恩義はあったものの、劉備への忠義を貫く関羽の決意は固く、曹操から贈られた財宝や官位を全て置き去りにしました。しかし、唯一、赤兎馬だけは連れて行きました。関羽はこの馬の価値を誰よりも理解しており、これからの戦いには必要だと考えたからです。あるいは、曹操からの最大の贈り物であるこの馬を、単純に愛していたのかもしれません。この旅路で赤兎馬は、関羽の忠義の証を見届ける相棒となったのです。

関羽の死後: 忠義に殉じる最期

■ 関羽の死後: 忠義に殉じる最期

関羽の死後: 忠義に殉じる最期

219年末

関羽は呉の軍勢に敗れ、無念の最期を遂げました。赤兎馬は孫権の手に渡りますが、真の主である関羽を失った悲しみから、一切の餌を食べなくなり、やがて餓死したと伝えられます。

この逸話は、関羽の「忠義」の象徴として、彼を慕う馬までもが後を追ったという、物語を彩るための最高に感動的な創作です。赤兎馬は単なる乗り物ではなく、主の人格に心から寄り添い、最後まで忠誠を尽くす「忠義の士」として描かれることで、その伝説は完結しました。

(『三国志演義』による創作)

【吉】として輝いた力 — 関羽の時代

■ 【吉】として輝いた力 — 関羽の時代

【吉】として輝いた力 — 関羽の時代

力に振り回されず、力に宿らしめる

ここに、赤兎馬の生涯で最も輝く瞬間が訪れます。関羽はこの天下の名馬を、曹操から忠義を貫くための「相棒」 として受け取りました。

力への敬意: 関羽は赤兎馬を心から愛し、その能力を最大限に尊重しました。顔良との一騎打ちでは、馬の神速を活かした戦法で見事勝利します。力の特性を理解し、活かすことを知っていたのです。

力の従属化: 関羽は、赤兎馬という「力」に振り回されませんでした。彼の行動原理の根幹には、常に劉備への「忠義」という揺るぎない信念があり、赤兎馬はその大義を成就するための最高の伴侶(はんりょ) でしかなかったのです。

力と人格の融合: 関羽の清廉で義に厚い人格は、赤兎馬という力と融合し、「武勇と忠義の象徴」 という比類なき価値を生み出しました。単なる「強い馬」から、「関雲長の愛馬」という不朽の名声を得たのです。

ここに、第二の教訓があります:『真の器量を持つ者とは、力の価値を正しく見極め、自身の大義や信念に奉仕させることのできる者である』

赤兎馬、伝説としての昇華

■ 赤兎馬、伝説としての昇華

赤兎馬、伝説としての昇華

『三国志演義』で描かれるその最期は、このテーマを感動的に完結させます。

関羽の死後、赤兎馬は餌を絶ち、主の後を追って死にました。これは、単なる馬の話ではありません。赤兎馬という「力」そのものが、関羽の「忠義」という精神性に完全に染め上げられ、もはや力は器と一体化し、器なき者には決して従わない「義の概念」そのものへと昇華したことを意味します。

力は、最後には持ち主の内面を映し出し、それと運命を共にするまでになったのです。

赤兎馬の生涯は、私たちにこう問いかけます。

もし、あなたが天下無双の「力」を手に入れたら?

それは、あなたの欲望を増大させる「凶器」となりますか?

それとも、あなたの信念や周囲への想いを成就する「宝器」となりますか?

力は財力や地位、特別な才能でも同じです。赤兎馬の物語は、力そのものよりも、それとどう向き合い、どう活用するかを決める「人間の内面の在り方」の方が、はるかに重要であるという、深くも切ない人間讃歌なのです。

だからこそ、この馬と関羽の物語は、千年の時を超え、私たちの胸を打ち続けるのでしょう。

古代の雑学を発信