人中に呂布あり

■ 人中に呂布あり

人中に呂布あり

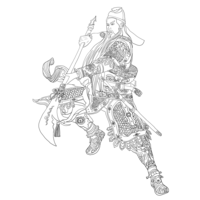

若き日の呂布は并州の丁原に仕え、武に秀でながらも主簿という文の要を任された。だが董卓が赤兎と重宝を差し出した時、彼は「強さは止まらない。止まれば殺される」と心に決め、丁原を斬った。これが最初の主殺しである。

やがて虎牢関。連合軍の旗が谷を埋め、呂布は方天画戟を振るい、矢の雨を割って進んだ。張飛が吼え、関羽の刃が閃き、劉備が号す。三人が同時に挑みかかったと伝えられるこの戦いで、彼は退いた。敗れてではない、退いてである。彼は知っていた。「この世に、ひとりで押し潰せぬ波がある」と。

長安では、王允が囁いた。「董卓は帝を奪う」と。呂布は「ならば義は我にある」と信じ、義父を刺した。だが勝利のあとに残ったのは、空洞だった。裏切りは天秤を勝ちに傾けても、夜の眠りは軽くしない。

漂泊の果て、兗州を巡り、徐州へ。劉備に迎えられた彼は、隙を突いてその地を奪った。後ろめたさを抱えながらも、彼はこう言い聞かせた。「戦とは、奪い、守るものだ」と。だが、その胸奥で、失われた信の重さは増すばかりだった。

ある日、袁術の将・紀霊と劉備が一触即発となる。呂布は双方の前で弓を取り、「あの戟の枝先を射抜いてみせよう」と言った。そして矢は空を裂き、わずかな音を残して枝を割った。殺意はほどけ、刀は鞘に戻る。彼は気づく。「この日だけは、強さが人を救った」と。

だが運命は、下邳で待っていた。曹操と劉備の連合が迫ると、軍師・陳宮は「打って出よ」と進言した。呂布は逡巡の末、「城を守る」と決めた。家の灯を守りたいという静かな情が、鋭い刃に変わることはなかった。夜明け、裏切りの鎖が門を開き、城は落ちる。

縄をかけられた呂布は、曹操を見上げて言ったと伝わる。「我を使えば、天下を取らせよう。」曹操は一瞬、沈黙した。その時、劉備が静かに諫めたという。「丁原と董卓を、お忘れか。」重い天秤は、そこで止まった。呂布はうなずき、「赤兎よ、走れ。お前はまだ自由だ」と呟いたと語り継がれる。

こうして、最強の矛は地に伏した。人々は今も彼を評する――豪勇においては天下無双、されど信においては孤独。だが私は、別の像も見る。虎牢で退いた背中、戟の枝を割って争いを止めた矢、家の灯を守ろうとした逡巡。そのすべては、ただの裏切り者だけが持ちえない、人間の温度である。

強さは、ときに孤独を連れてくる。だが孤独に呑まれるかどうかは、手綱を握る心次第だ。奉先――あなたの疾走は、風の中でほどけきらず、今も歴史という大地に蹄跡を残している。人中に呂布あり。その言葉が光るのは、あなたが最後まで“人”であったからだ。

「最強の武将」と謳われた呂布の生涯

■ 「最強の武将」と謳われた呂布の生涯

「最強の武将」と謳われた呂布の生涯

并州刺史の丁原(ていげん)に仕え、主簿(文官の長)となる。

武人ながら文官の職に就いていたのは異例。丁原からは大変気に入られ、厚遇されていた。

189年 董卓(とうたく) の誘いを受け、主君・丁原を殺害。その後、董卓の部下となる。

最初の主殺し。董卓は呂布の武勇を恐れており、赤兎馬と金銀財宝を与えて懐柔したと言われる。

190年 反董卓連合軍と戦う。虎牢関の戦いでは、劉備・関羽・張飛の三兄弟と戦い渡り合った(『三国志演義』)

「三英戦呂布」 は『演義』最大の見せ場の一つ。呂布の強さを際立たせるための創作エピソード。

192年 司徒・王允(おういん) の誘いを受け、義父・董卓を殺害。

二度目の主殺し。王允は「董卓は帝位を狙っている」と呂布を説得。呂布も董卓に些細なことで矛を投げつけられそうになるなど、関係が悪化していた。

192年 董卓残党の李傕(りかく)らに長安を奪還され敗走。各地を転々とする。

王允は殺され、呂布は天下を取る好機を失う。

195年 曹操の本拠地・兗州を奪おうと画策し、一時は曹操を窮地に追い込むが、最終的に敗れ、劉備を頼って徐州に身を寄せる。

陳宮(ちんきゅう)という有能な軍師を得て勢力を拡大するも、曹操の機略の前に敗北。

196年 劉備が袁術と戦っている隙に、劉備の本拠地・徐州を奪う。

劉備は呂布を厚くもてなしていたが、それを裏切って領地を強奪。これにより、劉備は呂布の部下となるという屈辱的な立場に立たされる。

198年 袁術の軍を破る(轅門射戟の逸話)

逸話:轅門射戟(えんもんしゃげき) 袁術の部将・紀霊と劉備の争いを調停するため、呂布は遠くにある戟(げき)の枝先を射抜くと宣言し、見事に命中させた。両軍はその神業に畏怖し、戦いをやめた。呂布の武勇と威光が頂点に達した瞬間であった。

198年 曹操と劉備の連合軍に攻められ、下邳城に籠城する。

陳宮の作戦を聞き入れず、妻の言葉に従って籠城策を取ったことが敗因の一つと言われる。

199年 部下の裏切りにより城は落ち、曹操に捕らえられる。呂布は曹操に「私を部下にしてくれれば、天下を取れるだろう」と降伏を申し出た。

199年2月7日 処刑される。

曹操は呂布の申し出に一瞬逡巡したが、側にいた劉備に「丁原と董卓のことを忘れましたか?」と諫められ、処刑を決断した。呂布は劉備を「最も信用できない男め!」と罵ったという。

呂布にまつわる主要なエピソード

■ 呂布にまつわる主要なエピソード

呂布にまつわる主要なエピソード

1. 三英戦呂布(さんえいせんりょふ)

概要: 『三国志演義』における創作の名場面。虎牢関で呂布が諸侯連合軍の武将を次々と打ち破る中、ついに劉備、関羽、張飛の三兄弟が同時に戦いを挑み、ついに呂布を退ける。

意味: 呂布の「天下無双」の強さを最大限に演出すると同時に、劉備・関羽・張飛の三兄弟の絆と実力を世に知らしめる場面として描かれる。

2. 轅門射戟(えんもんしゃげき)

概要: 上述の通り、呂布が戟の小枝を射抜いて袁術と劉備の戦いを調停した故事。

意味: 呂布が単なる粗暴な武将ではなく、自らの武威を政治的に利用しようとした(あるいはできた)稀有な瞬間を示す逸話。その武芸の精度の高さが窺える。

3. 三姓の家奴(さんせいのかのう)

概要: 張飛が呂布を罵った言葉。もともと丁原(姓は丁)の家臣だったのに、董卓(姓は董)に鞍替えし、さらに王允と組んで董卓を殺したことを批判した。

意味: 呂布の評価を決定づける「主君への忠義を欠く裏切り者」というイメージの根源。この信用できないという評価が、最後に曹操から見放される決定的な理由となった。

最後に

■ 最後に

最後に

呂布は中国史上でも類を見ないほどの武勇伝を持つ、まさに「戦闘の化身」のような人物でした。しかし、その圧倒的な強さとは裏腹に、政治的な判断力や人をまとめる器量に欠け、短慮で感情的な行動が目立ちました。数々の主君や同盟者への裏切りが災いし、最後は誰からも信用されず、孤立して滅びるという、強さと悲劇性が共存したキャラクターとして、後世まで語り継がれています。

古代の雑学を発信