異民族対策のエキスパート

■ 異民族対策のエキスパート

異民族対策のエキスパート

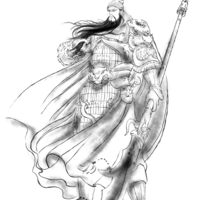

自らの武勇でもって、乱世でのし上がるきっかけをつかんだ董卓。

その後も、異民族との境界に近い并州(へいしゅう/注1)の刺史(しし/注2)など、主に辺境を治める役目を与えられました。朝廷は董卓を、異民族対策における有力な武将と見なしていたと考えられます。こうした環境の中で、董卓は辺境地域で異民族と戦うこと、100回以上におよんだといいます。

(注1)并州(へいしゅう)……山西省を中心とする一帯に存在した州。中国と、北方異民族の領域との境界線であり、しばしば衝突が起きた。

(注2)刺史(しし)……州の長官のこと。

董卓は「異民族対策のエキスパート」として、朝廷からも一目おかれる武将にのし上がりました。

ここまでは順調すぎるほど順調な、出世街道です。

しかし……こんな董卓にも挫折がおとずれます。中国全土をゆるがす大規模な宗教反乱「黄巾の乱」(こうきんのらん/注3)が起きたときのことです。

乱の勃発にあたり、董卓も乱の討伐に起用されました。しかし、ここまで順調に異民族の反乱をおさめてきた彼が、黄巾軍相手には敗北してしまったのです(184年)。

こうして董卓は、免官(免職)となってしまいました。

(注3)黄巾の乱(こうきんのらん)……184年、張角(ちょうかく)という教祖の率いる、「太平道」という宗教が起こした反乱。年内に鎮圧されたものの、後漢王朝が衰退するきっかけとなった。

董卓に代わって黄巾軍の討伐に当たったのは、皇甫嵩(こうほすう)という武将でした。彼は巧みな戦術で黄巾軍を打ち破り、乱の鎮圧において最大の功労者のひとりとなります。

この皇甫嵩は名将であるがゆえに、この先も董卓にとって「目の上のタンコブ」となります。

たしかな決断力 「勇将」董卓のスゴさ

■ たしかな決断力 「勇将」董卓のスゴさ

たしかな決断力 「勇将」董卓のスゴさ

もっとも董卓は、すぐに表舞台に返り咲きます。

黄巾の乱を機に、後漢王朝は大きくおとろえました。各地で治安が乱れ、辺境地域も不安な情勢になってきていたので、董卓のような実績・実力のある武将が必要とされたのです。

復活した董卓は、ここから多くのライバルと出会います。その主な4人をあげておきましょう。

韓遂(かんすい)……異民族とともに後漢王朝への反乱をくり返す、涼州の大物。

張温(ちょうおん)……大臣ポストを歴任した、朝廷の実力者。

皇甫嵩(こうほすう)……黄巾の乱の鎮圧でも活躍した、後漢王朝の名将。

孫堅(そんけん)……後に董卓軍相手に奮闘することとなる猛将。孫策・孫権の父。

韓遂は同じ涼州の武将ですが、反乱者である以上は打倒すべき敵です。

張温は董卓の上官(上司)として登場し、董卓は命令を受ける立場となります。

皇甫嵩は、先にも述べたように実力派の名将であり、董卓にとって目の上のタンコブとなります。

孫堅はこの時期にかぎり、董卓と同じく張温の指揮下に入ります。

黄巾の乱と同じ年(184年)、涼州の実力者である韓遂が、異民族(羌族)とともに反乱しました。

となれば、やはり異民族対策のエキスパートである董卓のチカラが求められ、翌185年には韓遂の討伐に起用されたのです。

このとき董卓の上官として、朝廷の実力者である張温が、討伐軍の総司令官をつとめることになりました。さらに張温の指揮下には孫堅もいました。後にはげしく敵対する董卓と孫堅が、このときは同じ陣営にいたというのも興味深いですね。

こうして張温率いる朝廷軍は、反乱軍の討伐に乗り出したのですが……地の利がある韓遂の軍はなかなか手ごわく、朝廷軍は不利な状況におちいります。

しかし―――戦争では、得てして意外なことが起きるものです。

ある夜、空に流星が流れ、反乱軍の陣営を照らしました。これを見た韓遂たちは「不吉だ!」と感じ……なんと有利な戦局にもかかわらず、軍を引き上げてしまったのです(昔の人は星の動きで未来を占ったりしていたので、こんなことも起きたのですね)。

董卓は、敵が撤退していくという情報を、すばやくつかみました。

「今こそ追撃すべし!」

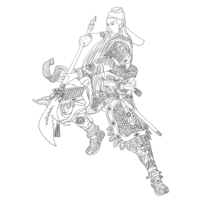

逆転勝ちの大きなチャンスを見出した董卓は、すぐに韓遂の後を追い、敵軍を散々に打ち破ったのです。数千人もの反乱者を討ち取ったといいますから、文句なしの大勝利でした。

こういうところに、武将・董卓のすぐれた資質を見ることができます。

合戦というのは、チャンスがきたらすぐにモノにしないと勝てません。すばやく決断・実行しなければ、チャンスを逃してしまうからです。董卓にはそれを実行できるだけの、武将としての力量がありました。

ピンチを回避 したたかな「知将」董卓

■ ピンチを回避 したたかな「知将」董卓

ピンチを回避 したたかな「知将」董卓

反乱軍に打撃を与えたいまこそ、涼州を平定するチャンスです。

ここで、総司令官の張温は、軍を二手に分けようと考えました。

韓遂の追撃は別の部隊にまかせ、董卓には別働隊で羌族(異民族)を叩けというのです。

董卓はその育ちから、涼州の現状も、羌族の強さも、よく理解していました。

軍を二手に分けるより、まずは全軍を集中して韓遂を叩くべきだ―――そう考えた董卓は、張温に進言します。しかし意見が取り入れられることはありませんでした。

こうして董卓は別働隊を率いて、羌族への攻撃に乗り出しました。

しかし案の定、羌族に包囲されてしまい、兵糧(食料)も無くなってしまいます。

このままでは飢え死にしてしまう。しかし戦おうにも、周囲を取り囲まれている……こんな絶体絶命の状況で、董卓はまた知恵をしぼりました。

董卓はまず、近くの川に堰(せき)を作って水をせき止めます。これを見ていた羌族は「ああ、魚を捕って食べる気なのだな」と思ったのですが……まさにこれが董卓のねらいでした。

董卓は魚を捕ると見せかけて、堰の下から川を渡って移動したのです(水をせき止めているので、簡単に渡れますよね)。

あわてたのは羌族の側です。

「なんだアイツら、川をせき止めて魚でも捕るのかと思ったら、そのまま逃げやがったぞ」

こう気づいた彼らは、急いで董卓の軍を追撃します。

しかし董卓もさるもの、自分たちが渡ったあと、川の堰を切って、せき止めていた水を一気に流してしまいます。こうなると羌族も川にはばまれ、追いかけることができませんでした。

このようにして、董卓は知恵(アイデア)をしぼり、地の利(近くの川)を生かし、敵を上手くあざむくことで、絶体絶命のピンチを乗り切ったのです。

董卓とくれば、とんでもない野蛮人をイメージする人も多いでしょうが、そこは一度は天下を取った男。ただ乱暴なだけではありません。

彼の実像をみてみると、決断力に富む「勇将」の素顔、したたかな「知将」の素顔が浮かび上がってきます。

結局、董卓が予見したとおり、張温の涼州平定は上手くいかず、張温らの軍勢は多大な被害を受けました。しかし董卓の軍だけは上手く危機を乗り切り、大きな損害を受けずに済みました。こうして董卓の武将としての勇名は、いよいよ高まったのです。