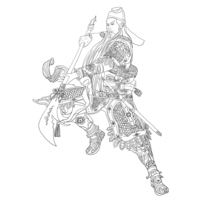

民衆を支える陸遜

■ 民衆を支える陸遜

民衆を支える陸遜

陸遜は中郎将の武将が自領地で徴兵したいと申し入れてきましたが、その領地は民心が安定しておらず、反対の姿勢を示しました。しかし、この武将が強く主張したのを受けて、仕方なく認めると、当初の懸念通り反乱が起き、当武将は殺害されてしまいます。

この領地周辺では反乱が相次ぐこととなり、盗賊などが増えて治安が悪化していきます。事態を重く受け止めた陸遜は、自ら反乱軍討伐の指揮を執るべく出陣します。魏や蜀の主力と戦ってきた陸遜の実力は反乱軍を軽く凌駕し、瞬く間に鎮圧していきました。

このとき陸遜は反乱軍を一様に処罰せず、投降してきた8千人を徴兵することにしています。結果として徴兵を行ったことになり、しかも軍規を厳しくして反乱軍を鎮圧したことで民心を安定させることに成功しています。

また、陸遜は首都の建業にいる孫権から、新しい経済政策について意見を述べている人物がいることを相談され、まずは国家の基本たる民衆の安定を最優先にし、財政を豊かにすることから始めるべきと答えています。陸遜はいかなるときも民衆を第一に考えており、多くの将兵や民衆から支持されていきました。

後継者争いに巻き込まれる

■ 後継者争いに巻き込まれる

後継者争いに巻き込まれる

孫権は帝位になると、呉の地盤は盤石になると思われていました。しかし、後継者ともいわれた長男の孫登や次男の孫慮が亡くなり、孫権は深い悲しみに暮れることとなってしまいます。とはいえ、次の皇太子を立てないといけないので、三男の孫和が後継者となりました。

一方で陸遜は、長きにわたって丞相を続けて呉の治政を担当していた顧雍が244年に死去したことを受け、丞相を継ぐ形となりました。孫権からの信任も厚く、周囲からも反対の意見がでることはなかったといいます。陸遜は軍事と行政の両方を最高権力として発揮できるようになりましたが、依然として荊州方面に赴任していたので、首都である建業は留守になっていました。

このことから、建業にいる孫権を諌めるものがだれもいないという状況になっていきます。

後継者が対立し、事態の収束に動く

■ 後継者が対立し、事態の収束に動く

後継者が対立し、事態の収束に動く

陸遜が荊州で魏や蜀をけん制しているころ、首都では孫権が三男の孫和よりも四男の孫覇を寵愛するようになっていきます。孫覇は宮中でも孫和と同様の扱いを受けるようになり、家臣から不安や不満の声が相次ぐようになっていきました。

孫権は孫覇のために宮殿を用意し、孫和と分けて別々にするように仕向けました。彼らの家臣たちは交流もなく、別勢力となって互いにけん制し、宮中は二分化されていくことになります。

各地の豪族も互いの支持を明確にし、呉が分裂の危機に直面していくことになりました。陸遜の甥には孫和に仕えているものがおり、孫和は部下の叔父にあたる陸遜ならばこの窮地を脱出することができるかもしれないと考えていました。さらに、当時首都には陸遜の後に大都督となった全琮がおり、陸遜とも何度も共闘している間柄でした。呉の宿将となっていた全琮も最初は後継者争いに霹靂し、陸遜に手紙を送って対策を考えていましたが、妻や次男が孫覇派を明確にしており、特に次男は孫覇の部下として宮中にいました。

この一連を知った陸遜は大都督自らが後継者争いに火種を付けていると疑問を抱き、次男の行動を擁護することはできないとして批判の手紙をおくるようになります。これを知った全琮父子は陸遜と対立するようになりました。陸遜はすぐさま孫権に手紙を送るようにし、事態の収束へ向けて動きました。

孫権に疎まれて甥が捕まり、失意のもと急死

■ 孫権に疎まれて甥が捕まり、失意のもと急死

孫権に疎まれて甥が捕まり、失意のもと急死

しかし、すでに孫覇を気持ちが傾いていた孫権は、孫和廃立の声が強くなるにつれ、孫和を遠ざけるようになります。陸遜は嫡子と庶子の区別は明確にしておき、孫和を支持するようになります。陸遜は何度も孫権に上奏し、ついには建業にまで出向いて孫権を説得しようと考えました。この行動に孫権は陸遜を敬遠するようになり、逆に問責の使者を送るようになります。

孫権は孫和を廃立しようと計画し、陸遜の甥を投獄してしまいます。陸遜だけはこれまでの功績が大き過ぎるために罪には問われませんでした。しかし、陸遜は宮中の乱れざまが半端ではないことを知り、孫権からも信任が薄れていることを実感して失意となり、病を発症して急死してしまいます。

次男の陸抗が無念を晴らす

■ 次男の陸抗が無念を晴らす

次男の陸抗が無念を晴らす

陸遜には長男がいましたが、すでに亡くなり、後継者となったのがまだ20歳で次男の陸抗でした。陸抗は聡明で、陸遜の兵5000人をまとめ、荊州に居を構えました。陸遜の埋葬のために宮廷に赴いたとき、孫権はまだ疑惑をもったままで、陸抗に対して父の20ある罪状を問いただしましたが、陸抗は臆することなく堂々と意見を述べて孫権の誤解を晴らしました。

孫権は陸遜の功績を思い起こし、陸抗の姿を見て深い後悔を感じたといいます。孫権は以後孫和と孫覇を両方処断し、末子の孫亮を後継者におくようになりました。このことで両方に付いていた家臣たちも処罰されることとなり、呉の国力や人材は大きく衰退していくことになります。

しかし、陸抗は孫権の信任を得て、孫堅亡き後は各皇帝に仕えて戦地で活躍するようになり、父の汚名を晴らして呉の大将軍として名を残していきます。折しも父の陸遜に似た大活躍をし、陸抗が存命の間は魏や晋に侵攻されることはありませんでした。呉が滅亡したのは陸抗が死んでから5年が過ぎたときになりました。

稀代の名将として扱われる

■ 稀代の名将として扱われる

稀代の名将として扱われる

正史の三国志によると、君主以外で一人の列伝が一巻に収まっているのは諸葛亮と陸遜のみとなっています。三国志の主人公的な扱いとなっている諸葛亮はともかく、魏の張遼、蜀の関羽や張飛、呉の周瑜といった歴々の名将たちを退けているということは、それだけ陸遜の功績が大きかったことが物語っています。しかし、三国志をあまり知らない人からすれば、三国志演義のゲームや映画の影響で、呉の最強武将といえば、悲劇的な死を遂げて容姿端麗という周瑜が一押しとなっていることがほとんどであり、陸遜は三国志好きでもないとあまり認知度は高くありません。

それでも三国志では有能な家臣として扱われ、民衆に慕われ、国家の為に尽くした功臣として祀られており、唐の時代に選出された六十四将に子の陸抗とともに選ばれています。他では、蜀は関羽と張飛、呉からは周瑜と呂蒙も選ばれており、陸遜の将としての素晴らしさがうかがえます。