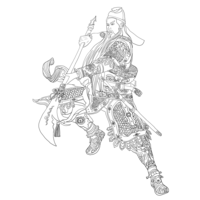

若い頃から軍略に長けた孫堅

■ 若い頃から軍略に長けた孫堅

若い頃から軍略に長けた孫堅

孫堅が最初に名を馳せたのがまだ17歳の頃、たまたま立ち寄った県で、海賊たちが蛮行を繰り広げている光景を目の当たりにしたことがきっかといわれています。孫堅は海賊を懲らしめようと考え、自身が見晴らしの良い場所を陣取り、旗を持って一軍を指揮しているかのような素振りを見せました。

官軍の奇襲かと思った海賊たちは競って逃げてしまい、孫堅は全くの無傷で功を奏しました。戦の達人である戦術家ならばともかく、まだ20歳にも満たない少年が考え出したことを受けて、孫堅の名は瞬く間に広がっていきました。孫堅は噂を聞いた役所から仕えるように言われ、軍に所属するようになっていきます。

順調に出世していった孫堅は、軍事をまとめる職に就き、軍を率いて反乱軍を鎮圧するようになっていきます。もともと力もあり、威圧感のある孫堅は反乱軍をものともせず、功績を挙げていくようになります。さらに名声を挙げた孫堅は県令に仕えるようになり、より大きな軍を率いて反乱軍の鎮圧に繰り出していきました。

黄巾の乱と董卓への不満

■ 黄巾の乱と董卓への不満

黄巾の乱と董卓への不満

中央の政治が混迷を極めるようになると、太平道の張角により大規模な民衆反乱の黄巾の乱が勃発するようになります。孫堅はただちに乱の鎮圧に乗り出し、官軍の指揮下に入りました。

孫堅はゲームなどであるような君主の立場にあらず、あくまでも都からの指揮官の元に所属していました。それでも孫堅は先陣を切り、各地の戦いに赴くようになると、その名が全国に広がるようになっていきます。あたかもゲームの三国志に位置する孫堅の存在のようになっていきました。

大陸全土に広がっていった黄巾の乱は、各地で官軍と激戦を繰り広げていきました。涼州では将軍の董卓が豪族の韓遂が起こした反乱に手を焼き、宮中に使える張温が大将として指揮を執ることになったので、今度はその討伐軍に孫堅は従軍しています。ここで孫堅は後に戦うことになる董卓と相対することになりました。

董卓は涼州での実力者でもあり、横暴な態度で軍をまとめていました。しかし、軍規違反が多く、董卓と反りが合わなかった孫堅は、董卓を処罰するように進言しています。大将の張温は董卓の力を恐れており、涼州では実力者である董卓を処罰することは、自身の身に危険が及ぶことから、孫堅を遠ざけていきます。

董卓も自身を処罰するような動きを見せていた孫堅に恨みを抱き、両者の印象は最悪のものとなってしまいました。

一方韓遂らの反乱軍は、官軍が援軍にきたことを受けて解散し、降伏しています。孫堅はさらに出世し、今度は荊州南部の反乱軍を鎮圧するように命じられ、長沙の太守として赴きます。

呉の基盤を作る

■ 呉の基盤を作る

呉の基盤を作る

拠点を構えるようになった孫堅は、これまでの経験を活かして反乱軍を力だけでなく、計略を用いて攻略していきます。孫堅は後の孫権の基盤ともいえる零陵や桂陽の二郡にも進出し、反乱をまとめて制しました。この地盤を得たことで、有能な将兵も手に入れ、孫策や孫権が君主となったときに、味方になる勢力が増えていくことになります。

孫堅が動かす将兵たちは、戦の経験を十分に積み、人材も豊富になっていきます。このことを受けて、長沙太守としての孫堅は軍閥を率いる一大勢力にまで登りつめていくことになりました。

この孫堅の活躍に恩恵を受けた各豪族や軍人たちは、後の孫策や孫権を支えていく基盤となっていきます。

董卓との戦い

■ 董卓との戦い

董卓との戦い

孫堅が長沙で活躍する頃、中央の洛陽では十常侍ら宦官の腐敗した政治を正そうと挙兵した何進が暗殺され、袁紹や袁術らが報復として宦官を粛清する事変が起きていました。その混乱の際に董卓が若い小帝を保護し、実権を握ろうと暗躍していました。

董卓は実力者で邪魔な丁原に対して呂布を使って暗殺し、先の反乱軍で救援にきていた張温を殺害するなど、自身の基盤を着実に固めていきました。また、小帝を廃して弟の献帝を立てるなど、横暴な振る舞いを行い、自分に反抗する勢力は虐殺をするなど、宮中は恐怖におののいていきました。

名門の家柄とある袁紹や袁術が中心となり、董卓を討伐するべく連合軍が結成され、孫堅も参戦しました。この戦いに参戦したのは、先の涼州での出来事が少なからずとも影響したといえます。

孫堅は長沙から北上することになりますが、一太守の存在でしかあらず、上官にあたる荊州の刺史へと赴きます。この刺史は日ごろから孫堅を駒として扱い、自身の保身の為に活動していることから、孫堅はいずれ自身や子孫の邪魔になるだろうと考えて殺害しています。また、南陽郡太守も今後の禍になると考えて殺害していきます。道中で自身の敵に回りそうな勢力を退けたことから、孫堅の地盤はさらに安泰となっていきました。

烏合の衆の中、唯一董卓軍を撃破していく

■ 烏合の衆の中、唯一董卓軍を撃破していく

烏合の衆の中、唯一董卓軍を撃破していく

孫堅は袁術に謁見し、その配下として今後活動していくことになりました。一方連合軍は、強大な軍力を誇る董卓とまともに激突することは避けており、戦闘が起こったのは孫堅や自前の兵力を持参した曹操の一軍のみといえました。ほとんどの連合軍は戦わずして戦況を見守り、他力本願の姿勢を崩していませんでした。

そんな中、董卓軍の精鋭ともいえる徐栄が率いた軍に曹操や孫堅が敗れてしまいます。曹操は戦列を離れ、孫堅は袁術のサポートを受けて、再戦を挑み、見事撃退します。孫堅は董卓配下で呂布と並んで英雄視されていた華雄も討ち取り、董卓を恐れさせていきました。

頼みの呂布も他の将軍たちと仲たがいをしてわざと敗走する始末でもあり、董卓は孫堅に対し金品や地位の確約などで懐柔を図ろうと考えます。しかし、そのような姿勢がさらに孫堅の怒りを煽ることとなり、懐柔どころか和睦もままならないようになってしまいます。

董卓は孫堅から逃げるように遷都を決意し、洛陽の街を軒並み焼き払って長安へと逃れました。このとき、献帝も一緒に逃れられてしまい、連合軍の意義が失われつつありました。董卓は先代王たちの陵墓を荒らすなど、略奪を行っていましたが、元は宮中にも仕えていた孫堅は陵墓を修復しています。その後、孫堅は袁術の下へと帰参していきました。

劉表軍と対決して戦死

■ 劉表軍と対決して戦死

劉表軍と対決して戦死

袁術は力のある孫堅を敵に回そうとせず、豫州刺史として上奏し、別の刺史を派遣していた袁紹と敵対するようになります。袁術側に立っていた孫堅は、袁紹と対立していくこととなります。孫堅は袁術の軍勢を借り、袁紹が派遣した兵を敗走させて豫洲を守り抜きました。

袁術と袁紹の二大勢力が決裂し、袁紹は荊州の襄陽を支配していた劉表と同盟を結びます。一方の袁術は袁紹と冀州で対立していた公孫サンと手を結びました。両者の激突は避けられないところとなり、その影響は孫堅にも及びました。

袁術は荊州に進出し、孫堅に襄陽の劉表軍を攻めさせています。元より襄陽は自軍の隣ともあって、孫堅は兵を繰り出していきます。劉表は黄祖に出陣させて戦いますが、孫堅の力が一枚上といえました。孫堅はあっという間に襄陽を包囲しますが、黄祖は夜中に紛れて脱出しました。しかし、孫堅はこれを読んでおり、すかさず自らが先頭となって迎撃します。

このとき、黄祖軍の苦し紛れに放たれた矢が孫堅に命中し、孫堅は戦死してしまいます。指揮官を失った孫堅軍は退却し、戦いは劉表軍の勝利となりました。

孫堅は37歳という若さで亡くなりますが、その志は袁術の下で庇護されていた孫策や孫権に受け継がれていくようになっていきます。