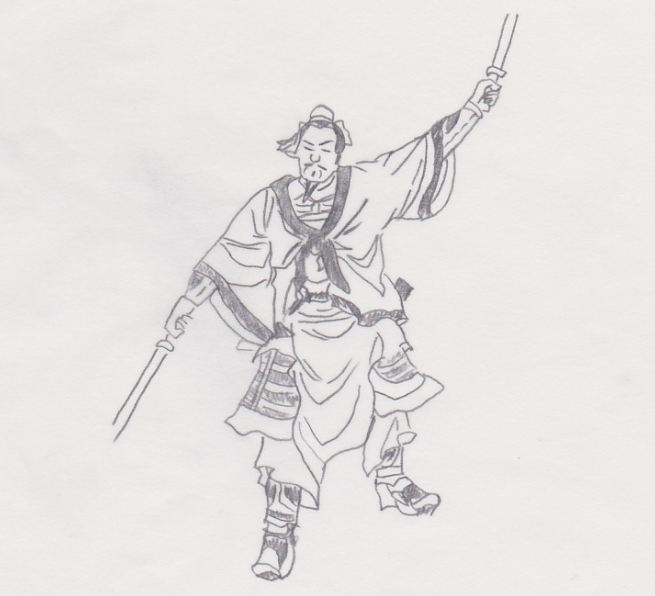

関羽雲長

■ 関羽雲長

関羽雲長

美髯公

■ 美髯公

美髯公

関羽のトレードマークになっている長いお髭は、関羽自身を指すあだ名になりました。関羽の髭は長さ2尺(約60cm)、頬にも顎にも豊かでツヤツヤでサラサラな髭が生えていたそうです。

当時の美女の条件である「黒くてツヤツヤの髪の毛」が顎に生えているみたいな美しい髭だったので、周りの人々から「美髯公」と呼ばれるようになりました。

諸葛亮は「髭殿」と呼んでいた

■ 諸葛亮は「髭殿」と呼んでいた

諸葛亮は「髭殿」と呼んでいた

諸葛亮は関羽のことを親しみを込めて「髭殿」と呼ばれていたようです。それを裏付けるエピソードにこんなものがあります。

劉備が馬超を配下として傘下に加えたばかりの頃、劉備は馬超を厚遇してその様子を関羽は面白く思っていませんでした。それなのに馬超は劉備のことを「玄徳、玄徳~」と呼んで調子に乗って主君を字で読んでいたことに腹を立てついに直談判するに至ります。その際、事前に新参者の馬超の勤務態度や人柄について諸葛亮に手紙で問い合わせをしていました。その返事として諸葛亮から返ってきた手紙にはこのように書いていました。

「馬超は優れた武将で、張飛様とは互角の方ですが、髭殿(関羽のこと)には及びますまい」

この返事に関羽は大変気をよくして周囲の部下たちに見せて回り自慢したそうです。

劉備(玄徳)

■ 劉備(玄徳)

劉備(玄徳)

大耳児

■ 大耳児

大耳児

三国志演義で劉備(玄徳)が初登場する際「身の丈は七尺五寸、両耳は肩まで垂れ、両手は膝の下まで届き、目は自分の耳を見ることができ、顔は冠の玉のように白く、唇は紅をさしたようだ」と紹介されています。

明代の人相術(観相学)の書物によれば、そのような耳を「垂肩耳」と言うそうです。観音様などの仏像の耳を想像してみてください。耳たぶが大きくブラーンと垂れ下がっていますよね?

仏像の耳も意図的に垂肩耳にしているそうです。さて、垂肩耳をもつ者の相は「天下一人の大貴の相」と言われており、肩まで届く耳はいわゆる天子の相だとされています。また、膝の下まである長い手も冠の玉のような顔も同じく天子の相とされています。

以上のように劉備(玄徳)は大きな耳をしていたので、周りからは「大耳児」と呼ばれたそうです。

劉備(玄徳)と曹操の連合軍に敗れ、曹操の前に引き出された呂布が「自分を配下にしないか」と曹操に売り込んだところ、悩む曹操に対して「呂布は信用なりません。先に義理の父を2人も自分の手で殺めました。きっと将軍に仕えても同じことを繰り返すでしょう」と劉備(玄徳)が制止して呂布の処刑が決定されました。そのとき呂布が劉備(玄徳)に吐いた捨てゼリフが「大耳児、陣門に戟を立てたときのことを忘れたのかっ!?」と恩着せがましく言われているので、このあだ名は広く知られていたことでしょう。

潞涿君

■ 潞涿君

潞涿君

漫画やゲームに出てくる劉備をイメージすると、顎や鼻の下あたりに綺麗に整えられた髭を蓄えている人物が浮かびます。正史である陳寿が記した「蜀志」の「周羣伝」によれば、失言をして劉備(玄徳)を怒らせ処刑されてしまう張裕が「潞涿君(髭の薄い人)」と呼んだとされています。

しかもこのあだ名をつけられたのが、劉備(玄徳)が劉璋を馬鹿にしたときのお返しに言われたことだったので、そのあらましを書きましょう。

劉備(玄徳)が劉璋と会見したとき、張裕は劉璋の従事として仕えていました。劉璋の髭がボーボーだったので、劉備(玄徳)がそれをいじろうと「私が昔涿県に住んでた時なんですけど、毛さんって苗字の人が特に多くて、東西南北みな毛さんの家だったんですよ。だから涿県の県令は”毛姓の諸家が涿を取り囲んで住んでる”なんて言っておりましてね…」と言うと、主人を馬鹿にされて気分を害した張裕が、

「昔、潞の長から、涿県令に昇進した者がいたんですけど、その県令はすぐに辞職して実家に帰ってしまったので、ある人が彼に手紙を書こうとしたときに、宛名に潞の長と書けば涿県令であった事実を無視することになるし、涿県令と記せば潞の長であった事実を無視することになる。そこで”潞涿君”って書いたらしいです。」と言ってお返しをしました。

簡単に言うと劉備(玄徳)が遠回しに「髭がボーボーだね」といじったのを張裕は「あなたは髭が薄いね」と遠回しに言ってお返ししたということです。

いじられていた劉璋は意味が分かっていなかったそうですが…劉備(玄徳)と張路は遠回しに応酬していたわけです。

劉皇叔(りゅうこうしゅく)/皇叔(こうしゅく)

■ 劉皇叔(りゅうこうしゅく)/皇叔(こうしゅく)

劉皇叔(りゅうこうしゅく)/皇叔(こうしゅく)

劉備(玄徳)が曹操に頼み込んで献帝にお目通りをしたとき、自己紹介でこんなことがありました。

劉備 「私は中山靖王劉勝が末裔、姓を劉、名を備、字を玄徳と申します。陛下も私も同じ劉姓。

私は陛下をお支えし、漢王室復興に尽力いたします。」

献帝 「中山靖王の末裔ということなら私の親戚ではないのか?尚書令すぐに系図を持って参り、

縁者を調べよ」

劉備 「私はそこまでするのほどのたいそうな身分ではありませんよ」

献帝 「よいからよいから、尚書令早く聞かせよ」

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~中略~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

献帝 「なんと!?劉備は私の叔父上にあたる者ではないか!?」

劉備 「遠縁にあたるので、そこまで言わなくても…」

献帝 「いや、これからはそなたを叔父上を呼ばせてもらう。よいか、皆の者。これからは、劉備で

はなく”皇叔”と呼ぶのだ。皇帝の叔父だぞ。叔父上に対する非礼は朕が許さぬ」

このように、献帝が劉備のことを叔父と認めたので、朝廷の役人や官軍の将軍たちは劉備(玄徳)のことを皇叔または、劉皇叔と呼ぶことになりました。

張飛益(翼)徳

■ 張飛益(翼)徳

張飛益(翼)徳

燕人

■ 燕人

燕人

張飛の出身地である涿県は春秋戦国時代の戦国の七雄「秦・楚・斉・燕・韓・魏・趙」の内のひとつ、燕国に属していました。そのため、張飛は一騎討ちする際の名乗りで「燕人張飛!!」と好んで名乗っていたので、当時燕人と言えば張飛という認識になりました。

しかしながらこれは美髯公、大耳児/劉皇叔というあだ名がついている関羽や劉備(玄徳)に対しての「兄者たちばっかりズルいよ~、オレも通り名で呼ばれたい」という対抗心が見え隠れしているので、すこし哀れに思います。

その1のまとめ

■ その1のまとめ

その1のまとめ

この時代のあだ名は親しみを込めて仲良しアピールをするという趣旨ではなく、「強いぞ~・怖いぞ~」という意識を植え付けるためにあだ名を広めたそうです。また、劉備(玄徳)に至っては「高貴な身分である、皇帝の叔父である」といった周りとの違いを示す目的もあったようですから今でいうシャネルやエルメスなどのブランドと同じような効果があったのではないかと思います。