現在では髪型がほぼ自由ですが、三国志の時代を生きていた女性たちは未既婚や身分によって髪を結ったり結ってはいけなかったりと少々面倒なしきたりを守ってヘアスタイルを決めていました。

当時は、未既婚を見分けるには指輪ではなく髪型や服装で識別されていたようです。そのひとつの髪形について、未既・既婚別、身分別に紹介します。

未婚女性の髪型

■ 未婚女性の髪型

未婚女性の髪型

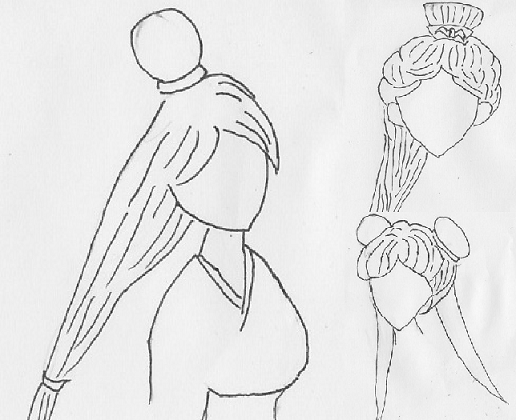

若い女性は、髪の毛を垂らすか簡単に結ったスタイルで未婚であることを表していました。

15歳の誕生日を迎えるまでは、髪を結うときは「三つ編み」と決まっており、15歳の誕生日に髪結い式である「笄礼(けいれい)」を行って成人式としました。

ちなみに男性の場合は、元服として「加冠の儀」で始めて冠を被り、成人式を迎えました。

「笄礼(けいれい)」では、洗髪し、二つ編みにより合わせて笄(こうがい)と呼ばれるかんざしで

髪を留めおさえました。「笄礼(けいれい)」を終えた女性は成人として認められ、結婚できるようになります。

ツヤツヤとした長い黒髪は「健康の証」であり、魅力的であるとされていました。そのため、当時の若い女性たちは髪を切ることをしませんでした。そして、髪の光沢と長さをアピールするためにも編んだ髪がセクシーに見えるように髪型を工夫していました。

この当時流行していた髪型の一例としては、後ろ髪を緩くまとめて低めのポニーテールにし、両サイドの髪を顔に沿って垂らす。前髪は後ろ髪とともに縛るか分けるようにしておでこを出すスタイルでした。

また、この当時は「左右対称」であることが美しいと言われていたので前髪の分け目も真ん中に作っていたそうです。

ほかにも、一部の髪を二つ編みにして残りの髪を垂らす。頭の後ろでお団子を作り余った髪を垂らすというスタイルもあります。

既婚者の髪型

■ 既婚者の髪型

既婚者の髪型

三国志の時代の女性は結婚すると、「たしなみ」と「実用性」が重要視されました。

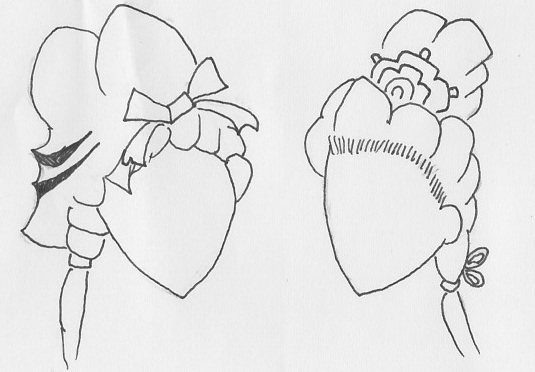

若いうちは、髪を垂らして美しさや艶やかさ(セクシーさ)をアピールする必要がありましたが、子供たちの世話や家事をこなすようになると長髪がうるさくなることでしょう。既婚女性は髪を編みこんだり縛り上げるなどして実用的な髪型にしていました。

しかし、ただ編みこんだりまとめるだけでは「たしなみ」がないので、手の込んだ編みこみやお団子をつくって髪飾りで装飾するといったこともしていました。

最も簡単なものはうなじで髪を結うスタイルです。身体の前に垂れ下がることもなく、スピーディーにヘアセットができるので広い身分の女性たちに使われていました。

ほかには、髪を櫛で集め、頭頂部付近に高いポニーテールにしてから、大きな団子を額の上部、頭の中央にふんわりと作るスタイルがあります。

趣向を凝らした既婚女性の髪型

■ 趣向を凝らした既婚女性の髪型

趣向を凝らした既婚女性の髪型

現在ではヘアムースやヘアワックス、スタイリングスプレー、ヘアジェルなどの整髪料やヘアアイロンなどで巻き髪を作るのがかんたんにできますが当然三国志時代にそんな便利なものはありません。

しかし、当時の女性たちも髪を固めたり一時期流行した「盛り髪」をセットしていました。

さてさて、どんな手段でそのようなヘアセットをしていたのでしょうか。

古代版「盛り髪」

■ 古代版「盛り髪」

古代版「盛り髪」

まず、前髪を後ろ髪と一緒に縛ります。次に両サイドの髪を巻いていき縛った後ろ髪とかんざしを挿して固定します。そのあと、後ろ髪を頭頂部付近まで巻き上げて大きなお団子作ってまとめます。最後に巻いた髪に髪飾りで装飾して完成。

装飾に用いられた髪飾りの種類はかんざし、ピン止め、生花、つけ髪です。

そこまでするか!?古代の整髪

■ そこまでするか!?古代の整髪

そこまでするか!?古代の整髪

ヘアワックスやスタイリングスプレーが三国志時代に存在しなかったことは、先ほど記載しました。

しかしながら、長い髪を活かして動きのある髪型を作ったり、形を崩さないように髪を固めることもしていました。

髪を固める際は、樹液を多く含んだ木片を水に漬けこんでドロドロした粘り気のある液体を作り、それを使って形を整えました。いわゆる天然素材100%のヘアワックスです。

髪に動きや造形したいときには針金を使いました。針金で整えたい形を作りそれに髪を巻きつけたり例の天然素材100%ワックスで固めてまるでアートのような髪型にしていました。

しかしながら、樹液で作った整髪料と針金を使うのは髪にもよくなさそうだし針金を使ってまで斬新な形を作る努力には感服します。

正直なところ、髪がガビガビになったり松脂のようなにおいがしたのではないかと思いますが、それらを我慢してまで見た目に気を遣う女性たちのことをカッコイイと思います。

出仕や奉公をする女性

■ 出仕や奉公をする女性

出仕や奉公をする女性

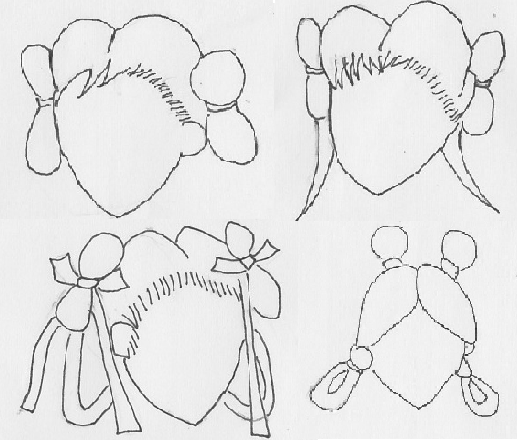

宮廷や身分の高い官吏、裕福な商人たちに仕えて仕事や雑用を行う女性たちを女中や下女と言います。お茶くみや炊事洗濯などをが主な仕事です。宮廷の仕女であれば、主人になる女官とそれに仕える女中という階層があるため、由緒ある家に仕えるので無造作な髪型にできないし、かといって主人や上司よりも華美にすることもできない。

このような難しい立場に立たされることを余儀なくされました。そのため、華美でもないがいちおう手が込んであり、なおかつ実用的な髪型が選ばれました。

まるで日本神話に出てきそうな髪型

■ まるで日本神話に出てきそうな髪型

まるで日本神話に出てきそうな髪型

みなさんは漫画や絵本になった「古事記」、「日本書記」を読んだことがありますか?

想像してみてください。髪をまとめて紐で結い、顔の両脇に海苔巻きがくっついているような髪型を目にしたことはありませんか?

宮廷や商人の家に仕える女性たちも同じ髪型をしていたそうです。

この髪型の作り方は、左右均等に髪を分けたあと二つの三つ編みをつくります。三つ編みにした髪を8の字によじってまとめ、真ん中をリボンで固定すると完成。

まとめた髪は両耳の後ろや顔の両脇にピン止めのようなもので固定していたようです。

そのほかにも、頭の上に小さなお団子をつくり余った髪を三つ編みにし輪っかを作ったり、垂らした髪をお団子に差し込むようにして編みこみをしなくても髪が垂れ下がらないようにしていました。

芸妓(げいき:踊り子)の髪型

■ 芸妓(げいき:踊り子)の髪型

芸妓(げいき:踊り子)の髪型

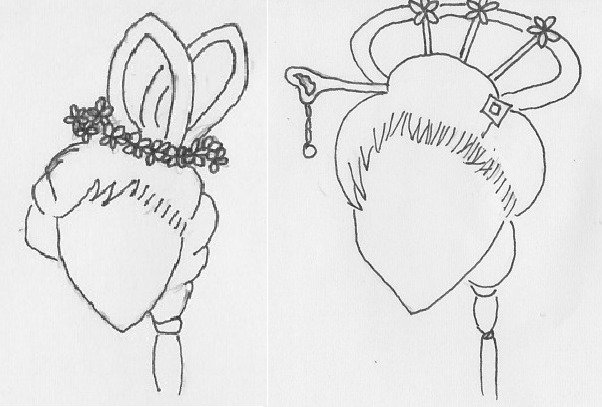

古代の中国で芸妓は宮廷の酒宴や儀式に欠かせない花形の職業でした。

綺麗な衣装を身にまとって優雅に舞う。しかし、髪を振り乱して踊ることは好ましくなく、踊っている最中に髪が目に入ってしまうとうまく踊れないので芸妓の髪はきちんと一箇所にまとめられていました。

比較的簡単なのが頭に二つの輪をつくるスタイルです。まず、後頭部の高い位置にポニーテールを作り、二つに分けてそれぞれを輪にする。

髪の先端はポニーテールの芯の部分に差し込み、ヘアピンで輪を固定する。必要ならば紐で補強します。サイズや結う位置を変えたり、髪飾りをふんだんに使って装飾されました。玉でできたかんざし、翡翠のくし、金属製の繊細な飾りは古代では人気のあるものでした。

特に歩揺(ほよう)と呼ばれるかんざしは先端の金属細工に細かいチェーンや玉のビーズを紡いだ飾りが房のようについており、歩けば”プラプラ”揺れる可愛い髪飾りが流行しました。

まとめ

■ まとめ

まとめ

身分の違いはありますが、共通していることは長い髪が必要であることです。

儒教では、髪は親から譲り受ける最大限に尊重するものだと説いています。男女ともに髪を切ることは親孝行を破ることとみなされ、気分転換や暑いからという理由で切ってはいけないものでした。髪を恋人への約束の証として渡すこともあったし、戦争に行く前に家族に渡すこともありました。

また、出家するときに髪を剃り俗を捨てさせました。整髪していない者は不遜な輩とされたため、罰の一環として、囚人や犯罪者は髪を切られ、自然に髪が伸びるようにされました。

長い髪をどうしようかお悩みの方。

バッサリと切ってしまう前に古代中国女性のような長い髪を活かして艶やかに魅せる髪型に挑戦してみるのはいかがでしょうか?