京劇とは

■ 京劇とは

京劇とは

清代に北京を中心に発展した中国の伝統的な演劇です。京劇にも複数の劇団と流派が存在し、北京と上海が二大流派となっています。

京劇の「京」は都である「北京」の「京」から来たもので、「都の演劇」ということを意味しています。日本でいうと歌舞伎と同じような伝統芸能ということです。しかしながら、こちらの記事を読んでみて「京劇なんて中国語だから鑑賞してもわからないよ」と思う方はいらっしゃいませんか?

中国語をマスターしていなくても楽しめるようにお約束なことやこの化粧や装いは誰というような役の特徴を書いていきます。

京劇と歌舞伎の違い

■ 京劇と歌舞伎の違い

京劇と歌舞伎の違い

国が違うということはもちもんですが、役者が「見栄」切る、役者がゴテゴテに化粧をする。観客からの拍手や喝采が劇中に送られる。お芝居の内容が義理人情を描いたドラマが多い。自国の有名な古典を題材にしているなどなど…共通している部分は多くあります。

さて、それでは具体的に違っていることはなんでしょうか?

英語では「ペキン・オペラ」

■ 英語では「ペキン・オペラ」

英語では「ペキン・オペラ」

見出しの通り、京劇は英語では「ペキン・オペラ」と言います。つまり、京劇は戯曲ということです。歌舞伎役者は見栄もきるし、セリフも話しますが、歌は歌いません。しかし、京劇は見栄もきり、セリフも話すし歌も歌います。どちらかと言えば、セリフや立ち振る舞いよりも歌のうまさが重要視されているのが京劇です。

京劇の主要なキャラクター

■ 京劇の主要なキャラクター

京劇の主要なキャラクター

生(しゅん)

■ 生(しゅん)

生(しゅん)

男性の役です。劇の演目によって以下のようなバリエーションがあります。

老生

■ 老生

老生

善良な中高年の役で付け髭をつけています。また、髭の色は年齢を表していて、年齢が若い順に黒→灰色→白となっています。三国志の登場人物では、劉備(玄徳)、周瑜、呂蒙などが演じられます。

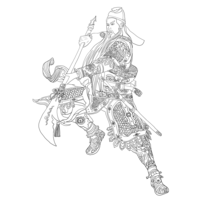

武生

■ 武生

武生

アクション(立ち回り)がメインで基本的にセリフが少ない役です。ジャラジャラと飾りをつけた冠や鎧を身に着け、背には旗をさし槍や剣などの武器を持って見栄を切りながら、セリフを話します。一般的に武芸に長けた将軍の人物を演じます。三国志の登場人物では、張遼、趙雲、関平(関羽の息子)がこれにあたります。

娃娃生

■ 娃娃生

娃娃生

いわゆる子役です。誰かの子供、少年期の回想シーンに出てきます。

小生

■ 小生

小生

若い男性。色男の役で髭はつけない。1つの演目に1人しか登場できない決まりになっています。三国志の登場人物では、周瑜、孫策、関索(関羽の息子)が該当します。

紅生

■ 紅生

紅生

関羽の役です。関羽だけは、顔を赤く塗り眉毛を斜め45度に吊り上げて、腰まで垂れ下がる長い付け髭をつけます。

旦(だん)

■ 旦(だん)

旦(だん)

女性の役のことです。

老旦

■ 老旦

老旦

老女の役で、しわがれ声でセリフを話します。ちなみに、三国志には出てきません。

青衣

■ 青衣

青衣

おしとやかな女性。三国志の「長坂の戦い」に登場する甘夫人(劉備(玄徳)の正妻)が該当します。

花旦

■ 花旦

花旦

溌剌とした若い女性。「呂布と貂蝉」に登場する、貂蝉です。

武旦

■ 武旦

武旦

アクション(立ち回り)をメインに担当する女性。三国志では、孫麗または孫尚香(劉備(玄徳)の継妻、孫権の妹)を演じます。

浄(じん)

■ 浄(じん)

浄(じん)

個性がつよい男性の役。

正浄

■ 正浄

正浄

豪傑な性格の男性役です。三国志では、夏候惇や夏侯淵の役どころです。

副浄

■ 副浄

副浄

地位が高く、性格が凶暴な男性。黒色の隈取りが特徴です。三国志では、曹操、張飛、孫権がこれにあたります。

三块瓦

■ 三块瓦

三块瓦

地位が低いがそれなりの武術の使い手の男性の役。三国志では、于禁や周倉です。

丑(ちょう)

■ 丑(ちょう)

丑(ちょう)

ピエロの役。顔の中心を白く塗るのが特徴。京劇の祖と言われる唐の玄宗皇帝(楊貴妃の夫)にちなんで劇団長が演じます。

文丑

■ 文丑

文丑

セリフや歌、踊りがメインの道化師。三国志では、魯翻(赤壁の戦いで投降を進める呉の老臣)が該当します。

武丑

■ 武丑

武丑

アクションをする道化師です。

彩丑

■ 彩丑

彩丑

老婆の道化師です。

劇中の道具で役どころや状態がわかる

■ 劇中の道具で役どころや状態がわかる

劇中の道具で役どころや状態がわかる

鞭

■ 鞭

鞭

騎馬している状態を表します。実際に大道具に跨ることはないので、鞭を持った役者が動いている演技です。

軍旗

■ 軍旗

軍旗

背中に差している軍旗の数で将軍の地位や軍勢の規模を表しています。1本が4騎。最大4本で16騎を荒らします。小生(色男の役)を2人同時に登場させられない決め事があるので、三国志の演目「二喬(後述参照)」では、孫策と周瑜は武生だけれども色男の設定で登場します。

払子

■ 払子

払子

筆を大きくし、毛を長くしたような仏具。一見箒のように見えます。神仙や僧侶など宗教に関連している役が持ちます。似たような道具で諸葛亮だけが団扇を持ちます。

おもな三国志演義の演目

■ おもな三国志演義の演目

おもな三国志演義の演目

虎牢関

■ 虎牢関

虎牢関

呂布と劉備(玄徳)・関羽・張飛の1対3の騎馬戦闘を行う演目です。

呂布と貂蝉(美女連環の計)

■ 呂布と貂蝉(美女連環の計)

呂布と貂蝉(美女連環の計)

呂布が貂蝉の手のひらで転がされて、董卓を殺害する事件の一部始終を演じています。

二喬

■ 二喬

二喬

孫策と周瑜が大喬と小喬の美人姉妹を娶る話です。

群英会

■ 群英会

群英会

赤壁の戦い前に行われる孫権と呉の家臣たちの会議の様子を描く。途中で曹操や諸葛亮が登場します。

空城計

■ 空城計

空城計

諸葛亮と司馬懿の知略戦を描く話。

花関索伝

■ 花関索伝

花関索伝

生き別れた関羽の息子が関羽のもとを訪ねに行く話です。

打鼓罵曹

■ 打鼓罵曹

打鼓罵曹

曹操を罵倒する様子を演じたもの。古代から子供たちに人気だった演目で、曹操を悪のラスボスと大衆に印象付けました。

戦馬超

■ 戦馬超

戦馬超

馬超VS張飛の昼夜にわたる一騎打ちを演じています。

京劇にも字幕スーパーが流れる

■ 京劇にも字幕スーパーが流れる

京劇にも字幕スーパーが流れる

京劇もオペラと同じように電光掲示板に字幕が流れます。翻訳ソフトを使っていたりするので、言い回しがおかしな日本語になっていますが、翻訳する前の文章よりはいくらか意味が伝わります。

DVDになっているものの中には字幕が出るように編集されていたりするものがあるので、公演を行く前にちょっとだけ予習してから見に行くと内容が把握しやすいと思います。

日本に京劇を研究している機関がある

■ 日本に京劇を研究している機関がある

日本に京劇を研究している機関がある

桜美林大学では研究発表と称して学生たちが京劇を演じたり、中国語の脚本を翻訳したりしています。一般の団体としては、一般財団法人民主音楽協会が京劇のコンサートを催したり、留学生を派遣して国際的な交流活動を行っています。

販売しているチケットの値段は5000円~10000円と高額ではありますが、コンビニやインターネットで購入することができます。

本や映像を見尽くしたと感じている方へ

■ 本や映像を見尽くしたと感じている方へ

本や映像を見尽くしたと感じている方へ

三国志は本やドラマ、映画などのメディアでも多く題材となっていますが、物語には必ず終りがあります。今集中している漫画やドラマもついに最終回になるときがやってくるわけです。

私も新刊が発行されるまでの間や映画の公開日まで待ち遠しくてさみしい気持ちにかられたことが何度もあります。

そんなときに見つけたのが京劇です。京劇は同じ演目でも役者が異なるとガラリと印象が変わって

別物のように見えてきます。ある程度見尽くしてしまい心にぽっかり穴が開いてしまったと感じているのなら、ぜひ「京劇」を鑑賞してみてください。新鮮な音楽と独特なセリフのこぶしにきっと魅了されるはずです。