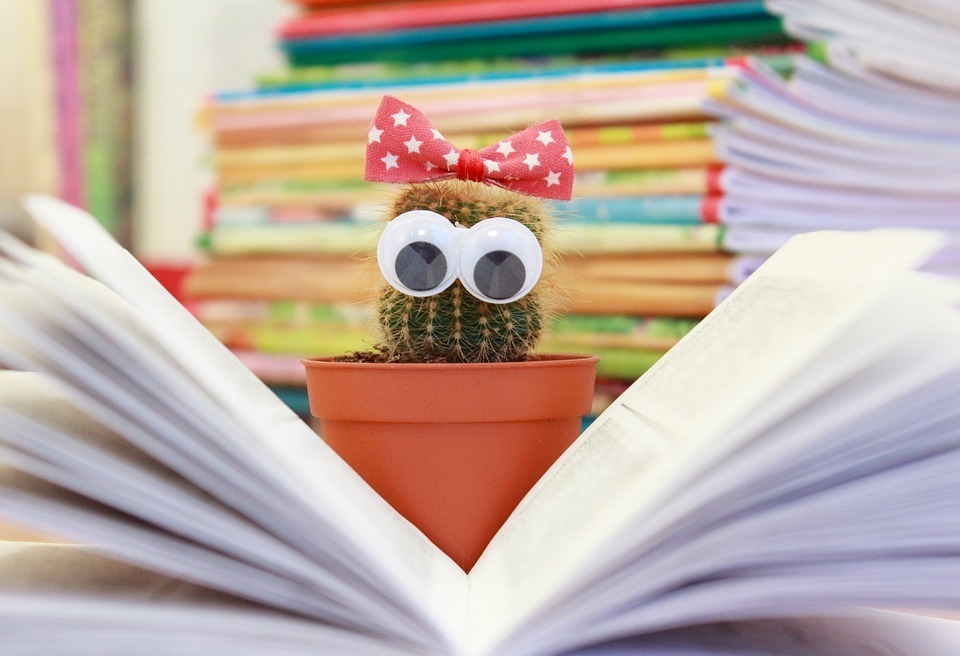

三国志と言えば国民的人気物語と言っても過言ではありません。中国の話ではありますが、日本のみならず、世界で愛されている話です。ちなみに英語圏では「Romance of Three Kingdoms」とのタイトルで世界中にファンがいます。三国志のお話は後漢末期、漢王朝を立て直そうとする劉備のお話…と思っている人も多いのですが、それはいわば「文学」の三国志であって、「史学」としての三国志となると少々話が変わってくるのです。

二つの三国志

■ 二つの三国志

二つの三国志

三国志が二つあるのは既に三国志ファンにとってはお馴染みなのではないでしょうか。

いわゆる歴史書物としての三国志と俗に「三国志演義」と呼ばれている、講談の三国志。

前者は歴史の事実を述べただけのもので、面白いか面白くないかと言われれば面白いとは言えないものでしょう。読み手を楽しませようとするものではなく、あくまでも「記録」だからです。

一方、三国志演義は読み手を楽しませようと意識して作られたものですので、読んでいて楽しいものです。更には我が国に伝わっている三国志の歴史は、いわば三国志演義を元にしたものがとても多いのです。

例えば三国志ファンのバイブルと言っても過言ではない横山光輝の三国志。単行本にすれば60巻にもなる長編漫画ですが、こちらもいわば三国志演義がベースとなっています。おそらく我が国の三国志のイメージは横山光輝の三国志がベースとなっていることでしょう。

つまりは三国志演義こそ我々にとっての「三国志」なのですが、三国志演義は「奇書」とも呼ばれている程。

悪く言ってしまえば「信憑性がない」のです。もちろんすべてが嘘ではありませんが、事実を元にしたフィクション。つまりは文学としての三国志なのです。

歴史的見地から見た三国志

■ 歴史的見地から見た三国志

歴史的見地から見た三国志

歴史的見地、つまりは史学から見た三国志は少々味気ないものです。

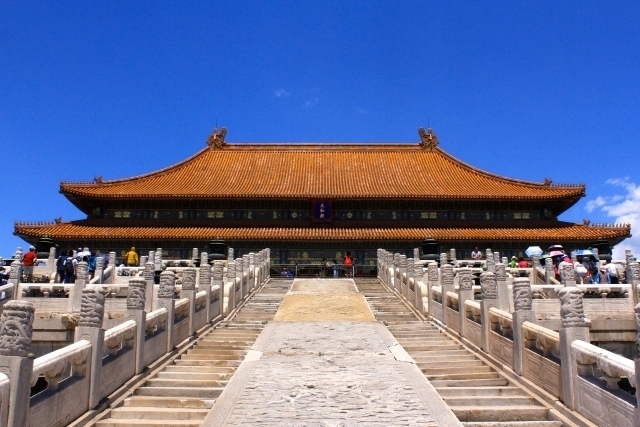

例えば三国志演義の始まりは黄巾の乱によって荒廃した時代からですが、このころはいわばまだまだ後漢の時代です。歴史的見地から見た「三国時代」には、残念ながら曹操さえ関わっていません。

三国志は魏・呉・蜀の3つの国の覇権争いであることは間違いありません。ですが史学から見た三国時代は曹操の息子が後漢の皇帝を追いやり、自分自身が皇帝となった時からになりますので、年号にすると221年。

あるいは、すべての国が皇帝を名乗った時からとすると孫権が皇帝を名乗ったのは229年になりますので、そこからになるのです。

ちなみに221年ともなると、横山光輝の三国志で言えば43巻目になります。60巻の物語の中の43巻目です。

三国志最大の見せ場といえば…

■ 三国志最大の見せ場といえば…

三国志最大の見せ場といえば…

三国志最大の見せ場と言えば赤壁の戦いです。西暦208年に起きたこの戦いは、三国志演義では最大の見せ場となっています。呉と蜀が手を結び、蜀の軍師である諸葛亮が呉まで乗り込み風を吹かせて曹操率いる魏の軍勢を追い払う…。

映画、「レッドクリフ」に於いても赤壁の戦いがいわば最高の見せ場なのですが、歴史的見地から見た場合、赤壁の戦いはあくまでも局地戦でしかないのです。水に不慣れな曹操率いる北の軍勢が呉の水軍に蹴散らされる。

話の本筋は合っていますが、当然ですが諸葛亮が風を吹かせるようなこともありませんし、ボロボロになった曹操が逃走中に関羽と遭遇し、命乞いをするようなこともありません。

それらはあくまでも三国志演義の中での話です。

三国志の花、一騎打ち!…のはずが?

■ 三国志の花、一騎打ち!…のはずが?

三国志の花、一騎打ち!…のはずが?

三国志は漫画だけではなく、ゲームにもなっています。そこでは三国志の武将が華々しく一騎打ちを行います。

格好良いなと思った人も多いかもしれませんが、残念ながら一騎打ちもまた、三国志演義のみに描かれているものです。残念ながら歴史書物には一騎打ちを行った記述は確認されていませんので、果たして一騎打ちそのものが行われていたのかさえ分かっていないのです。

三国志だけの話ではありません

■ 三国志だけの話ではありません

三国志だけの話ではありません

三国志演義はあくまでも文学ですが、決して悪いものではないのです。また、文学と史学の乖離は決して三国志だけではありません。日本の歴史に於いても史実よりも文学が親しまれているものは多々あります。

例えば2016年にNHKの大河ドラマ「真田丸」にて描かれた真田幸村。真田十勇士の話はファンにとっては残念ですが文学の世界での話です。史実では10人の忍者が…といった話はありません。このように、文学は史実を元に多くの人を楽しませようと思って作られたものなのです。

三国志の場合、既に1800年も前の話になりますので、残されているものも少なく、研究もなかなか進まない事情もあります。日本の場合、例えば先の話に出た真田幸村の話であれば400年前。

関連史料が出てきて歴史的な解釈が変わることもあるのですが、三国志に関してはそのような可能性も低いので三国志演義にあったことが実は真実だった…という展開は考えにくいのです。

三国志の世界を楽しもう

■ 三国志の世界を楽しもう

三国志の世界を楽しもう

三国志演義がすべて嘘だとは言いません。ですが、真実ではないのも事実ですので三国志演義の話を真実だとして楽しむのではなく一つの物語として楽しむスタンスが良いでしょう。

歴史はいわゆる史料主義と呼ばれているもので、どのような説であれ裏付ける史料、つまりは証拠が出て来なければ事実として認定されません。一方で、では史料が出てきたとしてもそれがどのような意図なのかは、極論すれば本人にしか分からないのです。未だに学者の間でも説が二分するような話とて多々あるのです。

それだけに、三国志に関しても「真実か否か」という価値観だけで考えるのではなく、文学作品として楽しむのが正しいスタンスなのかもしれません。三国志だけではなく、歴史を学問の見地から見れば事実の羅列だけの面白いものではありません。もしもですが、三国志演技がなければ我が国はおろか世界でも三国志がここまで愛されていたかは分かりません。三国志が愛されているのは三国志演義の影響が大きいのは説明するまでもないでしょう。

しばし「三国志演義は史実じゃないから」との声も聞かれるのですが、史実か否かではなく、「三国志」という物語そのものを楽しめば良いのではないでしょうか。記載されていないからといって必ずしも嘘だと言い切れない部分もあるのですしね。