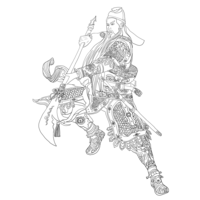

義理堅く無類の強さを誇る太史慈(子義)

■ 義理堅く無類の強さを誇る太史慈(子義)

義理堅く無類の強さを誇る太史慈(子義)

戦って仲間になるという武将で真っ先に思い浮かぶのは太史慈(子義)ではないでしょうか。孫策(伯符)と一騎打ちをしたことが彼の人生を大きく動かすこととなりました。二人の戦いでは決着がつかなかったものの、孫策(伯符)が太史慈(子義)を捕らえた際、その時の戦いを引き合いに出しました。

太史慈(子義)も孫策(伯符)との激闘を覚えていて意気投合する形となり家臣となったのです。しかも孫策(伯符)亡き後弟の孫権(仲謀)に仕え、呉になくてはならない将軍として君臨したのです。

三国志の中でも最強クラスの太史慈(子義)が仲間となったら一気に国力が上がること間違いなしです。孫策(伯符)としたら「とんでもない武将が軍門に下った!」と思ったことでしょう。

とはいえ並みの武将だったら太史慈(子義)を相手にして生きていられるはずもないので、言ってみたらハイリスクハイリターンの賭けというような感じでしょう。

主君を三度も変えた世渡り上手、孟達(子敬)

■ 主君を三度も変えた世渡り上手、孟達(子敬)

主君を三度も変えた世渡り上手、孟達(子敬)

三国志一のコウモリ男といっても過言ではないのが孟達(子敬)です。彼は三回も主君を変えている、世渡り上手な面がありました。こんな孟達(子敬)は戦って勝ったら仲間になることは言うまでもありません。

人を見る目があった劉備(玄徳)から見て孟達(子敬)は「胡散臭い奴」という感じだったのでしょう。そこまで信頼はしていなかったため孟達(子敬)の近くには自分の養子である劉封を付けていました。しかし彼らはあまりそりが合わず、さらには関羽(雲長)が敵軍に攻め込まれた際、援軍にいかなかったのです。もちろん劉備(玄徳)はこのことに激怒しました。

罰せられるのを恐れた孟達(子敬)は魏に亡命し、皇帝である曹丕(子桓)にかわいがられることとなりました。しかし曹丕(子桓)がいなくなると魏に居づらくなったため再び蜀に戻り諸葛(孔明)の元で働こうとしたところで殺されてしまいました。

はっきり言って孟達(子敬)を部下にしてもあまり旨味はないかもしれません。それでも何度も主君を変えたということはいろいろな国を見ているということでもあるため国を発展させるという意味では手腕を発揮してくれるかもしれません。

三国志最強の男、呂布(奉先)

■ 三国志最強の男、呂布(奉先)

三国志最強の男、呂布(奉先)

三国志で最強の男といったらまず名前が挙がるのが呂布(奉先)です。彼は戦えば無敵ですが、策にはまりやすいという性質があります。もともと丁原(建陽)の養子で彼に仕えていました。

気に入らない者がいたら殺してしまう董卓(仲穎)は、丁原(建陽)を殺そうとするものの、呂布(奉先)がボディーガードとして身辺を固めていたため手出しすることができなかったくらいです。

しかし董卓(仲穎)は赤兎馬を差し出し、見事自分の陣営に呂布(奉先)を引き込むことに成功しました。

話はそこで終わりではありません。今度は王允(子師)の罠にかかり自分の主君である董卓(仲穎)を殺してしまうのです。やることなすことハチャメチャな呂布(奉先)に対して曹操(孟徳)は「こいつは使えない」と嘆いたくらいです。

とはいえ彼の戦闘力はやはり魅力があり、誰もが「こいつを使いこなせることができたら」と思ったことでしょう。戦って勝ったら彼は家臣となってくれることでしょう。ですが、彼に勝つことが難しい上、家臣になったところで、「いつ裏切られるか」と冷や冷やしながら生きていく必要が出てくるかもしれませんね。

戦闘力、統率力は申し分のない甘寧(興覇)

■ 戦闘力、統率力は申し分のない甘寧(興覇)

戦闘力、統率力は申し分のない甘寧(興覇)

今でいう「暴力団の組長」と呼ぶにふさわしい男が三国志の時代にも存在しました。それが甘寧(興覇)です。人々は甘寧(興覇)が通るとビビったという逸話があるくらい恐れられていた人物です。

彼は20年くらいをゴロツキとして過ごしましたが、これではいけないと思い軍人となるのでした。その際孫権(仲謀)に推薦したのが周瑜(公瑾)であり、呂蒙(子明)でありました。結局孫権(仲謀)の元、将軍となり呉になくてはならない存在となったわけですが、こういう輩は「俺を力でねじ伏せたら部下になる」というタイプが多いので、彼に勝ったら家臣になるというルートもあったはずです。

上記でも挙げたように戦闘力と統率力は申し分がない。しかも自分より強い男には忠誠を誓うというタイプなので忠誠心もある。強力かつ、扱いやすい、それでいて仲間においておけば頼りになるという申し分のない将軍です。

彼に勝つのは至難の業ですが、勝って家臣にした際の見返りはとてつもなく大きいといえるのではないでしょうか。

こいつを仲間にしたら心強い。最高の知力を誇る張郃(儁乂)

■ こいつを仲間にしたら心強い。最高の知力を誇る張郃(儁乂)

こいつを仲間にしたら心強い。最高の知力を誇る張郃(儁乂)

張郃(儁乂)は自分の手腕が発揮できないと知ると主君を変えてしまう性質があります。彼の策は司馬懿(仲達)も舌を巻くほどで、魏が好きという三国志ファンは「諸葛(孔明)より知力が上だったのではないか」と評価する人すらいるくらいです。

こんな張郃(儁乂)を家臣にするにはやはり力を見せつけることではないでしょうか。張郃(儁乂)が率いる軍を見事に打ち破ることができたらきっと彼は降伏し、知力を思う存分発揮して敵軍を撃破してくれることでしょう。

将棋でいうと数手先を読むことができるといった性質を持っている張郃(儁乂)。人望も厚く、一度家臣としたら国を発展させてくれることは容易に想像がつきます。

張郃(儁乂)に勝つのは難しいけどリターンを考えると戦って仲間にしたいところです。

まとめ

■ まとめ

まとめ

戦って倒したら家臣になってくれそうな武将・軍師を挙げてみましたがいかがでしたでしょうか。この他にも「勝ったら家臣になってくれる」という武将や軍師は多数存在すると思います。

将棋のように「敵将をとったら自分の家臣として使える」となったらやはり夢は膨らみますよね。しかし、関羽(雲長)のように「義理は果たすけど家臣にはならない」という者から、姜維(伯約)のように絶対に投降はしないといった者まで様々です。

あくまで想像の範囲内で「この武将を倒したら仲間になってくれるかな」とか「この軍師を何とかして自分の元で働かせたい」と思うのは、より一層三国志を楽しませてくれる要因となることでしょう。

そうして自分好みの、且つ現実味のある軍を作ってみてください。

夏侯惇(元譲)を劉備(玄徳)の元で働かせたり、張飛(翼徳)を董卓(仲穎)の家臣にするというのは現実逃避に近いと思うのでリアリティにかけると思いますが…。