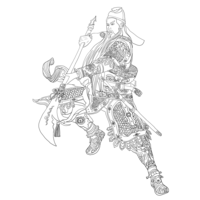

イケメン公孫瓚

■ イケメン公孫瓚

イケメン公孫瓚

劉備(玄徳)とは盧植のもとで共に「経書」を学んだ兄弟弟子の関係の公孫瓚。豪族の出自ながら母親の身分が低く、そのために当初は出世できなかったそうです。しかし公孫瓚は才知と眉目秀麗ぶりで注目を集め、太守の娘を妻に迎えて成り上がっていきます。声もよく通る美声であったと伝わっています。血筋や家柄ではなく自身の魅力を活かして存在感を示した辺りは他の諸侯とは一線を画すところかもしれません。

さらに公孫瓚は武勇をもって北の幽州でその名をとどろかせていきます。当時の幽州は異民族である「鮮卑」「烏丸」などに脅威にさらされていましたが、公孫瓚は勇猛果敢に戦い、これを撃退します。反乱を起こした張純に対しても善戦しました。配下には公孫瓚の没後に劉備(玄徳)に仕えることになる名将・趙雲がいたことでも有名です。

公孫瓚自慢の「白馬義従」

■ 公孫瓚自慢の「白馬義従」

公孫瓚自慢の「白馬義従」

公孫瓚は容姿に優れていましたが、乗る馬にもこだわりがあったようで、常に白馬に乗っていたそうです。まさに「イケメン白馬の騎士」そのものですね。異民族からは「白馬長史」と呼ばれ畏怖されたそうです。公孫瓚は配下の中で騎射に優れた者を選抜し、精鋭部隊を作ります。その配下はもれなく白馬に乗ることを義務付けられました。よほど白馬が好きだったんですね。

日本の戦国時代には武田軍や徳川軍の「赤備え」(武田軍の飯富、真田、徳川軍の井伊)が有名ですが、三国志ではこの白馬軍団が有名なのです。その名も「白馬義従」。機動力もあり、騎射も得意とする白馬義従という騎兵部隊を率いて、公孫瓚は幽州で最大の勢力を誇ることになります。

四州に及ぶ公孫瓚の勢力

■ 四州に及ぶ公孫瓚の勢力

四州に及ぶ公孫瓚の勢力

公孫瓚自身はどこの郡の太守でもなく、どこの州の刺史でもありません。奮武将軍であったと伝わっています。しかしその武勇と功績によって大きな勢力を築いていきます。従弟の公孫範はその威を恐れた袁紹から渤海太守の印綬を受けていますし、幽州の牧である劉虞は公孫瓚に殺害され、公孫瓚が代わりに別な人物を幽州刺史に任じるなどの経緯を見る限り、太守や刺史よりも力を持っていたことがうかがえます。

同盟相手も名門袁氏の袁術や徐州牧の陶謙などでした。公孫瓚は幽州だけでなく冀州、青州、兗州にも配下を刺史として派遣させています。これに危惧したのは冀州牧の座を韓馥から譲り受けていた袁紹です。袁紹は同族の袁術と対立していましたから、その袁術と同盟を結んでいる公孫瓚とは完全に敵対関係となっていました。韓馥も公孫瓚の勢力拡大を恐れて袁紹に州牧を譲ったといわれています。

ちなみに「三国志演義」で公孫瓚は、劉備(玄徳)らと反董卓連合に加わり、第十四鎮として登場しますが、こちらは三国志演義の脚色であり、実際は反董卓連合には加わっていません。むしろ董卓の推挙で奮武将軍に昇進しています。

大逆転の「界橋の戦い」:布陣

■ 大逆転の「界橋の戦い」:布陣

大逆転の「界橋の戦い」:布陣

そんな公孫瓚と袁紹が冀州の地で決戦することになります。192年の「界橋の戦い」です。公孫瓚と袁紹の戦いといえば「易京の戦い」を思い出される方も多いと思いますが、そちらはもう大勢が決まっていた状態の籠城戦です。公孫瓚と袁紹の二強の運命を決める一戦はこの買橋の戦いになります。両軍ほぼ互角の兵力でぶつかり合うことになりますが、なんといっても公孫瓚には無敵の「白馬義従」という切り札がありました。

袁紹は公孫瓚と戦う以前に「麴義」という人物を味方につけています。涼州出身で武勇に優れ、羌族といった騎馬民族との戦いにも慣れていたといわれています。袁紹は白馬義従撃退をこの麴義に託したのです。麴義はわずか800の歩兵で先陣し、4万の公孫瓚に対峙します。袁紹軍の主力は袁紹が率いる5万。公孫瓚は麴義を撃破し、袁紹主力に襲い掛かろうと突撃を命じます。しかし、これが麴義の仕掛けた罠だったのです。

大逆転の「界橋の戦い」:決着

■ 大逆転の「界橋の戦い」:決着

大逆転の「界橋の戦い」:決着

公孫瓚の布陣は、中央に3万の歩兵、両翼に5千ずつの騎兵です。じりじり押し進めば麴義の800など圧力で潰せる兵力差でしたが、その後ろに主力の袁紹5万がいるため、ここは勢いをつけたかったのでしょう。一気に突破し、混乱する袁紹の主力を壊滅させようと考えたのだと思います。

公孫瓚の全軍が突撃したので、騎兵が先に麴義の部隊に襲い掛かりました。すると麴義の歩兵は盾を利用し、身をもってその突撃を止めにいきます。公孫瓚の騎兵の進軍の勢いが止まったところを伏せていた弩兵千が攻撃します。麴義は両翼に弩兵を伏兵として配置していたのです。これが見事にはまり、公孫瓚の騎兵は大混乱となりました。しかし、敗戦の中でも白馬義従は袁紹の主力に迫り、袁紹を追い詰めましたがその首を討つところまでは届きませんでした。

この戦いで白馬義従はほぼ壊滅。公孫瓚は一万以上の兵を失うことになります。自らが冀州刺史に任じていた厳綱も麴義の追撃に遭って討たれています。こうして公孫瓚は冀州制圧を諦めることになり、袁紹が冀州全土を支配することになりました。公孫瓚は失意の中で本拠地・薊に帰還します。公孫瓚が幽州牧の劉虞を討ち、幽州全土を制圧するのは翌年のことです。そして199年に公孫瓚は袁紹に追い詰められて自害することになります。

まとめ・白馬義従を倒した麴義のその後

■ まとめ・白馬義従を倒した麴義のその後

まとめ・白馬義従を倒した麴義のその後

宿敵・公孫瓚の主力を倒した麴義の功績は大きなものです。その後の袁紹軍の大黒柱として他の武将たちを率いることになってもおかしくはないのですが、曹操との官渡の戦いなどには登場しません。なぜでしょうか。三国志演義では麴義は、界橋の戦いで公孫瓚を追い詰めたときに趙雲に討たれています。「三国志正史」にはそのような場面はなく、公孫瓚を追撃、易京で一年ほど公孫瓚と対峙したと記されています。ただし、界橋の戦いの功績を誇りすぎ、傲慢な振る舞いが目立つようになり、袁紹に粛清されてしまったというのです。

もし麴義が生きていたら袁紹配下の勇将である顔良や文醜よりも活躍し、官渡の戦いで曹操軍を撃退できたかもしれませんね。麴義が関羽や呂布などに匹敵する武勇の持ち主だった可能性もあります。逆に公孫瓚にとっては、袁紹軍に麴義さえいなければ白馬義従を失うこともなく、冀州は平定できたかもしれないのです。