「三国志演義」のエピソードは事実?

■ 「三国志演義」のエピソードは事実?

「三国志演義」のエピソードは事実?

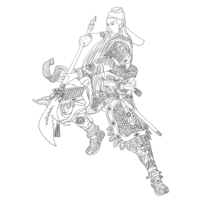

前回お話ししたように、董卓に政治の実務をまかされていた王允(おういん)は、その董卓の暗殺計画をひそかに立案します。彼が計画に引きずり込んだのは、董卓軍の猛将であり、董卓と親子の誓いまで交わした側近中の側近、呂布だったのです。

この王允の策謀について、小説「三国志演義」は貂蝉(ちょうせん)という架空の美女をからめ、物語序盤のハイライトとして描いています。王允は絶世の美女である貂蝉を呂布に会わせますが、その後董卓に献上してしまうのです。貂蝉はひそかに呂布と密会しつつ、たくみな振る舞いで董卓と呂布の対立をあおります。呂布は董卓に殺されるのを恐れるようになり、ついに董卓暗殺計画に加担する……という流れです(いわゆる「美人計」という策略ですね)。

三国志演義はあくまで小説であり、王允が実際に美人計を仕掛けたわけではありません。とはいえこの部分は、根も葉もない話とも言い切れないのです。

史書には実際、呂布が董卓の侍女に手を出してしまい、それが発覚するのを恐れていたという記録があります(主君の女に手を出すなんて、バレたら処刑されてもおかしくありません)。

そしてもうひとつ、呂布に小さな落ち度があったとき、董卓が腹を立てて刃物を投げつけたことがあり、呂布が密かに恨んでいたという話もあります。おそらく三国志演義では、こうした女性問題と感情のこじれを利用して、ストーリーをふくらませたのではないでしょうか。

ついに呂布が、暗殺計画に加わる

■ ついに呂布が、暗殺計画に加わる

ついに呂布が、暗殺計画に加わる

王允と呂布は同郷ということもあって、親しい交際がありました。ちょうど王允が暗殺計画を練っていた頃、呂布は董卓に何度か殺されそうになったことを打ち明けました。「しめた!」と思ったか、王允は呂布に暗殺計画への加担を持ちかけます。ふたりのあいだには、こんなやり取りがあったといいます。

呂布「董太師(董卓)と私には、親子の契りがあるというのに、それはどうなるのか!?」

王允「貴殿はあくまで『呂』姓であり、もともと董卓と血のつながりはあるまい。いままさに死を恐れ、憂いている状況で、どうして親子の仲などと言っていられるのか?」

こうして呂布もまた、董卓暗殺計画に加わったのです。

「魔王」をどうやっておびき出すか?

■ 「魔王」をどうやっておびき出すか?

「魔王」をどうやっておびき出すか?

もちろん董卓は暗殺を警戒している上、日頃は自分の砦にこもっているので、暗殺は容易ではありません。しかしこんな人でも、朝廷の重要な出来事があれば、公の場に出てこなくてはならないのです。

皇帝がイベントに出るのに臣下が欠席するのは、非礼ということになってしまいます。また皇帝に呼び出された場合、断るのもなかなか難しいですね。しかし歴史上、こうした朝廷がらみの出来事が、権力者の暗殺の機会となってきたのです。

日本の古代史でも、聖徳太子の死後に権勢をふるった蘇我入鹿は、外国の使者の来訪(=朝廷のイベント)で入朝したさいに殺されています(乙巳の変)。また三国志の時代でも、大将軍・何進が宮中で宦官に暗殺されています。このときは「皇太后(何太后)からの呼び出しだ」との口実で宮中におびき出され、討ち取られてしまったのです。このように、権力者にとって朝廷に出かけるというのは、状況によっては危険もともなうことでもありました。

王允もまた、このように董卓をおびきよせて殺すことを考えました。

あとはそのための口実を作らなくてはいけません。ちょうどその頃、皇帝(献帝)が病気になるも平癒するというめでたい出来事があったため、朝廷でそのお祝いがもよおされました。皇帝にかかわる朝廷のイベントですから、当然ながら董卓も出席しなくてはいけません。王允はこれを千載一遇の好機ととらえ、呂布とともに計画を練りました。

ついに董卓死す

■ ついに董卓死す

ついに董卓死す

そして、ついにその日が来ました。王允・呂布の謀略が待ちかまえる場所へ、なにも知らない董卓が向かいます。ある記録ではその道中に、「呂」と書いた「布」をかかげ、董卓に危険を示唆した者がいたといいます。「この先に、『呂布』があなたを殺すために待ちかまえているぞ!」という意味でした。しかし董卓はその警告に気づくことなく、先へと進んでしまった―――こんな逸話があります。

董卓が現地に到着すると、あらかじめ待ちかまえていた軍勢に行く手をはばまれました。何事かと驚いた董卓は、「呂布はどこにいる?」と叫びます。あらわれた呂布は、詔勅(しょうちょく)を手にしていました。詔勅または詔(みことのり)というのは、皇帝の命令書のこと。皇帝の命により「董卓を討つ」というのです。

「詔(みことのり)である!」

呂布はそう叫び、親子の誓いまで交わした董卓を、ついに討ち果たしました。

暗殺を恐れ、常に用心をおこたらなかった董卓も、身内であると信じていた呂布・王允の裏切りは察知できなかったのです。

「人間ローソク」にされた董卓

■ 「人間ローソク」にされた董卓

「人間ローソク」にされた董卓

董卓が討たれた後、その一族もまたあわれな最後をむかえます。

董卓は首都・長安の東に、30年分もの食料をため込んだ堅牢(けんろう)な砦を築いており、一族の多くがそこにこもっていました。王允らの新政権はただちに討伐の軍を送り、一族は皆殺しにされたといいます。董卓の90歳になる老母は「どうかお助けください」と哀願するも、即座に首を討たれました。こうして権勢を欲しいままにした董一族は、あっという間に滅んでしまったのです。

このとき討伐隊を率いていたのは、あの後漢の名将・皇甫嵩(こうほすう)でした。董卓の死後、その一族は因縁のライバルの手でほろばされたのです。

クーデター後、董卓の死体は市場にさらされました。彼は肥満体だったので、死体から多くのアブラが流れ出したといいます。死体を見張る役人は、夜になると死体のヘソの中に灯心(とうしん/火をともすための芯)を置いて、ともし火にしました。董卓の死体のアブラのおかげで、ともし火は消えることなく、夜中じゅう燃え続けたといいます(あまり想像したくない光景ではありますが、董卓が太っていたことを伝える描写ですね)。

こうして「三国志序盤の大魔王」董卓は滅びました。次回は董卓時代の政治を振り返ると共に、董卓死後の政局がどうなったかを、見ていきたいと思います。