袁紹軍の猛将といえばこの二人

■ 袁紹軍の猛将といえばこの二人

袁紹軍の猛将といえばこの二人

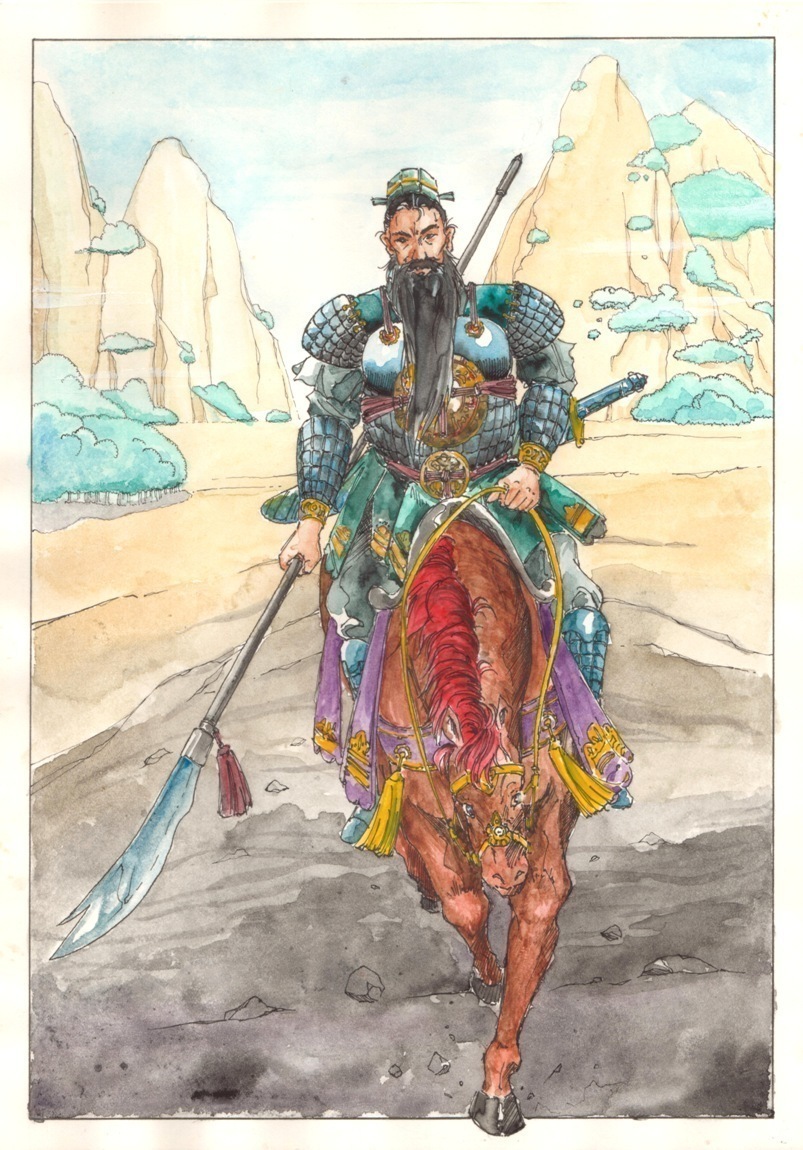

公孫瓚と河北の覇をかけて争い、勝利した袁紹。この時点では、全土の群雄の中でも最大の勢力を誇っています。

そんな袁紹軍の主力を務めたのが、「文醜」と「顔良」です。袁紹から絶大な信頼を得ており、中原の覇を曹操と争った際には先鋒を任されています。

曹操の陣営にいた孔融は「文醜と顔良は三軍を覆う勇士である」と高く評価しました。

出身地も字も記録が残っていない二人ですが、三国志演義では義兄弟の間柄であったという設定になっています。

文醜

■ 文醜

文醜

文醜は、三国志演義では、8尺(180cm以上)の身長で、伝説上の神獣のような(牛の怪獣)顔をしていたと記されています。まず見た目はかなり強そうです。

袁紹が反董卓連合の盟主となって董卓と戦った際には登場しません。袁紹が連れてこなかったことを後悔するようなセリフも見られます。

本格的に文醜が活躍するのは、反董卓連合瓦解後のことで、袁紹が拠点として冀州に目をつけてからになります。

公孫瓚による冀州侵攻を怖れた冀州牧の韓馥は、袁紹を冀州に迎え、州牧の印綬を譲ることになるのですが、ここで抵抗したのが、韓馥配下の耿武と閔純(三国志演義では関純)でした。二人は袁紹軍に対して武装して抵抗しますが、袁紹の謀臣である田豊によって暗殺されてしまいます。

三国志演義における文醜の最初の武功はここです。袁紹を暗殺しようと飛び出してきた関純を斬り捨てたのです。こうして文醜は、まずは無難に1勝をあげます。

この後、袁紹は本格的に公孫瓚と争うことになりますが、文醜はなんと敵の総大将・公孫瓚と一騎打ちを演じるのです。武将と君主が一騎打ちをするケースはとても稀です(有名なのは孫策VS太史慈ですね)

公孫瓚は討たれたら全軍の敗北が確定するのです。かなりリスクが高いといえるでしょう。

数十合打ち合って、公孫瓚は劣勢となり、敗走しました。文醜はその首を討つことはできませんでしたが、見事に2勝目を飾ります。

追撃する文醜の前に趙雲が立ちはだかります。ここで両者は一騎打ちとなり、六十合ほど打ち合って引き分けます。どちらかというと趙雲の引き立て役ですね。(三国志演義の設定なので仕方のない話ですが)

文醜の最期

■ 文醜の最期

文醜の最期

三国志演義の第7回以降、しばらく活躍の機会のない文醜ですが、第26回で再度登場して強烈なインパクトを与えます。

それが袁紹VS曹操の「官渡の戦い」になります。

ここで文醜は最強ランクに位置する張遼と対戦。一射目を張遼の兜に命中させ、二射目でその頬を貫き落馬させます。これが文醜の3勝目です。

さらにその張遼を救出しようと現れた徐晃とも対戦。徐晃も曹操軍を代表する勇将のひとりです。しかし、文醜の武勇の前に敵わず敗走します。張遼、徐晃相手に連続勝利で4勝目をあげます。

ここに登場するのが、当時は曹操軍に組み込まれていた関羽です。

文醜は関羽とも対戦しますが、三合ほど打ち合い、勝てぬと思って退却するところを背後から斬り捨てられました。唯一の一敗で文醜は命を落としたのです。

ちなみに三国志正史では設定がまるで異なり、軍師・荀攸の策で誘導された文醜の軍は乱れ、そこに曹操軍が殺到。ここで徐晃は大活躍し、逆に文醜は乱戦の中で戦死しています。

三国志演義では、張遼・徐晃<文醜<関羽、という設定にして、張遼や徐晃よりも関羽が格上であることを強調しているのです。

顔良

■ 顔良

顔良

文醜のような容姿についての記録はありませんが、おそらく同様の偉丈夫だったことでしょう。ちなみに孔融からは高い評価を受けている文醜と顔良の二人ですが、荀彧の評価は辛口で、「匹夫の勇に過ぎず、一度の戦いで生け捕りにできる」と反論しています。

顔良の三国志演義での活躍も文醜同様で、冀州を韓馥から譲渡された際になります。この時、袁紹を暗殺しようとして襲いかかってきた耿武を討ち果たしています。

文醜と異なるのは、公孫瓚との戦いでは目立った活躍をしていないことでしょう。ただ、公孫瓚を一騎打ちで退けた文醜と同格ということは、顔良もまた武勇に優れているのだろうと読者に推測させています。

顔良は1戦しかしていない状況で、曹操との激戦に登場してくることになるのです。

顔良の最期

■ 顔良の最期

顔良の最期

顔良がその強さを発揮するのが、三国志演義の第25回です。

袁紹軍と曹操軍は白馬で激突します。曹操軍の先鋒は、呂布から曹操に降った宋憲と魏続でした。共に呂布配下の八健将の一角を担っていた勇将です。

しかし、宋憲は三合もせずに顔良に斬られてしまいます。さらに魏続も一合で討ち取られてしまいました。顔良の圧勝です。あの呂布を捕縛した二将をあっと言う間に倒してしまったのです。

さらに徐晃とも対戦。こちらは二十合ほど打ち合うことになりますが、見事に退けました。徐晃は討ち取られたわけではないものの、文醜と顔良の両方に敗北したことになります。

顔良は第25回では最強を誇り、立て続けに3勝をあげ、トータル4勝とします。

浮足立つ曹操軍でしたが、ここで真打ち登場です。一時的に曹操に降っていた関羽が顔良に向っていきます。かなりいい勝負になるのではないかと期待しますが、なんと、顔良は関羽に一刀両断にされてしまうのです。

どんだけ強いんだ関羽!という演出ですね。こうして顔良と文醜は共に関羽に討たれてしまいます。(先に顔良、後に文醜の順で討たれます)

関羽はこれで曹操への恩に報いたとして、曹操の陣営を離れることになるのです。

三国志正史でも顔良は関羽に討たれています。諸説ありますが、これはもともと袁紹の客将となっていた劉備(玄徳)が、関羽の容姿を顔良に伝えていて、もしそのような男がいたら自分が袁紹軍に居るという話をしてほしいと頼んでいたのが原因という説もあります。顔良が関羽に気づいて話しかけようとしたところを、問答無用で斬り殺されたというものです。

まとめ・文醜と顔良で11戦8勝

■ まとめ・文醜と顔良で11戦8勝

まとめ・文醜と顔良で11戦8勝

ということで、袁紹配下の猛将である文醜と顔良は都合、11回の一騎打ちを演じ、8勝しています。勝率は72.7%ですね。これは関羽や張飛よりも上の成績です。蜀の五虎大将軍と比較すると、趙雲より劣っているぐらいで、他のメンバーより優秀です。

ちなみに魏にはここまで一騎打ちの成績が優秀な武将はいません。

あくまでも三国志演義の設定ではあるものの、文醜と顔良は、魏の武将以上の武勇を誇っていたということになります。つまり関羽がいなければ、曹操は官渡の戦いで敗れていたということを三国志演義は暗に言いたかったのではないでしょうか。