公孫瓚VS袁紹

■ 公孫瓚VS袁紹

公孫瓚VS袁紹

河北の覇権を巡って長年に渡り戦い続けたのが、幽州を制した公孫瓚と冀州の牧・袁紹です。

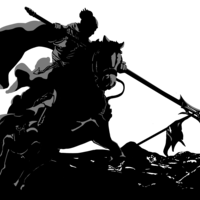

公孫瓚は、自慢の精鋭騎兵部隊「白馬義従」を率いて、幽州から青州に進み黄巾の残党を討伐すると、そのまま冀州の鄴を目指しました。鄴に拠点を置いていた袁紹は、界橋の地で公孫瓚と激突し、巧みな戦術によってこれを破っています。192年に行われた「界橋の戦い」です。

この敗戦により公孫瓚の勢力は衰えていくことになりますが、滅びたわけではありません。幽州に退却した公孫瓚は、再度態勢を整え、最期まで袁紹と戦い続けます。

公孫瓚の新しい拠点・易京

■ 公孫瓚の新しい拠点・易京

公孫瓚の新しい拠点・易京

界橋の敗戦後、公孫瓚は幽州の牧である劉虞を倒し、州庁のあった薊を完全に制圧します。袁紹はかつて劉虞を新皇帝に擁立しようとしたほどですから、当然のように打倒公孫瓚の兵を挙げました。劉虞の子の劉和や、劉虞を慕っていた鮮于輔らがそこに加わることになります。

公孫瓚は幽州奥地の薊から、より袁紹の領地に近い易京に拠点を移しました。易京は幽州と冀州の境目辺りに位置しますが、正確には冀州になります。公孫瓚は相手の州に踏み込んで、拠点としたのです。攻撃的な公孫瓚の性格を表しています。

徐州の陶謙、荊州の袁術(兗州に攻め込み敗戦、寿春に拠点を移す)と手を結んでいた公孫瓚は、その袁紹包囲網に自信を持っていたのでしょう。

守りに徹する公孫瓚

■ 守りに徹する公孫瓚

守りに徹する公孫瓚

しかし予期せぬ事態になります。袁術は曹操に敗退。陶謙も病没してしまうのです。

同盟軍に期待できなくなった公孫瓚は、ここで「持久戦」の作戦をとります。易京城を堅固に強化し、籠城することにしたのです。

易京城の周囲の塹壕を何重にもし、その内側にはそれぞれ10m以上の土山と櫓を準備しました。公孫瓚の配下の将たちは兵を率いて、各自に分担された櫓を守ることになります。

公孫瓚自身は、中央に20mを超える土山を築き、そこに楼閣を構えました。蓄えた兵糧は300万石だったといいます。なんと10年間も籠城できる物資を運び込んだのです。

公孫瓚はこの城郭を「千重」と表現しています。

袁紹がこの城を落城させるためには、いくつもの塹壕と土山と櫓を突破しなければなりません。まさに難攻不落の城です。

公孫瓚はここで高みの見物をし、相手が力尽きるのをひたすら待つことになります。

界橋の戦いで主力の白馬義従を失ったために、公孫瓚の戦力は大幅に低下していました。大軍を抱える袁紹に対抗するにはこの籠城の策しかなかったのでしょう。

1年間の籠城後

■ 1年間の籠城後

1年間の籠城後

実際にそんなにも長い期間、籠城をしていられるものなのでしょうか?

公孫瓚は籠城の準備を用意周到にしていました。本当に1年間持ちこたえます。

そして逆に兵糧切れとなった劉和と袁紹軍の麴義が撤退を試みた際に、これを追撃し、公孫瓚は勝利するのです。

ちなみに麴義は袁紹配下では戦上手で知られる武将であり、界橋の戦いでは公孫瓚の白馬義従を破った人物です。公孫瓚は見事にリベンジに成功したことになります。敗退した麴義はその後に袁紹の命令で処刑されています。

ただ守りを固めるだけでなく、相手の隙を見つけて攻め込む準備も公孫瓚はしていたのです。

5年間の籠城後

■ 5年間の籠城後

5年間の籠城後

その後も袁紹は兵を出撃させますが、なかなか易京城は攻略できません。

そして、そんな攻防がなんと5年間も続くことになるのです。

その間に易京城の塹壕や櫓は少しずつ突破されていきます。

大きなほころびが出たのは、そんな中で味方の櫓が攻撃された際です。公孫瓚は救出の援軍をまったく出撃させませんでした。

理由は、「一度救出してしまうと、他の櫓も救出を当てにして死力を尽くして戦わなくなるから」と、公孫瓚は考えたそうです。

しかし、これは逆効果となり、味方の救出を期待できないために、兵たちが指揮官を殺して袁紹側にくだったり、あっさりと敗走するようになりました。

こうして、千重と誇った易京城の城郭はどんどん剥ぎ取られていくのです。

疑心暗鬼の公孫瓚

■ 疑心暗鬼の公孫瓚

疑心暗鬼の公孫瓚

この頃の公孫瓚の精神状態は、かなり追い込まれていたようです。味方をまったく信用していません。自分の楼閣に籠って、将兵の前に姿を現すことはありませんでした。

7歳以上の男子は立ち入り禁止だったといいます。

命令系統維持のため、公孫瓚の側室が慌ただしく動き回っていました。

袁紹に寝返る兵が後を絶たなかったためでしょう。公孫瓚は完全に疑心暗鬼となり、孤立してしまいます。それがさらに味方の内応に拍車をかけることになってしまいます。公孫瓚の敗北はもはや時間の問題でした。

ここで公孫瓚は一発逆転の攻めに転じます。10万の軍勢を率いる袁紹に対し、冀州常山に拠点を構える黒山軍の張燕と息を合わせて挟撃する作戦を実行するのです。

ただし、この作戦の内容を記した密書が袁紹の手に渡り、逆にこの作戦を利用されて、城から出撃した公孫瓚は敗北してしまいます。

密使が袁紹側の包囲網を突破できずに捕まってしまったのが原因でしたが、公孫瓚はこれも裏切り行為だと疑ったかもしれません。

まとめ・袁紹の最終手段

■ まとめ・袁紹の最終手段

まとめ・袁紹の最終手段

策略を逆手にとって、公孫瓚が城から出たところを討ち取りたかった袁紹だったでしょうが、公孫瓚は上手く逃げ切り、また易京城の楼閣に籠ってしまいました。

ここで袁紹は最終手段に打って出ます。

地下道を掘って、城内に侵入するという作戦を実行するのです。重機械のない時代ですから、地下道を掘り進めていくのはかなりの難業だったことでしょう。おそらくかなり以前から掘り進めていたと考えられます。もしかすると5年間の月日がこのためにかかったのかもしれません。

三国志正史・魏書(公孫瓚伝)には「紹、地道を為し、楼閣を突き破り、ついに中京に至る」と記されています。

地下道から侵入する作戦は大成功したわけです。城内で手引きした者もいたことでしょう。こうして難攻不落の易京城は5年間に及ぶ籠城の末に陥落したのです。

公孫瓚は妻子を殺し、自害しました。

袁紹はついに、河北の覇者となったのです。

これが199年のことになります。この翌年には、袁紹は黄河を渡り、曹操と激突し、今度は味方の裏切りによって敗れ去ることになるのです。まさに盛者必衰の理ですね。