パワーフレーズ

■ パワーフレーズ

パワーフレーズ

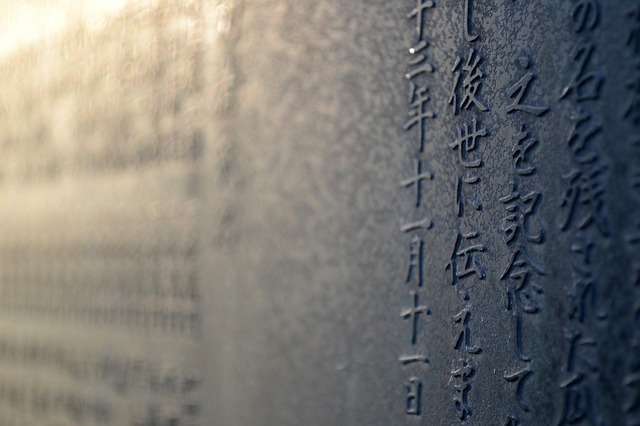

あなたは人生の中でパワーフレーズとなる名言をもらったことや出会ったことはありますか?

三国志には様々なヒューマンドラマがあり、その場面によって魂を揺さぶるような名言が数多くあります。負傷兵が多く、絶対絶命の状況からたったひとことで士気を盛り立てた劉備(玄徳)やひとことで一軍を陥落させてしまう曹操(孟徳)はさすがというべきでしょう。

人々が「この人のためなら命を投げ打ってでもついて行きたい」と思わせるカリスマリーダーの口から出てくるひとことには、根拠のない自信ややる気を引き出す魅力が隠れています。

もし、あなたや筆者がその場にいたら思わず歓声をあげたり感動してしまうようなパワーフレーズを今回の記事でいくつかご紹介していきましょう。

下手に出るだけが能ではない

■ 下手に出るだけが能ではない

下手に出るだけが能ではない

聡明仁智、雄略の主なり

■ 聡明仁智、雄略の主なり

聡明仁智、雄略の主なり

関羽(雲長)の敵討ちを果たすべく劉備(玄徳)が呉の領土へ侵攻してきたときのこと。呉の君主、孫権(仲謀)は急遽、魏に臣従すること(臣下として仕えること)を申し入れにいきました。縁談を断られた娘の恥を注ぐために関羽(雲長)を攻撃したせいで、かつては同盟を結んでいた蜀を敵に回し、魏からも侵攻される恐れがあったためその場しのぎで魏の味方になろうとしました。

つまり、そのころの呉には蜀と魏の両国を相手に十分戦える国力がなかったのです。

そのとき、呉の使臣として遣わされ、魏の文帝こと曹丕(子桓)が孫権(仲謀)をどのような人物であるかを質問してきたときに掲題の名言で答えたのが趙咨(ちょうし)です。

そして趙咨は自身の周りは敵ばかりなのにこのひとことを放った理由を具体的な例をあげ、恐れることなく説明しました。

「魯粛の才能を見抜き、貧しい身分にもかかわらず取り立てた、これが”聡”です。一介の武人に過ぎなかった呂蒙を智勇兼備の将軍に育てた、これが”明”です。あなたのところの于禁将軍を捕虜としても殺すことはしませんでした、これが”仁”です。武力を行使せずに荊州(けいしゅう)を奪還しました、これが”智”です。さらには、荊州、揚州(ようしゅう)、交州(こうしゅう)を支配下に置き、虎視眈々と天下をとろうとしています、これが”雄”です。そして、いまはあえてあなたに臣従しております、これが”略”です」と。

立場の低い国からの使臣であるのに、卑屈でも虚勢を張るまでもなく誰もが反論できないほど、見事な応答っぷりでその場をうならせました。

力が弱いからといって下手に出るだけが能ではない。ときには骨のあるところも見せて、相手になめられないようにしておく必要があるということを言動で示したわけでありますが、趙咨(ちょうし)のこの働きにより呉は必要以上に屈辱を与えられることがなかったと言います。

自分を頼る人を見捨てるな

■ 自分を頼る人を見捨てるな

自分を頼る人を見捨てるな

大事を成すには必ず人を以って本と成す

■ 大事を成すには必ず人を以って本と成す

大事を成すには必ず人を以って本と成す

三国一徳度を積んだ漢といわれる劉備(玄徳)が言った言葉です。荊州を曹操(孟徳)が大軍で侵攻してきたときのこと。劉備(玄徳)の目は完全に曹操(孟徳)には向いておらず、ようやく遠征から帰ってきた蜀軍には到底太刀打ちできない兵力差がありました。

そのため、劉備(玄徳)は泣く泣く根城としていた荊州から退く道を選びました。この撤退戦は趙雲(子龍)がはぐれてしまった次期当主の劉禅(公嗣)をを抱いて一騎当千の活躍で敵陣から単騎で連れ帰ったり、張飛(翼徳)が大喝のみで魏の将軍を殺害する長坂の戦いもおこなわれるのですが、この撤退に劉備(玄徳)の人徳を慕って民衆がついてきていました。撤退する人々の数十余万、荷車が数千台という大所帯に膨れ上がりました。

そこまでいくと進軍スピードはかなり落ち、一日十数里しか進めない状況になりました。事実目と鼻の先まで追い込まれた劉備(玄徳)は馬車の御者が射抜かれ、宝も食料も捨てて身ひとつで逃げなければならない絶対絶命の危機に立たされました。そこで、劉備(玄徳)は関羽(雲長)に命じて渡河船を借り集めさせ、先に人民を乗せて避難させようとしました。

そのとき部下の一人が劉備(玄徳)のもとに駆け寄り「一刻も先にゆかなければならないのは我々のほうです。人々は無数におりますが、武装しているものはわずか一握り、ここで追いつかれたらひとたまりもありませんぞ」と意見しました。すると劉備(玄徳)は烈火のごとく怒色をあらわにしてこのように一喝しました。

「お前、なにを申すか!!大業を成すにはなにより人民が第一。いま、私にこれだけの人民が慕ってついてきておるのだ。それをむざむざと見捨てて、行けるものか!!」

人の上に立つ者こそ、危機に直面したときに真価を問われます。己の身かわいさに自分の保身を真っ先に考えるようでは、主導者たる資格がないということです。

激論のあとこそ断固たる態度で律するべし

■ 激論のあとこそ断固たる態度で律するべし

激論のあとこそ断固たる態度で律するべし

諸将よ、あえてまた操を迎うべしと唱える者あらば、この案(つくえ)と同じからん

■ 諸将よ、あえてまた操を迎うべしと唱える者あらば、この案(つくえ)と同じからん

諸将よ、あえてまた操を迎うべしと唱える者あらば、この案(つくえ)と同じからん

齢18歳にして兄と父の遺恨を継ぎ、江東の主となった孫権(仲謀)が人生最大の危機に直面したのが赤壁大戦です。当時呉の軍勢は数万程度、対する曹操(孟徳)率いる魏の軍勢は80万を超えるといわれていました。20歳そこそこの青年君主を前に老臣たちは降伏論を唱えたが、若手の周喩(公瑾)や魯粛は両軍の実情を詳細に分析して徹底的に主戦論を唱えました。掲題の名言は孫権(仲謀)が論争に決着をつける処断を下したときの言葉です。

老臣たちは圧倒的な兵力差、孫権(仲謀)を安全に守るといって「降伏しろ降伏しろ」と言う、対して周喩(公瑾)や魯粛は「策を講じれば勝機はある。実際使える兵士は10万程度だ。」と述べてなかなか論争に決着がつかないでいました。そのとき、孫権(仲謀)は「蜀と結託して魏を討つ」と決めたのですが、老臣たちはまだ異議を唱えて諭そうとしました。

すると孫権(仲謀)は立ち上がり「これを見ろっ!!」と言うと、剣を抜いて机を真っ二つにたたき斬りました。そして語気鋭く、臣下たちにこのように叫びました。

「よいか、以後また私に曹操(孟徳)に降れと言う者あらば。この机と同じ運命になると思え!!」

孫権(仲謀)の毅然とした堂々たる態度を前にして口を開ける者はなく、赤壁大戦は開戦する運びとなりました。

まとめ

■ まとめ

まとめ

古く日本では言葉のことを”ことだま”といいました。ことだまを漢字で表記すると「言魂」となります。これは「人の話す言葉には魂が宿っている」という考え方で、言葉は人を助けたり励ましたりする反面、傷つけたり害することもあるよということを意味しています。

もちろん、話すことの意味や話し方も少なからず影響しているでしょうが、人の胸に響く言葉にはそれだけ話す人の真剣さや気持ちが知らず知らずのうちに乗っています。

もし、いまあなたに心の支えとなるようなパワーフレーズがないのなら、三国志を読み返してみてください。きっとあなたの胸を打つ言葉が見つかるはずです。