三国志といえば武将が注目される

■ 三国志といえば武将が注目される

三国志といえば武将が注目される

三国志演義を読んでワクワクする要素として、個性豊かな武将たちが戦場で激しくぶつかり合うシーンがあげられます。時には武将同士が一騎打ちを演じ、時には智謀を駆使して一発逆転する。それが三国志を盛り上げ、現代まで語り継がれた要因でしょう。

現代でも三国志の小説・漫画・ゲームアプリなど、いろいろな場面で三国志は注目を集めていますが、活躍するのは、猛将や名軍師といった類で、内政に従事した文官官僚にスポットが当たることはほとんどありません。

例えば、三国志でトップクラスに位置する武勇を誇る張飛、そして蜀の名士として有名な劉巴、みなさんでしたらどちらに魅力を感じるでしょうか?

シュミレーションゲームなどで君主の立場にあったら、どちらの人材を積極的に招きますか?

もちろん張飛ですよね。張飛の武勇は、蜀漢建国に大きな貢献をしており、他国にとっては大きな脅威なのです。

武は軽んじられる中国の文化

■ 武は軽んじられる中国の文化

武は軽んじられる中国の文化

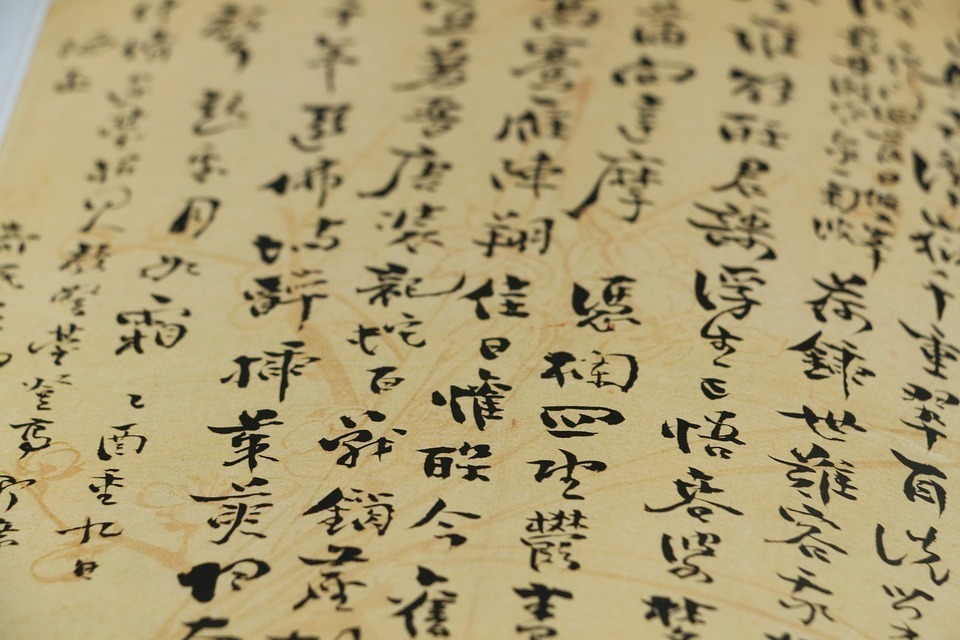

しかし、実情は違いました。中国は、その昔から「武」よりも「文」を重んじてきた文化を継続しています。武一辺倒の武将は軽んじられ、職業軍人の地位は、文官官僚の地位よりもずっと低いものでした。

三国志正史を著した陳寿は、張飛に匹敵する武勇の持ち主である関羽についてこう述べています。

「部下を可愛がったが、目上の者には傲慢だった」、「剛情で自尊心が強すぎたため、身の破滅を招いた」

恐らくこの目上の者とは、名士を筆頭にした文官官僚のことを指しているのではないでしょうか。職業軍人が軽んじられることに対する抗議の意味も含まれていたのかもしれません。

ちなみに蜀の諸葛亮や、呉の周瑜は、戦場で指揮を執りましたが、文人出身の武将です。職業軍人の関羽や張飛とは一線を画しています。

名士ならびに文官官僚のプライド

■ 名士ならびに文官官僚のプライド

名士ならびに文官官僚のプライド

文官官僚のプライドがどれほど高く、職業軍人がどれほど侮られていたのかについて、興味深いエピソードがあります。蜀の張飛と劉巴のお話です。

劉巴の父は江夏太守を務め、孫堅とも結び、南陽を奪ったことがありましたが、恨みを買って殺されています。

劉巴は、その後、劉表を嫌がって出仕を断りましたが、曹操には仕えました。しかし、劉備が荊州の一部を制圧すると、劉備に仕えることを拒否し、交州に逃れます。そこでは意見が対立して、益州の劉璋に仕えています。

自分の意思を貫く、なかなか典型的な頑固な名士です。

劉備が益州を制圧すると、ここは素直に謝罪し、劉備に仕えました。以降は重く用いられ、尚書令にまで昇進しています。

知識人を尊敬していた張飛は、劉巴を訪ね、交流を持とうとしましたが、劉巴は張飛にひとことも言葉をかけずシカト、張飛は憤慨したといいます。

それを聞いた諸葛亮がフォローしようとしましたが、劉巴は「英雄と交わるが、軍人とは語らない。どうして兵子などと共に語れようか」と断りました。兵子とは、兵隊ふぜいという侮蔑の意味が込められています。

教養は人をつくる

■ 教養は人をつくる

教養は人をつくる

要するに教養のない人とは、何を語っても時間の無駄であるということでしょう。名士を筆頭とした文官官僚と職業軍人の間には、大きな垣根が存在したのです。

ですから文官官僚に負けない教養をつけるべく学問に励んだ武将も数多くいます。

「呉下の阿蒙」はその代表格でしょう。

もともと呂蒙はまさに職業軍人という感じでした、しかし主君である孫権に学問の重要性を説かれて、必死に「孫子」「六韜」「春秋左氏伝」「国語」「漢書」「史記」などの歴史書を読み漁りました。

学問が身に付いてきた呂蒙に対し、上司である魯粛は驚き、「学識英博にして、呉下の阿蒙にあらず」と茶化して褒め称えましたが、呂蒙は得意げに「士は別れて三日にして、すなわち更に刮目して相待つ」と答えたといいます。

三日で進歩したというのは誇張が過ぎますが、それほど呂蒙の吸収力は素晴らしかったということでしょう。呂蒙のガッツにも魯粛は感心したのではないでしょうか。

一説には、ライバル視している蜀の関羽が「春秋左氏伝」を愛読しているのを聞いて、その対抗心から、呂蒙は学問に励んだとも言われています。

結果として呂蒙はその総合力を孫権からも認められ、周瑜・魯粛の後継者として総司令官に抜擢されることになるのです。

孫権も名士を重んじた

■ 孫権も名士を重んじた

孫権も名士を重んじた

呉の孫権もまた名士をはじめとする文官官僚を重んじています。

そもそも文武両道でなければ軍部の指揮官には任じません。諸葛瑾が大将軍に任命されたのもその辺りに理由がありそうです。

ちなみに孫権は、張飛と劉巴の経緯を聞いて、「劉巴が劉備の機嫌をとるために張飛などと話すようでは名士とはいえないだろう」と述べています。

こういった張飛の評価が、劉備が漢中王に即位した際に、重要拠点である漢中太守に張飛が選ばれなかった理由なのかもしれませんね。

劉巴の対応に激怒した張飛は、そのまま劉巴を殴り殺しかねないのではと思ってしまうのですが、部下に対しては哀れみをかけない性格だった反面、身分の高い人を敬愛したといいます。

劉巴の侮辱的な態度に対しても、張飛は憤慨しただけで、特に暴力に訴えるようなことはしていないのです。

どうも私たちがイメージする人間関係や価値観とは異なる世界が、三国志の背景には存在するようです。

まとめ 新しいチャレンジ

■ まとめ 新しいチャレンジ

まとめ 新しいチャレンジ

いつの時代にも、自分の得意分野や、安心して活躍できるテリトリーにいることに甘んじず、新しい挑戦をして自分を成長させようとする者はいるものです。

これは成功者の必要な条件なのかもしれません。

未知の世界へのチャレンジは、当然のように戸惑いやストレス、失敗などのリスクもありますが、確実にその人の視野を広げ、新しい価値観に気づかさせてくれます。

ひと回り大きく成長することができるのです。

そしてその成功体験が、更に自分を成長させていく言動に繋がっていきます。

張飛と呂蒙の違いについては、まさに現代のビジネスシーンで「成果をあげること」や、「能力を開発すること」の良い参考材料になるのかもしれません。このような視点をもたらしてくれるのも三国志の面白いところです。

ただ、教養溢れる張飛は、なんだか魅力半減なんですけどね。