名詩文集「文選」(もんぜん)

■ 名詩文集「文選」(もんぜん)

名詩文集「文選」(もんぜん)

三国志以降の時代になりますが、隋が全土を統一するまでの5世紀から6世紀までを「南北朝時代」と呼びます。三国志のように複数の王朝が並び立った乱世です。

南朝の梁を建国した武帝の子に昭明太子(諡号であり、父の武帝より先に病没した。姓名は簫統、字は徳施)がおり、3歳で論語や孝経、5歳で五経をすべて読破したとされる伝説的な天才ぶりを発揮しました。

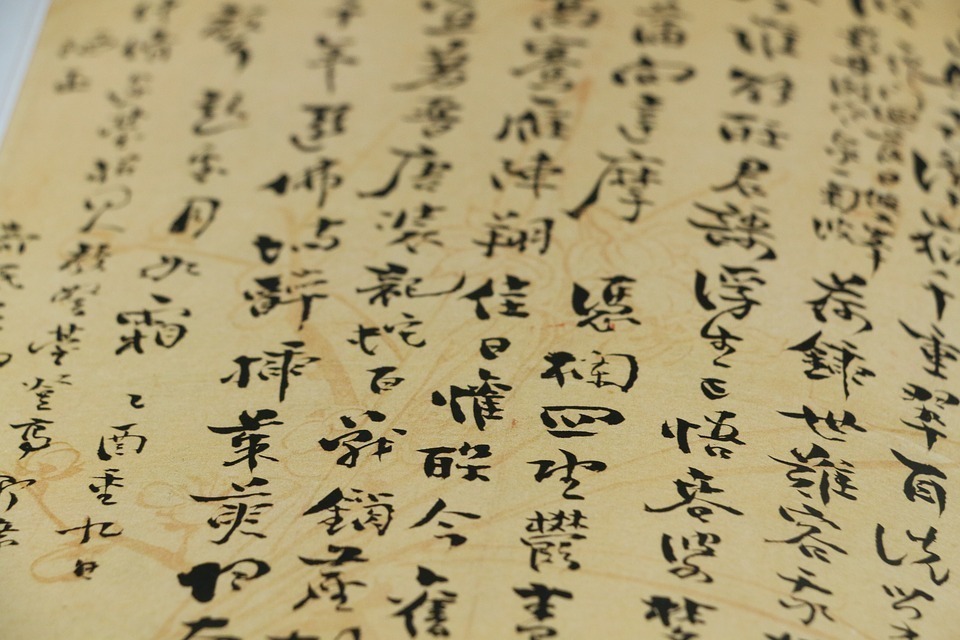

読書がかなり好きだったようで、およそ3万巻の書物を集めています。それを著名な文化人と共に編纂したのが、「文選」です。800ほどの名作が記録されています。文選が編纂された時期が南朝文化の最盛期とされています。

隋王朝以降に採用された科挙

■ 隋王朝以降に採用された科挙

隋王朝以降に採用された科挙

隋王朝以降、官僚になるために設けられた試験が「科挙」になります。このシステムは、清王朝までの1300年間継続されました。隋が滅んでも、唐が科挙のシステムを引き継いだのです。

詩文の創作が重視され、その中でも文選は詩文創作の模範とされています。文選に精通すれば、科挙に合格することができるといわれたほどです。「詩聖」と呼ばれる「杜甫」は、文選をかなりリスペクトしており、自分の子に対し、文選に精通するよう指導したと伝わっています。

「李白」と並び、中国文学の最高峰に位置する杜甫に愛読されていたわけですから、文選の価値は非常に高かったということでしょう。

文選に登場する三国志の詩作家たち

■ 文選に登場する三国志の詩作家たち

文選に登場する三国志の詩作家たち

それでは、この文選に三国志の時代から誰の作品が選ばれているのでしょうか?

ここでは、なんといっても「曹操」「曹丕」「曹植」親子は外せません。特に杜甫と同じように「詩聖」と呼ばれる曹植は南北朝時代の文化に大きな影響を与えたとされています。

他にも北伐に際し「諸葛亮」が詠んだ「出師表」や、呉の英雄・陸遜の孫「陸機」などが登場しています。

さらに曹丕に高く評価され、後世では「建安七子」と数えられる「王粲」「陳琳」、「竹林の七賢」に数えられる「阮籍」「嵆康」などの作品も掲載されています。中でも天才曹操を激昂させ、また感嘆させたのが陳琳です。

挑発し、相手のミスを誘う戦術

■ 挑発し、相手のミスを誘う戦術

挑発し、相手のミスを誘う戦術

現代でも野球の試合などを観戦していると、ヤジが飛び交う光景を目にします。ヤジは、挑発することで相手にプレッシャーをかけ、冷静さを失わせる戦術のひとつです。

これは三国志の時代にも共通するようです。罵倒し合う舌戦は、三国志演義にも記されています。有名なところでは、北伐のために侵攻してきた諸葛亮と魏の王朗の罵倒合戦があります。王朗は答えに窮し、悶絶して落馬し、そのまま息をひきとりました(三国志正史ではまったく異なります。三国志演義特有の演出です)

陳琳はヤジの天才でした。味方を鼓舞し、敵を罵倒し挑発する「檄文」の名手だったのです。陳琳の檄文の二篇が、文選に収められています。それが、「袁紹のために豫州に檄す」と「呉の将校部曲に檄す」です。後者は、陳琳が曹操に降った後、孫権を罵倒するために書かれたものですが、前者は曹操を罵倒する内容になっています。

劉備(玄徳)を動かす目的もあった陳琳の檄文

■ 劉備(玄徳)を動かす目的もあった陳琳の檄文

劉備(玄徳)を動かす目的もあった陳琳の檄文

陳琳は、もともと後漢の大将軍である何進に仕える手簿でした。しかし、何進は陳琳の忠告に耳を貸さず、宦官に暗殺されてしまいます。その混乱の中で台頭してきたのが、董卓です。陳琳は都を去り、冀州へ逃れます。そして冀州牧の袁紹に仕えることになるのです。

公孫瓚を倒し河北を制した袁紹は、曹操と雌雄を決することとなります。その際に檄文を書いたのが、陳琳です。徐州にいた劉備(玄徳)を袁紹側に参戦させる狙いがあったと考えられています。劉備(玄徳)は徐州牧の陶謙によって豫州刺史に推挙されており、檄文の豫州とは、徐州で曹操の勢力下から独立した劉備(玄徳)を指しています。

劉備(玄徳)は、袁紹に呼応するようにして徐州で曹操の軍を撃退しましたが、その後、曹操自身が主力を率いて劉備(玄徳)を攻めて壊滅させます。劉備(玄徳)は妻子を残して北へ落ち延び、関羽は劉備(玄徳)の妻子を保護して曹操に降りました。

徹底的に曹操を罵倒した陳琳の檄文

■ 徹底的に曹操を罵倒した陳琳の檄文

徹底的に曹操を罵倒した陳琳の檄文

陳琳は、敵対する曹操を容赦なく罵倒しました。当時の曹操は献帝を擁して朝廷を牛耳っていましたから、当然のように、政を私物化している罪を大いに叩かれます。

しかも陳琳は曹操だけでなく、その父親である曹嵩が宦官の養子であることや、曹操の祖父が宦官であることにも触れて罵っています。先祖まで悪く言われて、曹操が激怒したのはもちろんのことでした。しかし、反面で曹操はその文才に感心したと伝わっています。

袁紹は官渡の戦いで敗北し、袁紹が病没した後には袁紹の子らが曹操に討伐されてしまいます。普通に考えると、ここまで曹操を侮辱した陳琳は惨たらしく処刑されるはずなのですが、曹操は投降してきた陳琳を許し、司空軍謀祭酒に任じました。曹操に愛されるだけの文才が陳琳にはあったからです。

貴重な人材だと判断すれば、ここまでした相手でも謝罪だけで許せるのが曹操の器量でしょう。檄文の傑作として後世に名を残した陳琳も凄いですが、それを許して用いる曹操にはそれ以上の凄さを感じます。

まとめ・陳琳は曹操の頭痛を治した

■ まとめ・陳琳は曹操の頭痛を治した

まとめ・陳琳は曹操の頭痛を治した

陳琳は司空軍謀祭酒として、国政に関する大切な文章を作成する役に就きました。かなり重要な役割です。そして孫権に対し、またも名作となる檄文を作成することになります。ただし、曹丕は、陳琳の文章に対して、雄健だが繁雑というやや辛い評価をしています。

一方で曹操は陳琳の文章を高く評価しました。曹操といえば頭痛持ちであったことで知られていますが、激しい頭痛で横になっていても、陳琳が書いた檄文を読むと頭がすっきりして、起き上がることができたといいます。陳琳は、曹操に頭痛を忘れさせるほどの名文を創作することができたということです。

ちなみに孫権に向けられた檄文に対し、孫権がそれを読んでどんな反応を示したのかは記録されていません。意外に短気な孫権のことですから、陳琳の檄文を読んで、かなり憤慨したことは間違いないでしょう。

陳琳は、曹操が魏王となった翌年の217年に疫病で亡くなりました。孫権はこの年に呂蒙の進言を受け入れて、一時的に曹操に降っています。陳琳の檄文の効果も少なからずあったのかもしれませんね。