人生の教訓や戒めは実例が分かりやすい

■ 人生の教訓や戒めは実例が分かりやすい

人生の教訓や戒めは実例が分かりやすい

中国の時代劇や時代小説を観たり読んだりした経験がある方ならばすぐにお分かりいただけると思いますが、暴君を臣下が諌めるシーンや君主が政策について臣下に相談しているシーンではよく故人の悪行や偉業を例として最善の判断を君主に促すようにしています。例として挙げるならば「殷の紂王は妲己をばかりを寵愛し、臣下と民を愛さなかったので、天が怒り、周の武王に誅殺されました」、「帝堯は、常に仕事を臣下に任せる代わりによく民から意見を聞き、臣下の仕事ぶりや政策に誤りがあればすぐにそれを改めさせました」などです。

これは中国ばかりではなく、日本の皇族や将軍家でも同じようなやり取りが繰り広げられていました。また、親が子供を叱る際には周りから尊敬されていた偉人の偉業や反対に恨まれた人の非道さを例として子供たちに語り継ぎ、人生の教訓や戒めとしてきました。

それは三国志の英雄たちも例外ではなく、「この御人のように育ってほしい」という親の願いを代弁してきました。中国の民間伝承ではどのように伝えられてきたのでしょうか。

関羽、貂蝉を逃がす

■ 関羽、貂蝉を逃がす

関羽、貂蝉を逃がす

曹操の陰謀

■ 曹操の陰謀

曹操の陰謀

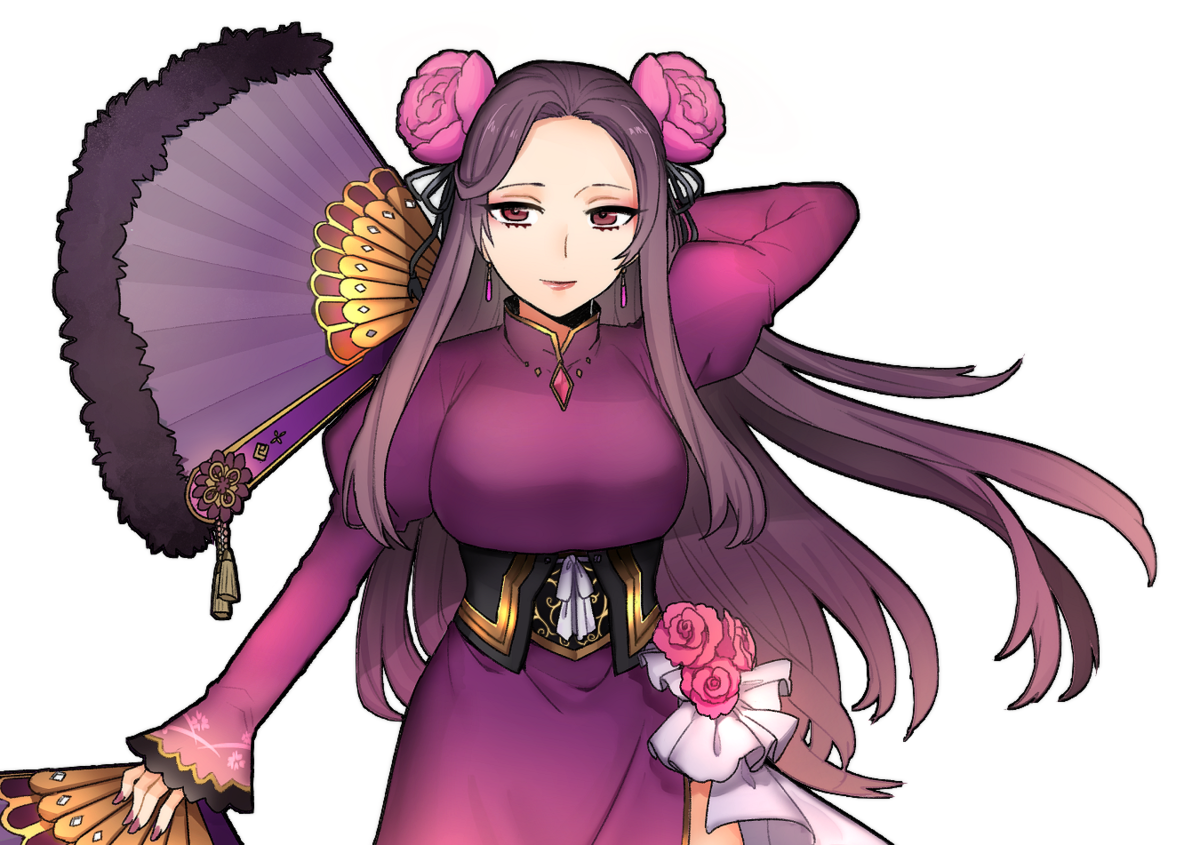

曹操は呂布を破ると、貂蝉を関羽の手に預けた。関羽に貂蝉を差し出せば、関羽は女色に溺れて闘志を失い、さらには関羽に対する劉備と張飛の不信や不満を引き起こして、三兄弟を不仲にすることができると、入れ知恵した者がいたからなのです。ところが、関羽はこれを受け入れません。そこで曹操は彼女を処刑するように命じました。貂蝉はこれを聞くと日がな泣き続けました。

関羽の叱責

■ 関羽の叱責

関羽の叱責

関羽はうんざりして彼女を呼びつけると厳しく叱責しました。「始めは董卓の緒南アになり、次は呂布にと二人の男に添い、恥を晒しておきながら今更なぜ泣くのか?」

貂蝉は「関羽将軍、それは私めの罪ではありませぬ。王允公が連環の計を私に授け、二人に嫁ぐことを命じたのでこざいます。国難を取り除くため、我身を捧げましたものを、今は罪人として殺すというのです。これを悲しまずにおられましょうか?」

関羽はこれを聞くと返す言葉がありませんでした。貂蝉の嘆き悲しむ姿を見て、あわれに思い、何とか逃がしてやろうと、身を寄せるところはあるのかと尋ねました。貂蝉が答えていうには、自身は全くの天涯孤独の身の上であるが、もし生きながらえるのであれば、山中に隠遁し、出家して尼になりたいといいます。

貂蝉は「将軍が義に感じて私めをお逃がしくださっても、私のように人々に知れ渡っている女が、ひとりでこの陣営を逃げ出すことができましょうか?」と尋ねました。

脱出作戦

■ 脱出作戦

脱出作戦

関羽はこれを聞くと考え込んでしまいました。「助けるからにはとことん助けよう」そう決めると、騎兵隊を呼び、貂蝉に軍服を着せると馬に跨らせ兵士の中に紛れ込ませました。そして自ら隊を率いて城門を出ました。衛兵たちも関羽が兵を率いているのを見れば、咎める者などいませんでした。

関羽は貂蝉を前山の浄慈庵まで送ると、踵を返して軍営に帰ろうとしました。中ほどまでやってくると、矛を持ち貂蝉を殺そうと馬を走らせてくる張飛に出くわしました。張飛は曹操が貂蝉を関羽に与えたと聞き、「あんな女に義兄弟の名を汚されてなるものか」と貂蝉を始末しにやって来たのでした。関羽はこれを制止すると張飛に事の次第を話して聞かせ、二人揃って軍営に戻りました。

劉備(玄徳)と曹操は「関羽が貂蝉を自由の身にした」と聞き、女色に惑わされない真の英雄であると関羽を褒め称えました。

劉備、徐庶を得る

■ 劉備、徐庶を得る

劉備、徐庶を得る

水鏡先生は弟子の徐庶に、次のように仰せになった。

「雨も降らぬのに、軒端に水の滴る所に名君を訪ねよ。その君こそ異郷をさすらい、四方を巡り、徳を天下にゆき渡らせるお方じゃ」

新野城外までやって来た徐庶は、にわかに大雨に遭遇しました。雨を避けてお堂に駆け込んだ徐庶が、一眠りして目覚めると、雨もすっかり上がっていました。ところが、ふと見ると、お堂の軒からはまだ雨水が滴り落ちています。ハッとしてよく見れば、身体の上には誰が掛けたのか、袍がかかっていました。

慌ててお堂の扉を開けてみると、眉目秀麗、しかも福々しい耳が肩まで垂れた人物が扉の外に佇んでいました。徐庶が姓名を問うと、このように名乗りました。

「姓は劉、名は備、字を玄徳と申します。賢人を訪ねてこの地を通かかった者でございます」2人はこのお堂に泊まり、天下国家の大事から、戦術戦略に至るまで語り合い、すっかり意気投合してしましました。この時、徐庶は師匠である水鏡先生の言葉をハッと思い出しました。「異郷をさすらい、四方を巡り、徳を天下に行き渡らせる…」その方とは、それぞれの最初の字を名前に持つ。それは今自分の目の前に座っているこの劉玄徳殿ではなかろうか。徐庶は大いに喜んで、初めて自分の姓名を名乗りました。

劉備(玄徳)も徐庶が才知に溢れ、また水鏡先生の高弟であると聞いて軍師に迎えたのでした。

解説

■ 解説

解説

「異郷をさすらい……」は原文で「流離他郷 旋転四方 徳布天下」となっています。すなわち、「流(リュウ)旋(シュマン)徳(ドォ)」と「劉(リュウ)玄(シュアン)徳(ドォ)」が同じ読み方になっている。

四川人の頭にある白い布(ターバン)

■ 四川人の頭にある白い布(ターバン)

四川人の頭にある白い布(ターバン)

頭の上に白い布を巻きつけるのは喪に服すことを意味しますが、四川の農村の人々は以前から頭の上に白い布を巻き付けてることが好きでした。ことの起こりは諸葛孔明の死を悼んだことから伝えられたといいます。諸葛孔明が国のため人々のためによく尽くしたので、彼が五丈原で戦いの最中に病死したという知らせが伝わると、蜀国の人々は実の親が死んだときと同じように心から嘆き悲しみました。それぞれが麻を羽織り、その死を悼みました。

みなは諸葛孔明を敬い、懐かしみ、七日が過ぎてもだれも服喪をとろうとしませんでした。100日が過ぎても同じでした。仕事をするとき服喪の布は邪魔になるので、人々は頭の上に巻き付けました。頭の上の布は、日が長くなる夏は日よけの役割を果たし、冬には防寒や暖をとることにも役立ちました。

人々にとって、諸葛孔明に対する服喪がこのような形で生活に恩恵をもたらすとは思いもよらないことでした。それ以後、これが習慣となり、白い服喪の布は四川の民衆の頭巾になりました。

まとめ

■ まとめ

まとめ

我々日本人にとってはそこまで定着していない三国志の昔ばなしですが、中国国民にとっては馴染みの深いものであるようです。その証拠に貂蝉の首塚の横にひっそりと佇む記念館には、関羽が貂蝉を兵士に紛れさせて逃がす場面を模した人形が飾られています。

昔ばなしのなかでは、三国志演義では描かれていない英雄たちの人柄の良さ、お茶目っぷりが現れているので今後もいくつか紹介していきたいと思います。