神様に祀られているあの人も…

■ 神様に祀られているあの人も…

神様に祀られているあの人も…

みなさん、劉備(玄徳)・関羽・張飛の3兄弟の中で一人だけ出身地が涿県でない者がいます。さてさて、それはいったい誰でしょーか?

チチチチチチ…

ピンポーン正解でーす。答えは関羽です。

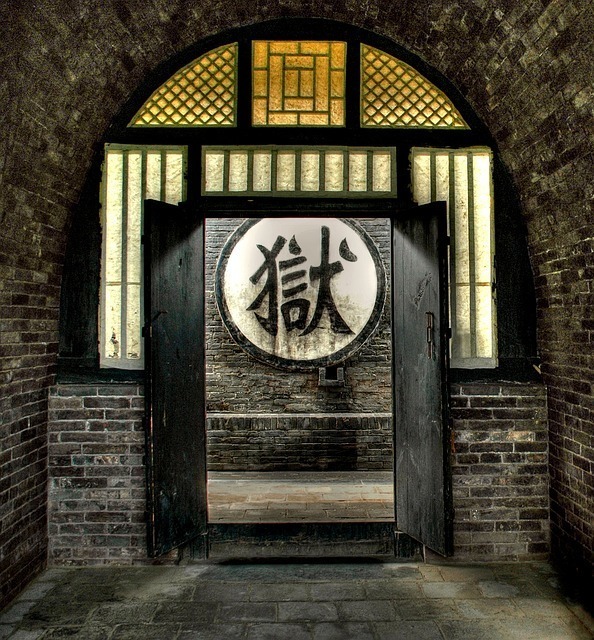

庶民や武人、歴代の皇帝などありとあらゆる人々に愛され神として祀られている関羽雲長は、実は前科一犯で人相書きを配布された人物です。その罪状は「殺人罪」。この時代においても人を殺める行為は犯罪とされていました。

人相書きのことを現代に言い換えると、「この顔にピンときたら110番!!」のキャッチコピーでお馴染みの指名手配者のポスターです。

3兄弟が出会った経緯は、出身地で殺人を犯した関羽が犯罪を取り締まる官吏から逃亡して隠遁生活を送っているときに、たまたま酒を飲もうと立ち寄った酒場で熱く夢を語り合う大男2人を発見。関羽がその大男2人に「一緒に飲もうよ」と話しかけたのをきっかけに意気投合したことにあります。

逃亡中に酒を飲みに行ってさらにジモッティー(地元の人)に話かけるとは、なんて危機感のない奴なんだろうと呆れてしまいます。

そして、関羽の犯した罪については以下の2通りの説があります。

悪徳塩商人を殺害した説

■ 悪徳塩商人を殺害した説

悪徳塩商人を殺害した説

関羽の出身地には豊富な塩を採取できる塩湖があり、関羽の父親も関羽も、そして周りの人々も塩の採取と販売をして生計を立てていました。しかし当時塩は、国家が専売していたため高い値段が一定につけられており、貧乏な家庭では手に入れることが難しいこともありました。塩の価格が高くなってしまったの理由には、塩商人の利益と塩にかかる税金が価格に影響していたこと、漢の朝廷が塩や麦、米など生きるためには欠かせないものに税金を課して、国庫を潤わせようとしたためです。

悪徳な商人は組合を作って塩の買い占めを行って高値で取引をしたり、国に申告する販売した塩の量と実際に販売している塩の量を偽って納税を怠ったり、塩商人同士の取り決めを無視する、貧しい塩商人を抱き込むなどして闇取引を行っていました。こうした輩を成敗しようと立ち上がったのが関羽で、彼は悪徳な業者を殺害してしまい、罪人として追われる身となってしまいました。

師匠をバカにされたことに腹をたて殺害した説

■ 師匠をバカにされたことに腹をたて殺害した説

師匠をバカにされたことに腹をたて殺害した説

関羽は忠義の厚い人物であることは、みなさんもご存知のはずです。この説では義理人情に厚い関羽らしい理由が殺人の罪を犯した動機になっています。

古代中国では、跪いて拝礼しなければいけない対象となるのは君主、両親、師匠である人物だけとされていました。

関羽が少年時代読み書き、算術を教わった師匠のことを誹謗中傷したチンピラがいました。関羽はそれを耳にしてブチギレてしまい手にしていた刃物でその者を斬殺するに至りました。

関羽とその師匠の師弟愛が伺えるエピソードです。たしかに自身の恩師として慕った人物のことをバカにされるのは大変不快です。しかしながら、殺害するに至ってしまうのはやり過ぎな気がします。関羽は仁義の臣と後々評価されますが、このころはまだ仁義の仁の部分が欠けていたように思えます。

呉軍の軍事的重鎮 甘寧

■ 呉軍の軍事的重鎮 甘寧

呉軍の軍事的重鎮 甘寧

呉の孫権に重用され、後に軍事的重鎮となる将軍の甘寧はもともと盗賊集団の親玉でした。甘寧の罪状は強盗もしくは窃盗罪、恐喝罪にあたります。甘寧が窃盗のターゲットとして狙っていたのは、輸送中の商人の荷物や旅行中の貴族の御一行などいかにも金を持っていそうな人ばかりでした。それらの人々から金品、食糧を強奪して生活の糧としていました。

そんな甘寧は類まれなる弓術の才能を有していました。それを知った孫権は甘寧の弓の腕前を買って心服させようと説得します。出自に関係なく有能な人材を引き入れるとは、なんて度量の広い男なのでしょうか。孫権は曹操に匹敵するほどの優秀人材コレクター&人材育成者であったのです。

孫権に出仕した甘寧はそれからというものキッパリ盗みから足を洗い、孫権によく仕えました。そもそも甘寧はやむを得ぬ事情で盗賊になり下がったのであって見るからに貧しそうな旅行者や貧しい民家は決して襲うことがなかったそうです。

曹仁の八門金鎖の陣を破った軍師 徐庶

■ 曹仁の八門金鎖の陣を破った軍師 徐庶

曹仁の八門金鎖の陣を破った軍師 徐庶

曹仁の八門金鎖の陣を破った徐庶は、一時期劉備に仕え、その後は曹操に仕えた天才です。師匠は水鏡先生こと司馬徽で、諸葛亮と龐統とは学友の間柄でした。徐庶は司馬徽の門下生になる以前に殺人事件を起こしていました。

友人の仇討ちに加担する

■ 友人の仇討ちに加担する

友人の仇討ちに加担する

徐庶が孝行息子でありながら、義理人情に厚い義侠の人物でした。そのためか、いろいろな人から

信頼され頼られるような人物へと成長しました。

ある日、徐庶の友人の親がお金を借りていた商人に取り立てを受け、返済できずに殺害されてしまいました。

その友人はなんとしても親の仇をとりたいが、一人では太刀打ちできない…。そうだ、とりあえず徐庶に相談しよう。ということで、徐庶に親の仇討ちのことを相談しに行ったのでした。

かくかくしかじか、徐庶は「そういうことなら協力しよう!!」と友人の親の仇討ちに加担して、その商人を殺害した後、母親とともに逃亡。流れ着いた場所で司馬徽に出会い、門下生となったので。

曹操の不良仲間 袁紹

■ 曹操の不良仲間 袁紹

曹操の不良仲間 袁紹

11歳という若さで官吏に登用された袁紹は、真面目な生活に嫌気がさしたのか10代後半からは曹操や夏候惇、夏侯淵のような不良少年たちと遊んでよく不良行為を働いていたそうです。しかも袁紹は若干17歳で県令(現在の県知事)となり、公明正大でよくできた長官と評価されていたので、隠れてこそこそ悪戯に興じていたとは袁紹もなかなか食えない男ですね。

結婚式当日に花嫁を誘拐

■ 結婚式当日に花嫁を誘拐

結婚式当日に花嫁を誘拐

曹操と袁紹が不良グループを組んで遊んでいた時のこと、たまたま嫁入り行列に遭遇しました。古代中国の結婚式はそれはそれは盛大なもので、花嫁と花婿の家の玄関では爆竹が鳴らされ、赤い幕や布で輿や馬車、荷車、家の内外を装飾してどこからどう見ても嫁入り行列だとひと目でわかるようになっていました。結婚式となると村や町を挙げての行事でしたので、親兄弟、親戚、近隣住民が花嫁の乗る輿や荷車を押し、知り合いでない者でも行列に参加できたらしいです。

その習慣を利用して曹操と袁紹が考えた悪戯が「花嫁誘拐大作戦」でした。ほぼノープランの状態で嫁入り行列に並んだお二人さん。袁紹が「どーやってさらおうかな…?」と考え込んでいると、曹操が素早い動きで輿の中に腕を突っ込んで花嫁を引きずり出すとそのまま抱きかかえて逃げ出しました。あまりにとっさのことだったので、びっくりしてしまった袁紹は落馬した拍子に足首を捻挫。県令が逮捕されるわけにはいかないと、痛みも忘れて走って逃亡しました。

まとめ

■ まとめ

まとめ

本記事では、関羽・甘寧・徐庶・袁紹を紹介しました。関羽と徐庶が罪を犯した経緯については、実に彼ららしい理由でした。袁紹の場合はおっちょこちょいとも思えるし、曹操の被害者とも受け取れますね。Part2もあるので、ご期待ください。