■虎の血を受け継いだ猛将

■ ■虎の血を受け継いだ猛将

■虎の血を受け継いだ猛将

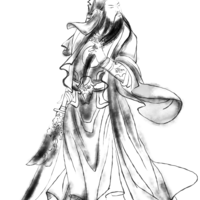

孫策(字は伯符、175-200)は、黄巾の乱で活躍し群雄の一人として立ち上がった豪将、孫堅の長男。孫堅が劉表の配下、黄祖によって殺されてしまった後、父の意思を継ぎ歴史の表舞台に姿を表しました。

それまでは地方の有力豪族に過ぎなかった孫家の地位を確固たるものとし、のちの呉となる礎を築いた人物です。

江東の虎と呼ばれた父、孫堅の剛勇さと思い切りの良さを色濃く受け継いだ孫策は、孫堅の時代から孫家に付き従っていた生え抜きの部隊と、当時仕えていた袁術から借り受けた兵、そして孫策自身を慕って付き従った者たちをあわせた軍を率いて、次々に江東の地を制覇していきました。

その際の軍の規模は僅か5000~6000人ほどといわれていますので、孫策がいかに抜群の軍事的センスを持っていたかが伺えますね。

こうした武勇と目覚ましい活躍によって、孫策は「江東の小覇王」とも称されることになります。

ちなみに「覇王」とはかつて楚漢戦争時代に活躍した英雄・項羽のこと。小覇王という二つ名は、孫策が歴史に名を残した名将に並ぶほど強かった、ということを表しているのです。

■天性の人たらし

■ ■天性の人たらし

■天性の人たらし

さて、上記のように類い稀な武勇を誇る孫策ですが、彼が後世の人々に広く愛されているのは、もちろんただ単純に武勇に優れていたから、というだけではありません。

それでは、そんな孫策とは一体どんな人物だったのでしょうか。

孫策の人柄を一言で表すなら、「天性の人たらし」という言葉が一番ピッタリとくるのではないでしょうか。

孫策は「美周郎」と称された周瑜と並ぶとも言われる端麗な容姿にくわえ、人と会話をするのが大好きな快濶な性格で聞き上手。また人使いも上手かったと言われています。そのため孫策に会った人々は、みな心を開き彼のために力を尽くしたそうです。

こうした人たらしの能力によって、孫策は次々と有力武将たちを味方に引き入れていきました。孫策が挙兵間もなく快進撃を続けることができたのは、こうして彼に惚れこみ付き従った名将たちの支えがあったからでしょう。

■太史慈を虜にした男気

■ ■太史慈を虜にした男気

■太史慈を虜にした男気

その中でも最も劇的で人気のあるエピソードが、江東遠征の際の太史慈との出会いではないでしょうか。

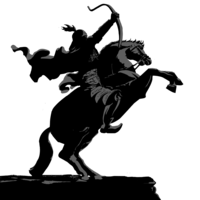

劉繇(ヨウ)討伐の際、偵察に出ていた孫策は、劉繇の配下だった太史慈と遭遇し、一騎打ちになりました。太史慈は百発百中の弓術を誇り、完全包囲された城内から単身脱出するなど、数々の武勇で知られた豪将でしたが、孫策はなんとその太史慈と全くの互角に打ち合い、結局決着が付かなかったそうです。

ちなみに、「三国志演義」では戦の見せ場として描かれることの多い武将同士の一騎打ちですが、実は正史にはほとんど描写されていません。よく考えればこれは当たり前の話で、大将が軽々と前線で戦うはずもありませんよね。こうした意味でも、孫策の豪胆な性格が伺えます。

その後、太史慈は孫策に敗れて捕らえられるのですが、捕縛された太史慈を前にした孫策の驚くべき行動が、正史には描かれています。

孫策は太史慈に向かって言いました。

「以前一騎打ちをしたときのことを憶えているか? あの時、もし今とは逆にお前が俺を捕らえていたらどうしたと思う?」

太史慈が「想像もできません」と答えると、

孫策は即座に「では、お前が俺にしたであろう処遇をとろう」

と言って太史慈の縄を解き、その場で役職を与えて自軍に引き入れたのだそうです。

こうした待遇に感激した太史慈は、孫策への忠誠を誓い、死ぬまで孫家に仕え続けたのです。

それまで何度も使える君主を代えてきた流浪の将だった太史慈が、終生の主として孫策を選んだということからも、孫策がいかに魅力的な君主だったかがわかるのではないでしょうか。

■大親友、周喩との絆

■ ■大親友、周喩との絆

■大親友、周喩との絆

孫策に惚れこみ共に戦った名将として最も有名な武将は、何と言っても周瑜です。

孫策と周瑜の出会いは、孫堅が黄巾党討伐に立ち上がった際に移住した先でのこと。たまたま同い年だった二人はお互いの志に同調し瞬く間に意気投合。生涯の親友となったのです。

その結びつきの深さは、桃園の誓いで有名な劉備(玄徳)・関羽・張飛の三兄弟に並ぶか、それ以上とも言われるほど。

周瑜は孫策を支え、居住先では周家の所有する大きな屋敷に孫策一家を居候させ、お互いの母親を含めて家族ぐるみの付き合いをしていました。

孫策が江東制圧に乗り出した際にも、その挙兵を知った周瑜は私兵を率いて孫策軍に加わります。周瑜と再会した孫策は「君を得たことで、俺の望みが叶った!」と大いに喜び周瑜を迎え入れたといわれています。

また、孫策が早くに亡くなり、弟の孫権がその後を継いだ際、孫策と孫権の母である呉夫人は「周瑜は私の息子同然なのですから、お前も彼を兄だと思って慕いなさい」と言い聞かせたというエピソードも有名です。

こうした二人の絆は、堅い金属を断ち切るほどに強い結びつきだとして、「断金の交」とも呼ばれています。

武勇に優れ人を惹きつけるリーダーシップに溢れる一方で、単独行動が多く向う見ずな性格の孫策と、軍略に優れ常に冷静だったといわれる周瑜は、お互いがお互いを補い合う不可分な間柄だったのです。

■早すぎる死

■ ■早すぎる死

■早すぎる死

江東を平定し快進撃を続けた孫策ですが、その終わりはあまりにも突然に訪れました。

曹操の本拠地であり、ときの皇帝・献帝が居た許昌を攻撃し、献帝を迎え入れようとしていた孫策でしたが、いざ出陣! という矢先、単独で山中を行動している際に、平定した江東の元太守だった許貢の刺客によって瀕死の重症を負ってしまったのです。

死に瀕した孫策は後任として弟の孫権を立て、その補佐を張昭に任せました。

そして孫権を呼びつけると、こんな遺言を残します。

「江東の軍勢を挙げて、天下分け目の大合戦を指揮することではお前は俺には敵わない。だが、優れた人材を見抜きそれぞれを上手く任命し、江東の地を守ることにかけては、間違いなく俺以上だ」

こうして孫策は弟に後を託し、息を引き取ります。

このとき孫策は25歳。あまりに早すぎる死でした。

余談ですが、孫策の言葉通り、その後の孫権は上手く江東の地を守り抜き、なんと52年もの間呉の国を守り続けました。孫策はただ武勇だけのひとではなく、人物の能力を適切に見抜く目も持っていたのです。

■まとめ

■ ■まとめ

■まとめ

そんなわけで今回は、三国志きっての名将である孫策をご紹介させて頂きましたが、魅力は伝わりましたでしょうか?

人望と武勇に優れた若き野心家、孫策。

こんなにも魅力的なキャラクターが早くして亡くなってしまったことが残念でなりません。

孫策がもう少し長生きしていたら、歴史が大きく変わっていたかもしれませんね。

三国志にはまだまだ魅力的なキャラクターが数え切れないくらい居ますので、その他の人物についてもまたご紹介していきたいと思います。