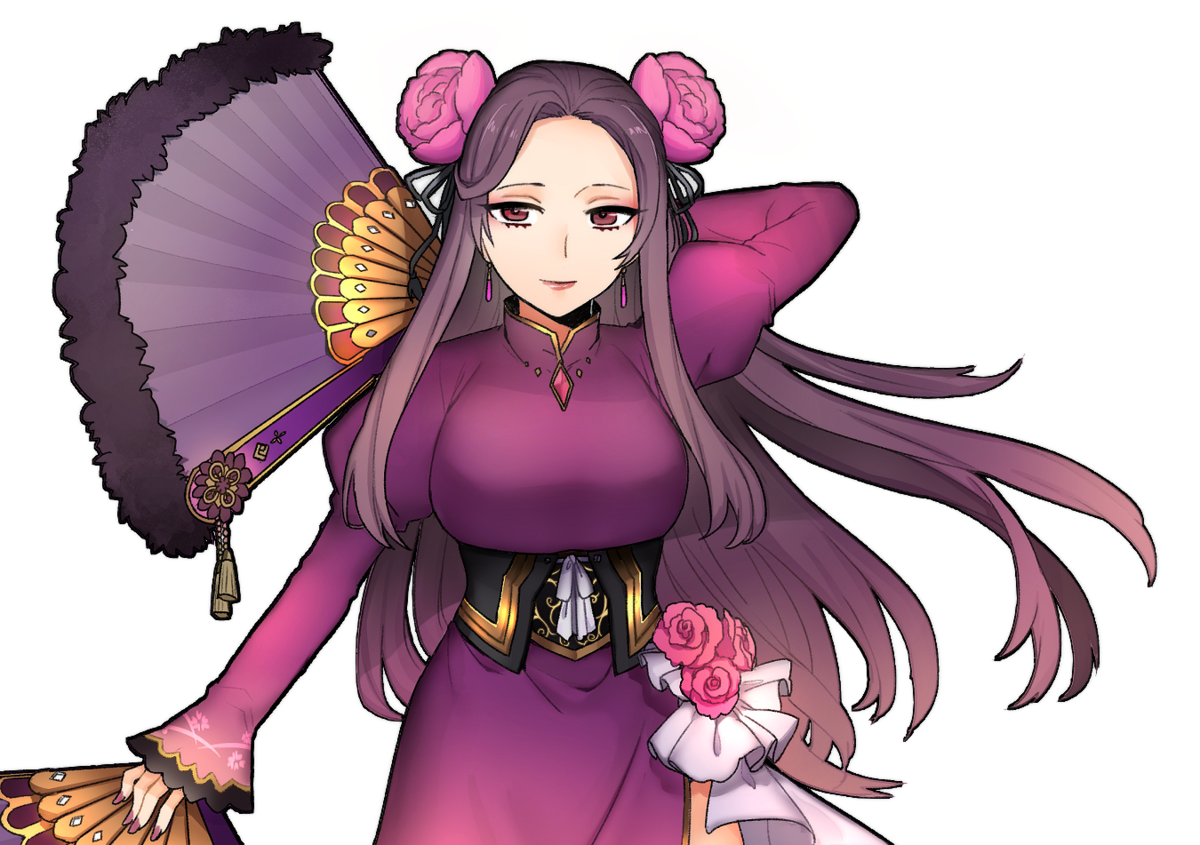

貂蝉

■ 貂蝉

貂蝉

三国志に出てくる貂蝉は中国5000年の歴史の中でも「中国4大美女」と呼ばれており、その歴史に名を残すほど美人だったと言われています。「中国4大美女」は西施、王昭君、貂蝉、楊貴妃の4人と言われています。

しかし、この貂蝉ですが「中国4大美女」の中で唯一架空の人物であると言われています。三国志演義のヒロインとして登場する貂蝉ですが、それほど人気があるということでしょう。

基本的に貂蝉はその美貌から色仕掛けを使うことがとても多いです。戦場では多くの男たちが発奮しており、敵を倒すために本気で戦いやっていますが、貂蝉は相手陣営に美人を献上し、色仕掛けを用いて敵の戦意を喪失させたところを、こちらの陣営が叩くと言う、ある意味で男では思いつかないような作戦を編み出します。

男たちはこれに見事に引っかかり、貂蝉が率いる軍に叩かれると言うエピソードもあります。

また、貂蝉は董卓(仲穎)と呂布(奉先)の2人を色仕掛けで落とします。もともと仲の良かった2人でしたが貂蝉の色じかけに引っかかり、この2人の中は貂蝉の手によって引き裂かれてしまいました。

その後、諸説ありますが、呂布の僕となって彼について回り、呂布がなくなったのは消息を断ったと言うのが三国志演義の中での記述となっています。

三国志の歴史の中では誰よりも強く、誰よりも恐れられていた呂布でさえ、朝鮮には頭が上がらず、常に自分のそばに置いていたと言われています。

その他にも呂布が亡くなった後、曹操(孟徳)に捕らえられ、その後、関羽(雲長)に殺されたり、逆に関羽に尽くして関羽から賞賛されたと言う説もあります。

どちらにしろ男を騙そうと考えて、素直に騙すことができると言う位、美貌を持っていた女性となりますが、考える事はあまり良いことではなく、悪どい女性だったと言っても過言ではないでしょう。

大喬・小喬

■ 大喬・小喬

大喬・小喬

三国志の歴史の中でも絶世の美女と言われている大喬・小喬の二喬姉妹です。日本でも有名な映画の一つである「レッドクリフ」の舞台となった赤壁の戦いですが、この赤壁の戦いが起こった原因はこの二喬姉妹が原因とされています。

曹操(孟徳)がこの二喬姉妹の美しさに惚れてしまい、二喬姉妹が欲しい!となったことから赤壁の戦いが起こったとされています。しかし、この時すでに小喬は周瑜(公瑾)の嫁になっており、大喬はすでに孫策(伯符)の嫁になっています。

それでも曹操は二喬姉妹を奪おうとしてくることに孫策が激怒して起こったのが赤壁の戦いです。結果は蜀と協力した呉軍が魏軍を圧倒して勝利しました。この内容はレッドクリフを見て知っている人も多いのではないでしょうか。

しかし、この二喬姉妹ですが、正史にもあまり詳しいことは載っておらず、確定していることが少ないのです。あまり、ハッキリしたことがなく、袁術の側室であったことや大喬は孫策には強奪されたなど、噂が多いためどのような人物であったということはわかっていません。

ミステリーな存在であるため、謎が謎を呼ぶことが多い人物です。

孫尚香

■ 孫尚香

孫尚香

孫尚香は呉に生まれながらも劉備(玄徳)の同盟を強固なものにするために政略結婚として劉備の夫人となり、蜀に属していた女性の武将として知られています。呉では孫権(仲謀)の妹として活躍しており、「腰弓姫」と呼ばれ男勝りに武芸がうまい達人だったと言われています。

孫尚香は孫権の妹と言う重要なポジションにいたにも関わらず、呉書に一切載っておらず、蜀書にまとまった記述があります。とにかく武勇に優れた人であり、男勝りなところが多かったようです。

彼女は侍女を武装させ、自分の周りに必ず配置しており、誰に襲われても対応できるようにしておりました。そのため、夫である劉備が寝室を訪れるのを恐れたと言う説があるようです。

この孫尚香ですが、三国志に登場する男たちも恐れおののいたということを多くの人が発言で知られています。そのなかでもかの有名な諸葛孔明は孫尚香のことを三国志の中でも有名な英傑たちと並んで例えています。

「北に曹操、南に孫権、さらに内にあっては孫夫人の脅威があって、それでも我が君が大業を遂げたのはひとえに法考直の功績である」

という表現をしており、大国の長と並んで孫尚香は自分たちをじわじわと追い込んでいる武将であり、気を張っていないければいけないということを劉備に伝えました。

孫尚香は劉備の妻として、蜀に献身的な態度で望んでいました。これは呉との友好関係のためであり、最後まで呉のことを思いながら蜀に仕えました。

しかし、孫尚香は劉備の養子である劉禅を愛情を注いで育てていたため、呉に帰還する際に連れて帰ろうとします。

しかし劉禅は孫夫人とは血縁が全くないため、つれて帰ることができず、結局1人で呉に帰ってしまいます。孫尚香の役目はここで終わり、彼女がその後どうなったのかは歴史には何も伝えられていません。

しかし、劉備の端になっても決して自分の信念はぶれずに男勝りな性格で動いていた孫尚香は自由な女性であり、いつまでも輝きを失わない女性の理想像なのではないでしょうか。

卞夫人

■ 卞夫人

卞夫人

卞夫人は魏の歴史で最も有名な曹操(孟徳)の婦人だった人です。生涯を戦いに投じていた男の妃として常に奮闘していた女性の一人です。見た目がとても良かったのにも関わらず、貧しい家庭に生まれていたため、卞夫人は苦労します。

卞夫人は曹操が死んだという訃報を聞いても、「まだ死んだかはわからない」とこの目で見るまでは曹操が生きていると信じようという姿勢を崩さないことに曹操は惚れ込み、正妻がいながらも自分のもとに置いておきました。

どんな過酷な状況においても自分にとって大事な人を信じ抜くという姿勢は現代に生きる女性も見習うべき姿勢なのではないでしょうか。

しかし、このあと卞夫人と曹操の間にできた子供は曹操のミスによって殺されてしまい。卞婦人はこれに激怒して曹操との間柄を断ちました。

まとめ

■ まとめ

まとめ

三国志はとにかく男が戦い、いかにして乱世を勝ち抜くということに目が行きがちですが、そんな荒れた世の中でも華やかに生き抜いていた女性も多くいます。

もちろん、戦場に赴いて男に混ざりながら戦っていた女武将もいますが、戦場外でも様々な活躍をしていた女性はいます。特に美人な女性は三国志の歴史でも多くの功績を残していたり、その美貌が語られることも多いです。

多種多様な女性が多い中でどんな人生を生きている女性に憧れを抱きますか?