劉備の母の扱いは極めて少ない

■ 劉備の母の扱いは極めて少ない

劉備の母の扱いは極めて少ない

「正史」や「演義」における劉備の母の扱いは極めて少ないです。というかほとんど扱われていない…。正史では「15歳の時、母は劉備を遊学させた」、演義では「関羽、張飛は劉備の母を拝し」となっていますが、ほぼこれだけです。まぁ、三国志そのものが長大なお話で多くの登場人物が出て来ますから、いちいちその家族の話まで持ち出していたら肝心の物語が薄くなってしまいますね。

しかし、三国志は演義以降、たくさんの作家や漫画家、映画監督さんが「物語」を制作しています。その中で、劉備の母は別格です。いわゆる「桃園の誓い」前後や劉備が武将として流浪していた時期に「特別の存在」として扱われているものが多く、正史には書かれていないにも関わらず、それが「劉備の母の実像」になりつつあります。何故でしょうか?

それは、劉備(玄徳)および劉備の母の生い立ちそのものにあるでしょう。

むしろを織る行商人から皇帝までに成上がった劉備

■ むしろを織る行商人から皇帝までに成上がった劉備

むしろを織る行商人から皇帝までに成上がった劉備

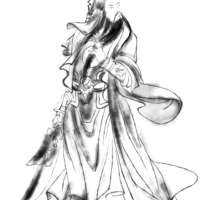

表題の言い回しは三国志を紹介するメディアでよく使用されるものです。理想的なサクセスストーリーです。でも「そんな劉備(玄徳)」を「サクセスストーリーの流れに乗せた人物」は紛れもなく「劉備の母」です。「むしろを織る行商人」として生活する前、血筋を辿れば中山靖王(漢の景帝の子)の末裔。物語に描かれてはいなくとも、「劉備の親」としての苦悩は読み取れます。演義以降の様々な「劉備の母」の描写は、「単なる作り話」ではなく「そうでなければ劉備(玄徳)の功績を説明できない」と読み取るべきでしょう。

語り継がれるエピソード

■ 語り継がれるエピソード

語り継がれるエピソード

上記「そうでなければ…」の部分。劉備(玄徳)の母のエピソードとされている「物語」をいくつか紹介します。

■自らの剣を張飛に委ねてしまった劉備(玄徳)を叱咤

母のために買った「お茶」が原因で黄巾賊のならず者に襲われてしまった劉備(玄徳)。そんな劉備(玄徳)を助けた張飛にお礼として「自分の剣」を差し出してしまいます。劉備(玄徳)としては「誠意」のつもりだったのですが、劉備の母はその行動を激しく叱咤します。「剣よりも茶なのか!」と。

■桃園の誓いを演出

ある日、劉備(玄徳)と将来を語り合った仲間「関羽」と「張飛」が劉備(玄徳)の家を訪れましたが、貧しい暮らしをしていた劉備(玄徳)の家に酒や肉などありません。ふたりをもてなすなど到底できない話。しかし、劉備の母は「このような時」に備えて酒、肉、宴席の場などを手配してあったのです。多くの人々が協力し、関羽と張飛が驚くくらいの立派な宴席が出来上がりました。

■流浪の劉備(玄徳)を激励

黄巾賊の乱平定に大きな役割を果たした劉備(玄徳)でしたが、その後の扱いはひどく、流浪の身に戻り、結局は家に帰って来てしまった劉備(玄徳)。数年ぶりの再会に母として喜びを感じるのは当たり前。でもそんな喜びを死に物狂いで封じ込め「功を挙げずに戻ってくるとは何事か、私(母)を気にするあまりの行動(劉備(玄徳)が帰宅したこと)であるならば、私はここで死にます」と劉備に伝えます。

この「激励」に関しては後年、劉備(玄徳)の参謀だった「徐庶」が曹操の部下が送った「徐庶の母の偽手紙」に騙されて劉備(玄徳)の元を離れ、家に帰ったことで徐庶の母が自殺してしまう…というエピソードもあります。

成し遂げた2大命題

■ 成し遂げた2大命題

成し遂げた2大命題

劉備(玄徳)の父「劉弘」は早くに亡くなっています。また、中山靖王(劉勝)は子供が100人以上いたとも言われています。それから400年ほど後の劉備(玄徳)の時代ともなれば「末裔」は数知れず…。さらに直系たる「お父さん」が亡くなってしまえば「ほとんど関係薄」となることは明白です。「王家」とは甚だ無関係の生活に落ちぶれる…。「劉備の母」の「劉備への教育のスタート」はこんな状況です。そこから「劉備(玄徳)に王として成長するに足る資質を養う」ことと「劉備(玄徳)が政治(世の中を正すこと)に興味を持つように仕向ける」という2大命題を成し遂げた劉備の母。大したものです。

劉備の王たる資質の元を築いた

■ 劉備の王たる資質の元を築いた

劉備の王たる資質の元を築いた

これは自論ですが、三国志で描かれている劉備の資質は、「知力:高」「武力:中」「カリスマ性:超高」といったところでしょうか。特に諸葛亮孔明を自軍に引き入れた「三顧の礼」や、曹操軍の真っただ中から劉備(玄徳)の子(阿斗:後の劉禅)を救い出した趙雲に対して「子はまた産めばよいが、お前(趙雲)のような有能な将は二度と得られない(子供を助けてくれたことを感謝しつつも、趙雲自身を危険な目にさらしてしまった事を詫びる意)」と語るなど、劉備(玄徳)の「カリスマ性」は「超高」で描かれています。もちろん、本人の努力もあるでしょうが、そのような「資質の元」を築いたのは、やはり「劉備の母」と言っていいでしょう。要は「教育ママ」だったのですね。

劉備を王たる道に乗せた

■ 劉備を王たる道に乗せた

劉備を王たる道に乗せた

上述した「資質」は「持っているだけ」では意味がありません。「活用」してこそ意味を持ちます。物心ついた時から「むしろ織り」をして暮らしている劉備に「王として」「武将として」「政治家として」生きるように「仕向ける」ことは容易なことではないと推察できます。実際、劉備は青年期において張飛に自らの剣を渡してしまう程ですから…。しかも、「政治家やりなさい」なんて命令してできるモンじゃありませんしね(笑)

長い時間を掛けて、それとなく、少しずつ「自発的に行動するように仕向けて行く…大変な作業だと思います。

現代の親たちにも必要な行動

■ 現代の親たちにも必要な行動

現代の親たちにも必要な行動

劉備(玄徳)の母の行動は、何も2,000年前に留まるものではありません。多くは「現代の親たち」が見習うべき部分ばかりです。まぁ「王様になれ」と子供に言う訳ではありませんが「大人になって、親に頼らずとも生活できるように資質(能力)を養い、自発的に行動するように仕向けて行く…」このことは「親」として最低限子供に対して行うべきことでしょう。「能力を養う」ことは比較的容易です。いろいろな経験をさせたり、塾や習い事をさせたり、ある程度親の権力を使って「やらせる」こともできるでしょう(まぁそれもやり過ぎれば失敗しますが)。

しかし、「養った能力を活用(自立)する方向に仕向ける」ことも親としての大切な役割ですね。

「不登校」「ひきこもり」「出社拒否」「親の年金に依存するニート」等が取り沙汰される昨今、原因が本人にある場合もありますが、「親としての役割が果たされていないケース」もある…ということは「子を持つ親」としては考えておいた方がいいかも知れません。