①六博(りくはく/ろくはく)

■ ①六博(りくはく/ろくはく)

①六博(りくはく/ろくはく)

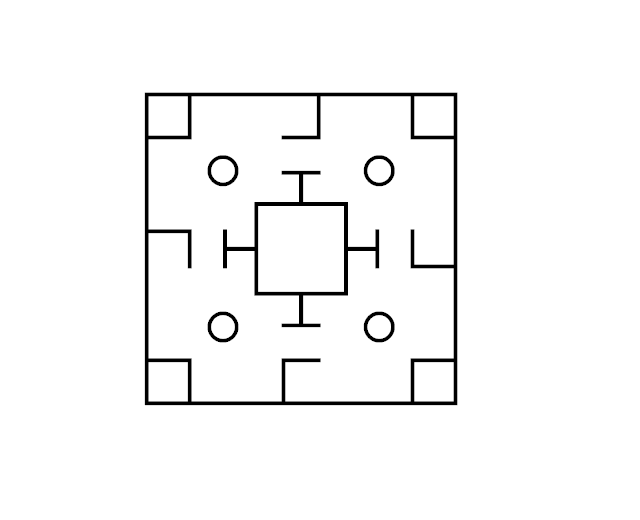

秦時代以前には囲碁や格五などと並ぶ代表的なボードゲームでした。「博局」、「局」と呼ばれる盤を用いて行い、拠点となる場所が設けられているため、戦略シュミレーションの類ではないかと思います。多くの文献や出土資料が残っているが、そのルールの詳細は不明で、すごろくのようなゲームであったと考えられています。

盤上の各地点は「方・畔・掲・道・張・究・屈・玄・高」のような名前がついていて、簡牘の「博局占(博局を利用した占い)」の方法を記した書物によると、中央の四角形の内側を「方」、その四辺の外を「廉」、T字形の縦線を「褐」、横線を「道」、L字形の横線を「張」、縦線を「曲」、円を「詘」、V字形の左部を「長」、右部を「高」と呼ぶと博局の盤上に関する詳しい説明が書いてあります。

この博局のデザインは、「方格規矩鏡」または「TLV鏡」と呼ばれている銅鏡の文様と同じであることから、東洋の考古学界では早くも注目の的となり、この文様を「博局紋」と呼ぶべきだとする主張すらあります。

墳墓に埋葬された皇帝や皇后の副葬品として、六博の道具一式を供えていたり、六博遊戯中の様子を表す絵画や土の人形(俑)が出土されているため、太古の朝廷や貴族に親しまれるゲームであることがわかります。皇帝たちが死後の世界でも六博を楽しんでいたことでしょう。

ルール

■ ルール

ルール

六博は2人遊ぶ対戦型のボードゲームであり、盤上で「棋」(棊)と呼ばれる直方体の駒を動かして遊ぶものです。一人の手持ちの駒は6個で、彼我(敵味方)の区別ができるように駒に着色がされていたそうです。

「箸(ちょ)」と呼ばれる6本の棒を投げ、サイコロのように出た目によって駒を動かす。漢代では「瓊」と呼ばれる18面のサイコロを使うこともあったそうです。「顔氏家訓」によれば、同じ盤を使用して6本の箸を使う「大博」と2つの瓊を使う「小博」があったと伝えられています。

サイコロの目には塞・白・黒・五塞などがあったらしいが、何の目でどれくらい駒を進めることができたのかは不明であります。瓊には一から十六までの数字が書かれた面と「驕」と書かれた面、出土された資料によって異なる字が書かれた面がある。駒がある位置まで達すると「驕(きょう)」という強い駒になった。驕となった駒と通常の駒を区別するために駒の面積が小さいほうを下にして駒を立てたそうです。また驕になった駒だけが、中央部に位置する「魚」を取ることができたとされています。

六博にはほかにも麻雀の点棒のような「算」と呼ばれる点数を示す道具なども使用しましたが、どのように配点計算をしたのかは不明です。

遊んでいた記録が残っている人物

■ 遊んでいた記録が残っている人物

遊んでいた記録が残っている人物

【跋扈将軍 梁冀】

「後漢書-梁冀伝」に記述があります。

【前漢景帝 劉勝の父(劉備の先祖)】

「史記」によれば、呉王太子の劉賢と皇太子時代の景帝が六博のことではとこ同士の激しい喧嘩になり、激怒した景帝が博局を劉賢に向かって投げつけて、殺害してしまったことが呉楚七国の乱を引き起こす直接の原因となったとされています。

②偏継ぎ(へんつぎ)

■ ②偏継ぎ(へんつぎ)

②偏継ぎ(へんつぎ)

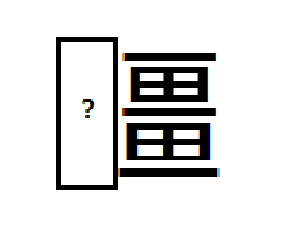

文字遊びの一種だったようで、ルールについてはいくつかの説があります。学習して覚えた漢字をどれくらい知っているかや詩の中の特定の文字の旁(つくり)の部分だけを見せて文字を当てるような趣向のゲームだったそうです。

遊び心を掻き立てて学習意欲を燃やす目的で古代の教育者が考案したものだと思います。いつの時代も教育者はいかに飽きさせずに学問を教えるかに腐心していたようです。

パターン1のルール

■ パターン1のルール

パターン1のルール

部首の部分を隠して旁(つくり)の部分だけを相手に見せ、何の文字かを問題にするゲーム。

パターン2のルール

■ パターン2のルール

パターン2のルール

編や部首をお題にして、思いつく漢字を書いて誰がより多くの文字を書けるのかを競いあうゲーム。

パターン3のルール

■ パターン3のルール

パターン3のルール

詩の中にある特定の漢字の偏(へん)の部分を隠して、何の文字かを相手に当てさせるゲーム。

③闘草(とうそう)

■ ③闘草(とうそう)

③闘草(とうそう)

草を摘み取って、採れた草の種類の多さや大きさ(長さ)を競いあう遊び。草と草を交差させて互いに引っ張り合い、草が千切れたら負けとするバーションもありました。

宮廷行事であった5月5日の端午の節句に行われていた余興であったそうで、子供たちがこぞって山の中に入り、多くの草を採取してきたと伝えられています。

日本では平安、さかんに行われました。また、「闘草」という言葉は、俳句の5月の季語になっています。

④競犬

■ ④競犬

④競犬

競犬は、いわゆるドッグレースです。もとは、狩りをするときに連れていく猟犬の調教のために、練兵場などにウサギやイタチなどの小動物を放って、それらを犬に走って追わせる訓練でした。

それがいつしか犬に競走させるというのがギャンブル性が高いと解釈されて、一定の距離を走らせ譲位にゴールする犬を当てるという娯楽に変化しました。

漢の時代に行われていた競犬がどのように行われていたかに関する記述は現存されていませんが、「後漢書」などに朝廷の官僚が好んで行っていたとする記述がみられます。

ドッグレースはイギリスやアメリカ、オーストラリアなど旧イギリス領ではポピュラーな娯楽ですが、日本でもある一部の地域で行っていたらしいです。戦後GHQが靖国神社を取り壊してドックレース場にしようと計画していたそうなので、昭和期にアメリカ人によって伝わったものと考えられ、中国古代の競犬とは別物と考えたほうが濃厚です。

ルール

■ ルール

ルール

漢代のルールについては不明のため、イギリスのドッグレースのルールを参考にして説明します。

レース場は、1周400m程度のトラックコース内柵のレールが設けられている。兎に似せたダミーをワイヤーで巻き取って走らせ、それを犬に追いかけさせて競走を行います。上位に食い込んだ犬に賭けた人に、配当金が支払われます。競馬と同様、1着を当てる単勝式や、1・2着を当てる連勝式、1着〜3着までを当てる3連勝式などがあります。

おそらく漢代にはこのような装置や走らせる距離に決まりはなかったと思われるので、獲物を直接追いかけさせるか、人が走って犬を追いたてるなどして競走をさせたのではないかと考えられます。

賭ける形式は同じであるか、一着のみ、獲物を捕らえた犬を当てるなどで勝敗を決めたものだと考えられます。

遊んでいた記録が残っている人物

■ 遊んでいた記録が残っている人物

遊んでいた記録が残っている人物

【跋扈将軍 梁冀】

「後漢書-梁冀伝」に記述があります。

まとめ

■ まとめ

まとめ

皇帝と言えどもゲームが原因で友達と喧嘩し、それが原因で戦争に発展したとのことだったので、たかがゲームと言えども侮れません。意外と奥が深い古代の遊びですが、そのルーツをたどってみると占いや戦略、軍事訓練、調教などちゃんとした目的もあったようです。