劉備玄徳-蒼天に灯る仁の光

■ 劉備玄徳-蒼天に灯る仁の光

劉備玄徳-蒼天に灯る仁の光

時は中平元年(一八四年)。後漢王朝の命運が尽きようとする黄昏の中、歴史の表舞台に三人の男が現れた。

涿郡(たくぐん)の片隅、満開の桃の花の下で交わされた杯。

「我ら三人、姓は違えども兄弟の契りを結び、心を同じくして国を救い、民を安んじたい」

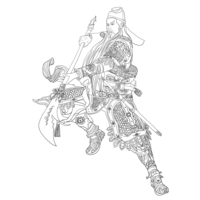

劉備玄徳、関羽雲長、張飛翼徳。この時、彼らが持っていたのは、粗末な武器と、燃えるような義侠心のみであった。

正史『三国志』が伝える劉備の姿は、寡黙で、喜怒を顔に出さず、しかし誰に対しても謙虚であったという。黄巾の乱という修羅の巷(ちまた)に身を投じながらも、彼が求めたのは単なる武功ではなく、乱れた世を正すための「在るべき姿」だった。

安喜県尉としての挫折、督郵への怒り(史実では劉備自身が、演義では張飛が振るったとされる鞭)は、腐敗した体制への絶望の叫びであったかもしれない。

流浪の末に辿り着いた地、それが「平原」であった。ここから、本当の伝説が始まる。

平原の風、民と食む麦飯

■ 平原の風、民と食む麦飯

平原の風、民と食む麦飯

190年代初頭、劉備は平原県の相(長官)となる。

当時の平原は、飢えと戦乱の余波で荒廃しきっていた。だが、劉備がこの地にもたらしたのは、厳罰でも重税でもなく、驚くべき「日常」であった。

役所の広間には、異様な光景が広がっていた。

本来なら高い壇上に座るべき県令・劉備が、薄汚れた着物の平民や、一兵卒と同じ筵(むしろ)に座り、同じ釜の麦飯を食らっているのである。

「玄徳様、そのような粗末なものを……」

「何を言うか。民が食えぬものを、私が食える道理があるか」

劉備は静かに笑い、また一口、飯を運ぶ。

ある日、通りがかりの旅商人がその光景を目撃した。さらに彼は、その県令が老人の荷物を背負い、泥にまみれて農夫の話に耳を傾ける姿を見る。

「力ではなく、心で人を治める者がいるとは……」

商人の呟きは、やがて風のように平原の空へ広がり、冷え切った民の心に温かな灯をともしていった。関羽も張飛もまた、主君に倣い、兵と苦楽を共にする。そこには、身分の壁を超えた、強固な「人の和」が生まれようとしていた。

義人たちの咆哮 ――孔融救援

■ 義人たちの咆哮 ――孔融救援

義人たちの咆哮 ――孔融救援

ある日のことである。平原の静寂を破り、一騎の武者が砂塵を巻き上げて駆け込んできた。

その男の鎧は血と泥に汚れ、馬も荒い息を吐いている。当代きっての名士・孔融(こうゆう)の配下、太史慈(たいしじ)であった。

太史慈は広間に入るなり、劉備の前に膝をつき、悲痛な叫びを上げた。

「劉平原(劉備)殿! 我が主・孔融が、黄巾の残党・管亥(かんがい)の大軍に北海城を包囲され、命運は旦夕(たんせき)に迫っております! 主は『仁義の士・劉備殿ならば』と、私を決死の覚悟で使いに出されたのです。どうか、北海をお救いください!」

その場にいた関羽、張飛、そして幕僚たちの視線が、一斉に劉備に集まる。

当時の劉備は、しがない地方官に過ぎない。対して孔融は、孔子の子孫であり、天下に名の轟く大学者だ。雲の上の存在といってもいい。

劉備は、太史慈の手をとり、信じられないといった面持ちで問い返した。

「……北海の孔融殿が、この劉備の名をご存知であったか?」

その声は、震えていた。

武力も、領土も、金もない。持っているのは、桃園で誓った「志」と、平原で民と積み重ねた「信義」だけだ。

だが、その名もなき「仁」の光を、遠く離れた天下の名士が見ていてくれたのだ。

「孔融殿は、この劉備を数に入れてくださったのか……!」

劉備の胸に、熱い塊がこみ上げた。

それは、自らの生き方が間違っていなかったという確信。そして、その信頼に命を懸けて応えねばならぬという、武震(ぶる)いにも似た決意だった。

劉備は顔を上げ、傍らの義兄弟を見据えた。言葉はいらない。関羽が青龍刀を握り締め、張飛が不敵な笑みを浮かべて頷く。

「雲長、翼徳。行くぞ」

「兄者、待ちくたびれたわ!」

「承知。義のため、孔北海を救わん」

「精兵三千を直ちに集めよ! 北海へ急行する!」

劉備の号令が飛ぶ。

それは、無名の英雄が、天下という舞台へその真価を叩きつける、最初の咆哮であった。

平原から放たれた三千の兵は、管亥の大軍を疾風の如く蹴散らし、孔融の窮地を見事に救い出したのである。

英雄の証明、そして未来へ

■ 英雄の証明、そして未来へ

英雄の証明、そして未来へ

孔融救援の一件は、瞬く間に天下へ伝わった。「劉備玄徳」の名は、仁義の象徴として人々の心に刻まれることになる。

あの曹操孟徳をして、

「天下に英雄と呼べるのは、君(劉備)と余(曹操)だけだ」

と言わしめた所以(ゆえん)は、単なる武勇ではない。平原で見せた、人の心を掴んで離さない磁力のような人間的魅力を見抜いていたからであろう。

やがて劉備が平原を去る日が来たとき、道という道は民で埋め尽くされた。

「行かないでくだされ」

「我らを見捨てないでくだされ」

老若男女が涙を流し、馬車に取りすがって別れを惜しむ。その光景こそが、劉備が平原で築き上げたものの「答え」であった。

平原での日々は、決して派手な戦歴ではないかもしれない。しかし、この地で培われた「民を慈しみ、人を信じる」という統治哲学こそが、後の諸葛亮孔明ら麒麟児たちを引き寄せ、蜀漢という国を興す礎(いしずえ)となったのである。

桃園で咲いた志の蕾は、平原の風雪に耐えて根を張り、やがて乱世という荒野に「仁徳」の大樹を茂らせた。

劉備玄徳――その生涯をかけた物語の原点は、平原で民と共に食べた、あの温かい麦飯の味にあったのかもしれない。

古代の雑学を発信