姓・諱・字 ⇒ 「姓」

■ 姓・諱・字 ⇒ 「姓」

姓・諱・字 ⇒ 「姓」

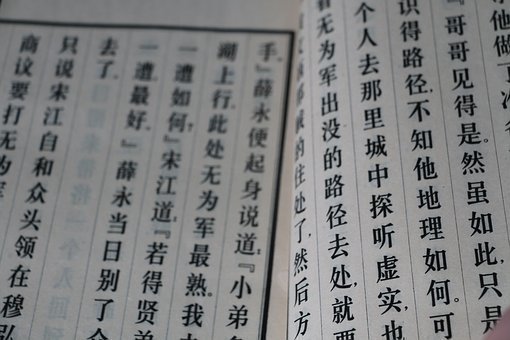

三国志の登場人物には、「姓」「諱」「字」があります(一部、字が不明な人物もいます)。

例えば、三国志演義の主役である劉備玄徳。これは姓が劉、諱は備、字は玄徳ということになります。

「姓」は先祖代々引き継いでいく名ですね。同じ姓だと親子であったり、兄弟、従弟など親族関係であるケースも多く見られます。忠よりも孝を重んじる文化ですから、祖先より受け継いだ姓が最も重要視されていたのではないでしょうか。

日本でも姓の文化はありますので、理解はしやすいですね。

ただ改姓するケースも見られます。豊臣秀吉は、もともと木下という姓でしたが、出世するごとに改姓し、羽柴という姓を名乗っていたこともあります。徳川家康ももともとは松平という姓でした。

姓・諱・字 ⇒ 「諱」

■ 姓・諱・字 ⇒ 「諱」

姓・諱・字 ⇒ 「諱」

「諱」に対しては日本でいうところの名にあたりますが、文化が違うので扱いが異なります。正式な名という扱いになるのですが、直接諱で呼ぶことは無礼なこととされています。諱で呼ぶことを許されていたのは、親や主君などといった目上に限られています。

つまり劉備の家臣たちが「劉備様」と呼びことは許されなかったわけです。同僚に対しても諱は使用していないということになります。張飛が趙雲のことを、趙雲とは呼んでいなかったことでしょう。

ここに関しては幼名というものがあったようで、公孫度は幼い頃は公孫豹です。成人して諱を豹から度に改めています。陸遜も当初は陸議でした。いつからか諱が議から遜に改められています。程昱はもともと程立でしたが、曹操に仕えるようになって、曹操から諱を立から昱に変えるよう指示を受けています。

姓・諱・字 ⇒ 「字」

■ 姓・諱・字 ⇒ 「字」

姓・諱・字 ⇒ 「字」

ということで、諱で呼ぶことが無礼だったために「字」が使われます。成人すると字を名乗ったとされています。つまり、諱の代わりに字が使用されるわけです。

諸葛亮孔明の場合は、姓は諸葛、諱は亮、字は孔明です。諸葛亮、または諸葛孔明と記されるのが一般的となります。

ただし字で呼ぶのは親しい間柄の場合で、そういう関係でないのに字で呼ぶのは無礼だったようです。例えば呂布が張飛のことを、張翼徳(張益徳)と呼んだら、「何を慣れ慣れしく!」と張飛は怒ったに違いありません。

逆に目上の者が親し気に字を使用して呼ぶ場合もあったようです。例えば劉備が諸葛亮を孔明と呼んでいますね。それだけ信頼と愛着を持っていたことを示しているエピソードです。

公式な呼び方なのでニックネームとはニュアンスが違います。日本でいうとプロ野球選手の「イチロー」選手でしょうか。登録名がイチローであり、ニックネームや愛称ではありません。ちなみにこの場合、「鈴木一朗イチロー」とは誰も呼びませんね。

諱もだめ、字もだめだとなんて呼ぶのか

■ 諱もだめ、字もだめだとなんて呼ぶのか

諱もだめ、字もだめだとなんて呼ぶのか

官位が低い人たちは、目上の人を諱で呼ぶことは許されず、かといって親しげに字で呼ぶことも許されません。そこで失礼のないように「姓+官位」で呼ぶことになります。

曹操が丞相の位についた際には、曹丞相といった感じですね。諸葛亮も丞相でしたので、諸葛丞相となります。

日本でも同様のケースはありますね。

忠臣蔵で有名な赤穂藩藩主・浅野長矩。おそらく家臣は「藩主様」というように呼んでいたでしょうが、「浅野内匠頭」の呼称で有名です。この場合の内匠頭は従五位下の官位になります。

源九郎判官義経の判官も同様に官位です。この場合、九郎は仮名で正式名は義経ですので、ずいぶんとごちゃ混ぜになった呼び方になっています。

官位をつけて呼ぶのは、現代でも吉田課長、佐藤部長といった役職を付けて呼ぶのと同じですね。違和感はないのではないでしょうか。

名前がたくさんあった

■ 名前がたくさんあった

名前がたくさんあった

要するに昔の人には呼び方がいろいろあったということになります。特に官職は時期によってころころと変わるので、それに合わせてリアルに記していくと、読者は誰が誰だかわからなくなって混乱してしまいます。

ですから三国志の小説などで、「姓+官位」で呼ぶような書き方はほとんど見られません。

張右将軍と言われても、張飛なのか張遼なのか、張郃なのか張燕なのか、読者に伝わらないからですね。右将軍・張飛というような記し方になります。

「姓+字」も基本は使用しないでしょう。なぜなら字が不明な登場人物が多くいるからです。関羽を関雲長と記した場合、息子の関平は字が不明ですから、関平としか記せずバランスが悪くなります。

自然と「姓+諱」に落ち着きます。劉備、曹操、孫権、諸葛亮、司馬懿、周瑜というのがやはり誰にでも伝わる呼び方でしょう。

「姓+諱+字」はおかしいのか

■ 「姓+諱+字」はおかしいのか

「姓+諱+字」はおかしいのか

字は諱の代わりだから同時に用いるのはおかしいというのが一般的な意見です。ですから普通は劉備玄徳、曹操孟徳、孫権仲謀、諸葛亮孔明、司馬懿仲達、周瑜公瑾というような表現はしないことになります。

ただし三国志正史には徐庶元直など、姓+諱+字の組み合わせで記されている場合もあります。これは史書において「出身地+姓+諱+字」を並列して表示するというルールがあったからです。

ですから諸葛亮孔明と記していたとしても、特別おかしなことではないでしょう。むしろ諸葛亮や諸葛孔明は同一人物だということを読者は理解できますので、親切なのではないでしょうか。ことさら指摘するような話でもないと思います。

まとめ・諸葛亮孔明はあり

■ まとめ・諸葛亮孔明はあり

まとめ・諸葛亮孔明はあり

一番無難なのは諸葛亮(孔明)という表記でしょう。これだと文句をつける人もかなり減ります。しかし、諸葛亮孔明と表記すると、一部の三国志ファンから途端にブーイングが大きくなります。

おそらくこだわりのルールというものがあるのでしょう。できるだけリアルに近づけたいという願いなのでしょうか。

だとすると、「劉備様」「曹操様」「孫権様」と呼んでいる小説、マンガも同様の批判を受けることになってしまいますね。

私としては、忠実に再現しすぎて、同じ物語の中で、誰かは「諸葛亮」と呼び、誰かは「諸葛孔明」と呼び、誰かは「孔明」と呼び、誰かは「諸葛丞相」と呼ぶように統一がとれないのはわかりにくすぎます。だったら、いっそのこと「諸葛亮孔明」でもありだと思いますよ。(実際は誰ひとりそう呼んでいないでしょうが)